| 30041965 Елена Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений 30041965Тема: Подписанные фотографии с барахолок

9.11.2025, 22:51

Dododo написал:[q] 9258

Затценговен Авдотья 1879 фотограф А. Мальм, Большая французская фотография в Москве

тут[/q]

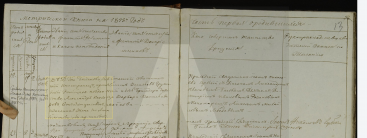

В метрической книге Звенигородскаго уѣзда Покровской села Перхушкова, церкви за 1883 год указана в восприемниках некая "Коллежскаго регистратора Семена Александрова Затценговенъ жена Евдокія Александрова" (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №818, стр. 327)

А в 1882 года в метрической книге Никитского сорока Москвы Церккви св. Ермолая на Садовой (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №396, стр. 16) при рождении дочери Натальи указаны родители: Домашній Учитель Сѵмеонъ Александровъ Затценговенъ и законная жена его Евдокія Александрова, оба православнаго вѣроисповѣданія (Въ д. Кайсарова) а в восприемниках "жена Коллежскаго Совѣтника

Александра Дмитріева Кайсарова.

О рождении Семёна Александровича 17 мая 1848 года имеется запись в метрической книге церкви Борисо-Глебской у Арбатских ворот, где родителями его указаны "бывшій Иностранецъ, принявшій Россійское подданство, Александръ Ѳеодоровъ, Ѳонъ Затценговенъ, и законная жена его Анна Сѵмеонова; оба пр. исповѣд. А в восприемниках"Статскій совѣтникъ Сѵмеонъ Васильевъ Грушинскій ", видимо, дед по матери (ЦГА Москвы, фонд №2125, опись №1, дело №346, стр. 16)

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

11.10.2025, 14:08

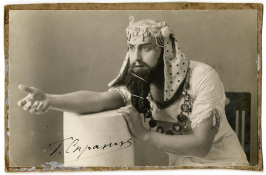

Omega написал:[q] 9208

Генрих и Лиля Спринц 1922 г. "Дорогим Ваничке, Нонне, Игорю и бабушке на добрую память"

ссылка[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5456431.htm#pp5456431

Подписано: " от Генриха и Лили Спранце"

Это Генрих Генрихович Спранце (1885 - 06.12.1958) - артист Чувашского госакадемического театра.

Арестован 26 сентября 1941 г. под стражей в Чебоксарской тюрьме. Приговорен: Особым совещанием при НКВД СССР 30 сентября 1942 г., обв.: ст.58 п.10 ч.2 УК РСФСР - "Вел антисоветскую агитацию.". Приговор: "Заключить в ИТЛ сроком на 8 лет, считая срок с 26.09.1941 г." Реабилитирован 4 апреля 1956 г. Президиумом Верхсуда ЧАССР "Постановление Особого совещания при НКВД СССР в отношении Спранце Г.Г. отменить и дело производством прекратить за недоказанностью обвинения.

А Лили, вероятно, Оболенская Елизавета Ивановна (1894 -1974) - артистка. В 1940-1956 годах - актриса Русского драмтеатра Чувашской АССР. Заслуженная артистка Чувашской АССР (1947).

Ниже их портреты и могила (Серафимовское кладбище СПб, 1-я Ясеневая аллея, квартал 1-2. участок Дома ветеранов сцены им. М.Г. Савиной)

Источник https://vk.com/wall152411658_9243

Спранце Генрих Генрихович (1885) Место рождения: Украинская АССР, г. Одесса Национальность: латыш Профессия / место работы: артист Чувашского государственного академического театра

Место проживания: ЧАССР, г. Чебоксары, переулок Кувшинский, д.3а

Дата ареста: 26 сентября 1941 г. Обвинение: Вел антисоветскую агитацию. Осуждение: 30 сентября 1942 г. Осудивший орган: Особым совещанием при НКВД СССР Статья: 58 п.10 ч.2 УК РСФСР Приговор: Заключить в ИТЛ сроком на 8 лет, считая срок с 26 сентября 1941 г.

Дата реабилитации: 4 апреля 1956 г. Реабилитирующий орган: Президиумом Верхсуда ЧАССР Основания реабилитации: "Постановление Особого совещания при НКВД СССР в отношении Спранце Г.Г. отменить и дело производством прекратить за недоказанностью обвинения."

Архивное дело: РГУ ГИА ЧР, Ф. 2669, оп.2, д.4578, 4579 (2151)

Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Гос. Архив Чувашской Республики; Книга памяти Чувашской Республики

Елизавета Оболенская https://artmuseum.ru/author/e4...595624c83/

ЦГАЛИ СПб. Фонд Р-89. Опись 2-2. Дело 246 Спранце-Оболенская Е.И., з.а. Чувашской АССР 1974 год

Нашлась ещё открытка, адресованная в 1912 году ЕВБ Генриху Генриховичу Гну Спранце в театр Волкова Ярославль

"Милый и дорогой Генрих!

Прости и бесконечно прости мне моё свинство и ни на чём не основанное молчание. Пишу пока открытку, где сообщаю, что жив-здоров . По прежнему ещё с лета торчу на практике, получаю по 60 рублей в месяц, что плюс ещё разные вознаграждения дают возможность жить беспечно. В институте работаю меньше, чем в прошлом году, но всё-таки надеюсь в мае кончить и скоро напишу письмо.

Пока целую крепко (Подпись неразборчива, мне кажется Адамъ, а вы как думаете?) https://meshok.net/item/340536207_

Продавец утверждает, что Генрих Спранце и Георгий Спранце, актер немого кино Одесская киностудия - один и тот же человек. https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/sov/252409/works/

И вот ведь, что интересно: в Ярославском театре играл в 1912 году, в 1921-1922 годах он - актер Нижегородского советского городского театра драмы (на фото внизу), сниматься в кино Генрих (Георгий) Спранце начал в 1924 году, в Чувашском театре играть ещё позднее. А что в Первую МИровую, революцию и гражданскую войну?

В издании "Русский инвалид" № 186 от 13 июля 1916 сообщение "Утверждается пожалованіе- за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля:Орденовъ: Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: Прапорщикамъ: призваннымъ изъ запаса: армейской пѣхоты состоящимъ въ пѣхотныхъ полкахъ: 21 мъ Муромскомъ, Генриху Спранце, "

А здесь http://gwar.mil.ru › heroes/chelovek_donesenie15728477/ Спранце Генрих Генрихович. Оставлен на поле боя. Именные списки потерь. НО войти туда у меня никак не получается...

Ещё в НЭБ нашлось; Спранце, Генри. Письма к Комарову Михаилу Ивановичу [Рукопись] : [автограф] / Спранце (Spranze, H.) Генри. — [Б. м.], 1917. — 2 п., 3 л. — (Материалы из архивов. Комаров, Михаил Иванович). Входит в Чуванов Михаил Иванович коллекция 1780-1978 https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_012310671/

Нашелся Комаров Михаил Иванович (1874-1955) Актёр провинциальных театров, библиограф, библиофил, фотограф. Родился в 1874 г. в Москве. Окончил в 1900 г. курс в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества по классу профессоров Немировича-Данченко, Федотова и Ухова. Театральный дебют М.И. Комарова состоялся 18 мая 1901 г. в Архангельске, на сцене городского театра. Впоследствии работал в театрах Луганска, Киева, Бердянска, Ярославля, Баку, Томска, Красноярска, Тифлиса, Полтавы... и многих других городов, исполнял комические и характерные роли, за 15 лет сценической дизни сыграл 699 самых разных ролей, в том числе: Лука ("На дне"), Лемм ("Дворянское гнездо"), Расплюев ("Свадьба Кречинского"), Счастливцев ("Лес"), Смердяков ("Братья Карамазовы")... Принимал участие в делах Театрального общества и Всероссийского Союза сценических деятелей.

В 1916 г. оставил сцену. Работал в газете "Русское слово", был членом Русского библиографического общества при Императорском московском университете, Императорского русского театрального общества, Русского библиотечного общества при Московском городском народном университете им. А.Л. Шанявского, 1-го литературно-музыкального драматического общества им. А.Н. Островского, союза «Артисты Москвы – русской армии и жертвам войны». В 1919 г. возглавил фундаментальную научную библиотеку Русского театрального общества. С 1927 г. работал в библиотеке Малого театра. http://nec.m-necropol.ru/komarov-mi.html

Возможно, в Ярославском театре Волкова судьба свела?

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

9.10.2025, 22:35

Dododo написал:[q] 9201 (см. также 705)

Ремер Эдуард Александрович и Агрипина Григорьевна (Алексеева) фотограф И. Дьяговченко, Москва

тут[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5455675.htm#pp5455675

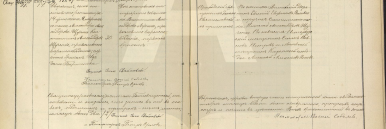

ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №3, дело №121, стр. 59 НИКИТСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В НОВОМ ВАГАНЬКОВЕ. КНИГА ЗАПИСИ КОПИЙ БРАЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

No 20-й

Копія съ паспорта жениха Ремера.

Билетъ. Изъ Иностраннаго Отдѣленія Канцеляріи Московскаго Генералъ Губернатора данной на пребываніе и переѣзды въ Россіи, срокомъ одинъ годъ Голландскому подданному. Ремеръ (Roemer). По истеченіи срока каждый представляетъ свой билетъ къ возобновленію въ Канцелярію Начальника той губерніи, въ коей находиться будетъ. Выдать по документу хранящемуся въ Архиве 1866 г. No 1646 и 1868 г. No 2298. За Московскаго Генералъ Губернатра Перфильевъ. Лит. 26.- 10- го апр. ля 1879 года No 1454. Мѣсто рожденія- Москва. Начальникъ отдѣленія Шромченко.

Копія съ Метрическаго Свидѣтельства жениха о рожденіи и крещеніи:

Перевод съ нѣмецкаго. Метрическое свидѣтельство. No105 - 1852 года мая 12 дня окрещенъ Эдуардъ, родивтійся 11-го Мая 1852 г. законно рожденный сынъ Iоанна Ремера, красильщика изъ Эйссена и Елизаветы Эмиліи рожденной Юнгетъ. Воспріемники. Фабрикантъ Іоаннъ Юнгетъ; и рожд. Исафъ Мари Екатерина что симъ удостовѣряетъ пасторскою подписью Пасторъ Евателическо-Реформатской Церкви въ Москвѣ, Консисторіальный ассессоръ (подпис.) Павелъ Нефъ. Москва Сентября 29 дня 1865. (М. П.) что предстоящее есть точный переводъ пріобщенного къ сему брачнаму свидетельству удостовѣряю съ приложеніемъ печати Москва 21 Января 1880 года по реестру No 838. Присяжный Переводчикъ при Московскомъ окружномъ судѣ Фридманъ ( печать )

Копія съ паспорта невѣсты.

По указу Его Величества, самодержца Всероссийскаго и проч. проч. проч.- На основаніи пунктъ 15 приложенія къ ст.2. Город. Полож. Высочайше утвержденнаго 16-го Іюня 1870 года ст. 89 XIV т. уст. о паспорт. (попродол. 1876 г.) выданъ сей паспортъ изъ Московской Городской Управы дочери потомственной Почетной Гражданки вдовы Елизаветы Ѳеодоровны Алексѣевой, не состоящей въ гильдіи дѣвицѣ Аграфенѣ Григорьевны Алексѣевой, вслѣдствіе прошеніи матери ея, для свободного жительства въ разныхъ городахъ и селенiяхъ по всей Российской Имперiи впредь до вступленія ея въ гольдію и съ тѣмъ, чтобы

Метрическая справка изъ Москов. Духовной Консисторіи о рожденіи Августа 11-го дня 1853 года младенца Агрипины-и крещеніе 14 дня. Родители: Пот. Почет. Гражд. Григорій Александровъ Алексѣевъ и жена его Елизавета Ѳедорова. Выдана справка на место Свидѣтельства метрическаго въ 1873 году въ мѣсяцѣ маѣ затерѣнного - 1849 года ноября 2 дня. Членъ Консисторіи за Протоіерей Е. Черновъ. Секретарь Бѣляевъ. и столоначальникъ Соколовъ No 7. 849.

Подлинные документы обратно получилъ по довѣренности для доставленія и резанский мѣщанинъ василій васильев Журавлев 1880 февраля 3 дня

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №630, стр. 52 Метрические книги Москва Никитский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Новом Ваганькове

28 января 1880 года Голландскій подданный Эдуардъ Ивановъ Ремеръ исповѣданія Евангелигеск. Реформатскаго ; первымъ бракомъ 27 летъ и Дочь Потомственнаго Почетнаго Гражданина дѣвица Агрипина Григорьева Алексѣева; вѣры православной ; первымъ бракомъ 26 летъ

Поручители:

По женихѣ : Потомственный Почетный Гражданинъ Иванъ Яковлевъ Прохоровъ и Коллежскiй ассесоръ Исаакъ Мануиловъ Аладжановъ.

По невѣстѣ: Потомственный Почетный Гражданинъ Алексѣй Яковлевъ Прохоровъ и почетный Гражданинъ Николай Гавриловъ Вологаниновъ.

Интересна запись о рождении их сына

22 мая 1881 года Владимир

Родители: Нидерландскій подданный Эдуардъ Ивановъ Ремеръ Реѳорматскаго вѣроисповѣданія и законная жена его Агрипина Григорьева урожденная Алексѣева православнаго вѣроисповѣданія, живущіе въ домѣ Рогаль Ивановской

Крещеніе совершено не было, въ слѣдствие выбытiя изъ прихода

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

6.10.2025, 1:58

Dododo написал:[q] 9200 (см. также 8914)

Шурова Александра Михайловна с Михаилом, родная сестра дедушки фотография Тиле и Опитц, Москва

тут[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5450095.htm#pp5450095

Вообще-то там написано "Шурова Александра Михайловна с мужем" А вот и он, собственной персоной:

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №111, стр. 668

13 июля 1884 года Московской Губерніи, Серпуховскаго уѣзда, Семеновской Волости, деревни Петрищевой крестьянинъ Алексѣй Максимовъ, православнаго Исповѣданія ; третьимъ бракомъ ; жительствуетъ приходѣ сей Церкви ; въ домѣ Буданова 31 года и Московская мѣщанка слободы Екатерининской дѣвица Александра Михаилова Шурова, православнаго Исповѣданія. Жительствовала въ приходѣ Московской Богоявленскій, въ Елохове, Церкви ; зданіе Случаева. 19 летъ

Поручители: По женихѣ : Московской Губерніи, Серпуховскаго уѣзда, Хатунской Волости, деревни Чиркова крестьянинъ Гавріилъ Семеновъ Будановъ, Московскій мѣщанинъ Іосифъ Никитинъ Пуришевъ и Воскресенскій мѣщанинъ Илія Ѳеодоровъ Пентюховъ. По невѣстѣ : отецъ невѣсты московскій мѣщанинъ Михаилъ Игнатьевъ Щуровъ и братья невѣсты : Московскіе мѣщане : Василій Михайловъ Щуровъ и Вячеславъ Михайловъ Щуровъ.

А вот и рождение Александры Михайловны пожалуйте:

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №91, стр. 385 Церковь Богоявленская в Елохове

28 марта рождена, 29 мара 1865 года крещена Александра

Родители: Московский мѣщанинъ Михаилъ Игнатьевъ Щуровъ и законная его жена Марѳа Петрова Оба Православнаго вѣроисповѣданія, живущіе въ домѣ мѣщанки Случаевой.

Восприемники: Почетный Гражданинъ Петръ Игнатіевъ Щуровъ и временнообязаннаго Гр. Шереметева крестьянина Суворова жена Евдокія Петрова.

Нужно отметить, что Михаилъ Игнатьевъ Щуровъ был женат как минимум дважды. Марфа Петрова - первая жена

А вот вам номер, чтоб я помер!

ЦГА Москвы, фонд №1175, опись №1, дело №496, стр. 88 Исповедки Алексеевского монастыря г. Москвы

Вѣдомость Срѣтенскаго Сорока, Крестовоздвиженской, что въ Селѣ Красномъ, Церкви, Учиненная Священникомъ Василіемъ Петровымъ съ причтомъ, тысяча восемьсотъ тридцать четвертаго года

1834 год!!!

Московскій Мѣщанинъ Игнатій Григорьевъ Щуровъ

Жена его Анна Васильева 38 летъ

дѣти ихъ:

Михаилъ 12 летъ Игнатьевы

Михаилъ 10 летъ

Вот и догадайся, который из них отец нашего Алексея Михайловича. Опять же - две жены Михаила Игнатьевича - это по одной на каждого?

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

5.10.2025, 19:29

Omega написал:[q] 8914

Шуров Алексей Михайлович Шурова Надежда Петровна Родная мать Кости Девочка родная сестра Кости умерла Фотограф М.Конарский, Москва

ссылка[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5293433.htm#pp5293433

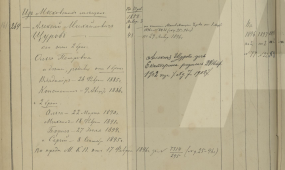

Книга записи купцов и членов их семей Екатерининской, Хамовой слобод [купеческого отделения Дома Московского Градского общества] ЦГА Москвы, фонд №51, опись №18, дело №503, стр. 102

Изъ Московскихъ мѣщанъ

по отношенію Москов. Мѣщанск. Управы отъ 1 Марта 1896 г. No 2432 ( No 9. 25- 96 г.). къ 29 Января 1896 г.

Алексѣй Михайловичъ Щуровъ 43 летъ По 10 рев. 1858. - 6 летъ

его жена 2 брак. Ольга Петровна

и дѣти, родивш. отъ 1 брака

Владиміръ- 26 Февраля 1885 г. Константинъ- 9 Августа 1886 г.

и 2 брака:

Ольга- 22 Марта 1890 г. Михаилъ- 18 Февраля 1891 г. Борисъ- 27 Іюля 1894 г. и Сергій- 8 Сентября 1895 г.

По предп. М. К. П. отъ 17 Февраля 1 от 1896 г. за No 7314 ( No 925- 96 г.) 295

Алексѣя Шурова дочь Екатерина родилась 24 Ноябр. 1902 года. (№ д.7. 1902 г.)

Значит, Надежда Петровна Родная мать Кости - первая жена. А вот и Константин родился:

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №109, стр. 236

9 августа рожден, 12 августа 1886 года крещен Константинъ

Родители Московскій мѣщанинъ Екатерининской слободы Алексѣй Михайловичъ Щуровъ и законная жена его Надежда Петровна, оба Православнаго вѣроисповѣданія, живущіе въ домѣ Уланова.

Восприемники Московскій мѣщанинъ Александръ Петровичъ Герасимовъ и Московская мѣщанка вдова Софія Андреевна Попова.

МОСКВА.Типография А. Н. Иванова. Кузнецкий мост, д. Тверск. подворья 1909.

МОСКОВСКИЕ КУПЦЫ 1 и 2 гильдіи.

ЩУРОВЪ, Алексѣй Михайловичъ. 56 л., въ куп. сост. съ 1896 г. Жит. Яуз. ч. 2 уч., дѳгтярн п.. д. Грибова. Тор. под фирмой „А.Щуровъ и М.исиповъ". Ткань шелковыхъ лентъ и бархотокъ Рог. ч. 3 уч., Котельническая наб., д. Осиповой. Его сыновья: Владимиръ 23 л., Константинъ 22 л., Михаилъ 17 л.. Борисъ 14 л. и Сергѣй 13 л.—Екат. 269. https://archive.org/stream/Mos...v_djvu.txt

А вот и первый брак нашёлся:

10 ноября 1882 года Московскій мѣщанинъ Екатерининской слободы Алексѣй Михаиловъ Щуровъ. Православного Вѣроисповѣданія первымъ бракомъ 31 летъ и Московская мѣщанка Голутвенной слободы дѣвица Надежда Петрова Герасимова Православнаго Вѣроисповѣданія 21 летъ

Поручители: По женихѣ : Гусевскаго завода крестьянинъ Иванъ Васильевъ Шуваловъ и Московскій цѣховой Алексѣй Степановъ. По невѣстѣ : Московской мѣщанинъ Михаилъ Игнатьевъ Щуровъ Московскій купецъ Егоръ Ивановъ Шенбиревъ.

Московской мѣщанинъ Михаилъ Игнатьевъ Щуровъ, стало быть, папенька жениха Только мнится мне, что поручители жениха и невесты перепутаны...

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

22.09.2025, 23:28

Omega написал:[q]

Думаю, что другие фотографии тоже имеют отношение к Щученко. Есть родственное сходство с персонами, выложенными ранее.Фотограф Э. Менцель, Гродно

ссылка 1

ссылка 2[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5430829.htm#pp5430829

Слушайте, у этого архива такая география - кроме Москвы - Харьков, Таганрог, Бердянск, Юзовка, Мариуполь... И вот теперь Гродно! Посмотреть бы послужной список Николая Александровича Щученко и его отца, кстати, тоже!

А вообще мнится мне, что это архив семьи Архиповых, а все Щученко тут из-за ставшей Архиповой Лидии Щученко. В женских ветках фотографии вообще лучше сохраняются. Да и вместе с осиротевшими детьми Щученко фотографии могли к тёте Лиде перейти.

И зачем бы в архиве Щученко хранилась фотография Лидиного свёкра - непонятно, а вот в архиве Архиповых она так же логична, как и фотографии родных по линии Щученко.

А ещё удивляют фотографии детей с армянскими лицами. Текст бы перевести... Или всё же Грузия?

Вообще, с этим Николаем Александровичем Щученко засада. Вот например (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №114, стр. 470) в 1897 году женится его брат Константин, "сынъ отставнаго ротмистра 14 уланскаго Ямбургскаго полка Александра Александрова Щученко", поручителем "поручикъ Самогитскаго полка Николай Александровъ Щученко" (Он, кстати, несколько раз в восприемниках записан как "Поручикъ 7 гренадерскаго Самогитскаго полка Николай Александровъ Щученко"

А существовал ещё "Титулярный Совѣтникъ и кавалеръ, служащій въ Московской Сѵнодальной Конторы, Александръ Николаевъ Щученко" (ЦГА Москвы, фонд №2125, опись №1, дело №1054, стр. 292) у которого тоже были сыновья Николай и Константин Щученко, что очень мешает ворошить архив. Да, "жившій въ домѣ Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, Статскій Совѣтникъ Константинъ Александровъ Щученко" (2-й) согласно Большой Биографической энциклопедии был "был членом комиссии для печатания грамот и договоров, а также делопроизводителем Московского главного архива министерства Иностранных Дел.Кроме этого, он занимал должность смотрителя архивных зданий и приходо–расходника, вел переписку по счетной части, а также состоял (некоторое время) библиотекарем".

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

20.09.2025, 23:45

Dododo написал:[q] 9169

Щученко Н. — Сереже и Лиде 1895 фотограф В. Чеховский, Одесса и Москва

тут[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5428517.htm#pp5428517

Конечно, Щученко в Москве не один, но наш, похоже, вот:

Щученко Николай Александрович родился 9-го апреля 1870 г., православный. Окончил кадетский корпус и 3-е военное Александровское училище. Выпущен в 1890 г. в Борисоглебский резервный батальон. Подполковник с 6-го декабря 1908 г., с 21-го июля 1904 г. офицер-воспитатель 2-го Московского кадетского корпуса. Имел выслужные ордена С 3 в 1906 г. и А 3 - 1909 г. 8-го декабря 1914 г. уволен от службы с производством в полковники и награждением мундиром и пенсией.

Источник https://ria1914.info/index.php...0%B8%D1%87

На второй фотографии он с сестрой, возможно той самой Лидой

Ещё фоточка нашлась https://meshok.net/item/344599235_

Здесь побольше: Щученко Николай Александрович (09.04.1870 - ?) Православный. Общее образование получил в кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1889. Окончил 3-е военное Александровское училище. Выпущен в Борисоглебский рез. батальон. Подпоручик (ст. 10.08.1890). Поручик (ст. 10.08.1894). Штабс-Капитан (ст. 06.05.1901). Капитан (ст. 10.08.1902). Командовал ротой (2 м. 13 д.). Офицер-воспитатель 2-го Московского кадетского корпуса (с 21.07.1904). Подполковник (ст. 06.12.1908). На 07.12.1914 в том же чине и должности. Полковник (пр. 08.12.1914) с увольнением, за болезнью, от службы, с мундиром и пенсией. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1906); Св. Анны 3-й ст. (1909).

Список подполковникам по старшинству. Составлен по 15.05.1913. С-Петербург, 1913 http://www.grwar.ru/persons/person/10074

В 1910 году он уже подполковник, женат и дети имеются:

ЦГА Москвы, фонд №2125, опись №2, дело №72, стр. 83 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК

Подполковникъ Офицеръ Воспитатель 2- го Московскаго Императора Николая 1- го кадетскаго корпуса Николай Александровичъ Щученко и законная жена его Марія Афанасьева. И в восприемниках у его дочери - жена Коллежскаго Регистратора Лидія Александровна Архипова. Та самая сестра Лида

А в 1916 году имеет место быть "Дело по опекунству малолетних детей 17 ноября 1916 ЩУЧЕНКО Николая Александровича" (ЦГА Москвы, фонд №49, опись №3, стр. 135)

В 1912 году 17 ноября скончалась Жена подполковника 2 Московскаго Императора Николая Кадетскаго корпуса Марія Афанасьева Щученко 40 летъ Отъ туберкулеза легкихъ. (ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №105, стр. 54 ЦЕРКОВЬ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ВО ВТОРОМ МОСКОВСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ)

Кстати, по поводу Серёжи и Лиды. Ни одного Сергея Щученко в архиве не нашлось, зато в 1892 году 14 апреля Штабсъ- Ротмистра дочь дѣвица Лидія Александровна Щученко 25 лет выходит замуж за Сына Коллежскаго Регистратора Сергѣя Николаевича Архипова 27 лет

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

5.09.2025, 10:29

>> Ответ на сообщение пользователя Omega от 3 сентября 2025 23:55

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5414468.htm#pp5414468

Состав РС 10 Ревизии ОГКУ "Государственный архив Костромской области" Указатель к описям фонда Ф. 200 (Костромская казенная палата):

1086 № РС 99 Тяпугина Екатерина Никандровна поручица Буйский уезд Горинская волость село Мышкино 08.01.1858 Ф200 Оп13 Д13 Л01(2)об-1

1087 № РС 99 Тяпугина Екатерина Никандровна поручица Буйский уезд Горинская волость деревня Вараксино Общество Вараксинское 08.01.1858 Ф200 Оп13 Д13 Л01(2)об-1 В оригинале РС Насакинская волость

1088 № РС 99 Тяпугина Екатерина Никандровна поручица Буйский уезд Горинская волость деревня Олешево (Олешово) Общество Вараксинское 08.01.1858 Ф200 Оп13 Д13 Л01(2)об-1 В оригинале РС Насакинская волость

1089 №РС 100 Тяпугин Александр Васильевич поручик Буйский уезд Горинская волость село Мышкино 08.01.1858 Ф200 Оп13 Д13 Л8об-9 В оригинале РС Насакинская волость

Это бабушка и дедушка Екатерины Александровны и Марии Александровны Тяпугиных

А сын их Александр в артисты подался и на артистке женился:

1. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №1103, стр. 126 Церковь Троицкая на Шаболовке

27 апреля 1877 года Артистъ Императорскихъ Московскихъ Теотровъ Оперной труппы Александръ Александровъ Тяпугинъ, Православнаго вѣроисповѣданія, первымъ бракомъ 29 лет и Артистка Императорскаго Московскаго Театра, оперной Труппы Александра Михайлова Петрова, дѣвица, Православнаго вѣроисповѣданія первымъ бракомъ 21 лет Поручители: По женихѣ : Статскаго Совѣтника сынъ Владиміръ Дмитріевъ Артыбашевъ и Губернскій Секретарь Николай Александровъ Тяпугинъ По невѣстѣ: Артистъ императорскихъ Московскихъ Театровъ Сергѣй Васильевъ и Московскій мѣщанинъ Александръ Елисеевъ.

2. ЦГА Москвы, фонд №2125, опись №1, дело №417, стр. 104 МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ДЕВЯТИНСКОЙ БЛИЗ ПРЕСНИ

30 апреля 1886 года рождена, 6 мая крещена Екатерина. Родители:Служащій при императорскихъ Московскихъ Театрахъ хористомъ оперной труппы Александръ Александровъ Тяпугинъ и законн. жена его Александра Михайлова прав. испов. род. млад. въ 123 въ д. Кронова. Восприемники: Потомственный Дворянинъ (уроженецъ города Костромы) Василій Александровъ Тяпугинъ и отставнаго Поручика Александра Васильевича Тяпугина жена Екатерина Никандрова

3. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №747, стр. 163 Церковь св. Николая Чудотворца Явленного на Арбате

1 января 1881 года рождена, 4 января крещена Мария Родители Маріи, живущіе въ церковномъ домѣ, Артистъ Императорскихъ Мосновскихъ Театровъ, Александръ Александовъ Тяпугинъ и законная его жена Александра Михайлова ; оба первобрачные и православнаго вѣроисповѣданія. Воспріемниками были: Артистъ Императорскихъ Московскихъ Театровъ Сергей Васильевъ Васильевъ и Маіора Ивана Яковлевича Петровскаго супруга Александра Контантиновна.

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

1.09.2025, 18:00

>> Ответ на сообщение пользователя Omega от 1 сентября 2025 16:44

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5412421.htm#pp5412421

Лемус Борис Владимирович (1902 - 1989) и Лемус Ксения Никитична (04.06.1910 -15.04.1970) Долгопрудненское (Центральное) кладбище участок ЗИ/035/69/0331

Лемус Виктор Борисович (25.04.1930—07.10.1994) Страница на сайте Санкт-Петербургского общества патофизиологов имени П.М. Альбицкого в разработке. У Феликса Арановича в книге “Chimeras and Matter” (Химеры и явь) есть упоминание о Викторе Борисовиче Лемусе, своём однокласснике: "Помню, конечно, и учеников, с которыми заканчивал школу, ибо с ними заканчивал и … юность. () В левом ряду на последней парте у окна сидел Виктор Лемус, способный, очень упорный, но любящий что-то не то, что требовала программа. Он часто говорил с восхищением о прямоте, чувстве справедливости и шахматном таланте своего близкого друга Виктора Корчного, который и в самом деле вскоре стал чемпионом СССР среди школьников. () Впереди были экзамены на «Аттестат зрелости» и «способным», которые могли рассчитывать на медаль, предложили пересдать «четвёрки» по конституции, полученные когда-то ранее. Я, Жорка и Виктор Лемус собирались у Виктора, жившего рядом со школой на противоположном берегу канала и снова «долбали» статьи советской конституции. Пятерки мы получили, но медалистами не стали. Между прочим, Виктору Борисовичу Лемусу это не помешало стать одним из ведущих специалистов ленинградской Военномедицинской Академии." https://z.berkovich-zametki.com/y2019/nomer8_9/faranovich

Ещё попались Лемус Георгий Борисович 1933 г.р. и Лемус Владимир Борисович 1940 г.р. - хирург, оба в Москве

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

1.09.2025, 9:57

Omega написал:[q] 9162

Лемус Иван(Федор) Антонович (1845-1908)

ссылка[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5412023.htm#pp5412023

В лютеранской метрической книге умерших с 1907 по 1918 г.г. (без начала). (Пасторы Зигфрид А., Детерс, Ничман) внизу страницы запись №31 (ЦГА Москвы, фонд №1476, опись №2, дело №23, стр. 25)

Мѣсяцъ, день и часъ смерти - 20 Февраля въ 4 час. 30 мин. дня

Мѣсяцъ, день и часъ погребенія - 23 двадцать третьяго Февраля

Имя, фамилія, званіе и чинъ или ремесло умершаго; если дитя, то имя, фамилія, званіе и чинъ или ремеслоразведенный родителей - Лемусъ (Lehmus) Іоаннъ Фридрихъ (Ioham Friedrich) служащій въ страховомъ обществѣ

Мѣсто рожденія умершаго - Гапсалъ

Лѣта умершаго - 62 лет

Мужескаго пола.

Холостъ, женатъ, вдовъ или разведенный; или же дѣвица, замужняя, вдова или разведенная - разведенный

Болѣзнь и родъ смерти - воспаленіе почекъ

Общія замѣчанія - тоже

Если что - Гапсаль (Хаапсалу с 1918 года) —— город на северо-западе Эстонии, административный центр уезда Ляэнемаа.

В Метрической книге Троицкой церкви 2-го Ростовского его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полка1-й гренадерской дивизии гренадерского корпуса (на обложке книги написано - 2-го Гренадерского Ростовского Принца Фридриха Нидерландского полка) 4 апреля 1893 года он пишется на свадьбе поручителем по женихѣ : Запасный мѣщанинъ Ѳеодоръ Антоновъ Лемусъ (ЦГА Москвы, фонд №1639, опись №1, дело №4, стр. 20)

А вот в Метрической книге Сретенского сорока Москвы Церкви св. Адриана и Наталии в Мещанской 4 апреля 1893 года он пишется на свадьбе поручителем поо невѣстѣ : Гансальскій мѣщанинъ Ѳеодоръ Антоновъ Лемусъ (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №3, стр. 60)

Как Лемус Федор Антонович он числится в списках избирателей 1906 года по Москве. Следом за ним в этом списке идёт Лемус Владимир Иванович. Лемус Владимир Иванович ректор 1918-1923 гг Вологодской Государственной Молочно-Хохяйственной Академии имени Н. В. Верещагина. https://my.mail.ru/community/wmha/photo/WGMHApred Он внизу на фото 3. Кто скажет, что он не сын нашего Лемуса - пусть первый бросит в меня камень.

Лемус Владимир Иванович (1872 г. р. Московская обл - ?)

Образование: высшее (профиль неизвестен)

Место проживания: Алма-Атинская обл

Где и кем арестован: УГБ НКВД КССР арестован 4 марта 1938 г.

Дата реабилитации: 25 ноября 1999 г. Реабилитирующий орган: прокуратура Алматинской обл. Основания реабилитации: Закон РК от 14 апреля 1993 года

Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Сведения ДКНБ РК по г.Алматы; МВД Республики Казахстан

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

30.08.2025, 21:20

Omega написал:[q] 9154

Михаил Михеевич Брычев Прислано в Вологду 26 февраля 1879 года Фотограф Сокольников, Москва

ссылка

Дополнение

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5410397.htm#pp5410397[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5408438.htm#pp5408438

Ещё дополнение.

Список Брычёвых, погребённых в Алексеевском монастыре. Красносельский синодик.:http://von-meck.info/2-uncategorised/132-2016-4

Брычев Александр Афанасьевич, ✝ 18 декабря 1891, 62 л., московск. 2-ой гилид. купец. - дядя Михаила Михеевича

Брычев Афанасий Тимофеевич, ✝ 25 декабря 1877, 72 л., московск. купец. - дед Михаила Михеевича

Брычев Василий Михайлович, ✝ 8 декабря 1892, 1 мес., сын московск. мещанина. - сын Михаила Михеевича

Брычев Константин Павлович, ✝ 24 августа 1877, 1 г. 3 мес., сын московск. 2-й гильд. купца. - племянник Михаила Михеевича

Брычев Михаил Афанасьевич, ✝ 10 сентября 1876, 48 л., московск. купец. - отец Михаила Михеевича

Брычев Сергей Алексеевич, ✝ 13 августа 1900, 29 л., московск. купеч. сын.- сын Алексея Афанасьевича, двоюродный брат Михаила Михеевича

Брычева Александра Михайловна ✝ 27 февраля 1895, 4 л., дочь московск. мещанина - дочь Михаила Михеевича

Брычева Евгения Михайловна ✝ 25 января 1894, 2 мес., дочь московск. мещанина. - дочь Михаила Михеевича

Брычева Елизавета Ивановна ✝ 20 ноября 1889, 62 л., московск. купеч. вдова.- мать Михаила Михеевича

Брычов Иван Алексеевич ✝ 21 марта 1876, 2 1/2 мес., купеч. сын.- - сын Алексея Афанасьевича, двоюродный брат Михаила Михеевича

Брычов Иван Афанасьевич, ✝ 9 ноября 1871, 47 л., московск. купеч. сын. - дядя Михаила Михеевича

Брычов Михаил Алексеевич ✝ 14 июня 1883, 1 г. 5 мес., сын московск. купца.- сын Алексея Афанасьевича, двоюродный брат Михаила Михеевича

Брычов Николай Алексеевич ✝ 29 декабря 1876, 3 л. 4 мес., купеч. сын.- сын Алексея Афанасьевича, двоюродный брат Михаила Михеевича

Брычова Евлампия Афанасьевна ✝ 28 января 1870, 36 л., дочь московск. купца.- тетка Михаила Михеевича

В Москве пока ещё сохранился дом купца Брычева (Русаковская ул., д. 19). «Жилой дом купца А.А. Брычева, смешанный, с деревянным резным декором, 1857 г., 1871 г., 1877 г., 1881 г., архитекторы А.К. Кузнецов (?), С.А. Гамбурцев (?)» Это интересный образец малоэтажного жилого строительства 2-й половины XIX века.

В 1850-е г. домовладение, состоящее Мещанской части 4 квартала № 621 по проезду Красносельского шоссе принадлежало московскому мещанину Василию Николаевичу Голикову. С левой стороны и по задней границе участка располагалась земля купцов Брычевых. На ней, видимо, располагался дом Афанасия Тимофеевича Брычева, а позже был построен и дом Михея Афанасьевича. В 1871 г. небольшой участок Голикова Мещанской части 4 квартала № 748, ограниченный с левой стороны проложенной соединительной веткой Саратовской и Николаевской железных дорог, был приобретен московским купеческим сыном Александром Афанасьевичем Брычевым, который содержал здесь, на прудах, красильную фабрику. В 1871 г. ему разрешили постройку в глубине участка двух деревянных производственных зданий. Обширное домовладение Брычевых - московского купца Афанасия Тимофеевича и его сына Александра Афанасьевича (№ 621) было разбито на 2 части. В 1877 г. московский купец А.А. Брычев обращается в Строительное отделение Московской городской управы с просьбой на участке его Мещанской части 4 квартала № 748/621 вместо деревянного двухэтажного фабричного здания построить каменный двухэтажный фабричный корпус с металлическими открытыми лестницами.

После кончины Александра Афанасьевича Брычева домовладение перешло к его жене Аграфен Яковлевне, во втором браке за статским советником Петром Гавриловичем Некрасовым. Большую часть владения Брычевых получает по разделу 1897 г. купец Алексей Афанасьевич Брычев (дядя Михаила Михеевича). Смешанный дом с каменными пристройками по Сокольническому шоссе, 19 получает А.Я. Некрасова, по первому мужу Брычева. Общее количество земли в участке № 748-1550/621 с красильной фабрикой и жилым домом составляло 1336 ½ кв. сажен. По купчей крепости известно, что в 1901 г. домовладение состояло за статским советником Петром Гавриловичем Некрасовым по раздельному акту. В «Оценочной описи» домовладения Некрасовых по Сокольничьему шоссе, 19 за 1901 г. на участке общей площади 551 кв. сажен располагались следующие постройки: 1- по шоссе двухэтажный дом, 1 этаж каменный, второй, частью каменный и деревянный; 2 – во дворе в связи с домом № 1 каменный 2 этажный корпус с подвалом (ткацкая фабрика Некрасова с конторой); 3 – во дворе деревянная 2 этажная беседка, низ ее под принадлежностями; 4 – в глубине двора каменное одноэтажное строение (баня); 5 – во дворе каменное 2 этажное нежилое строение (каретный сарай, конюшни); 6 – в саду деревянное одноэтажное строение (насосы для фонтана и душа); 7 – в саду деревянное одноэтажное в каменных столбах строение (грунтовый сарай и кладовая), в саду беседка.

В начале июня 2024 года снесена часть исторического здания с адресом: Русаковская улица, 19. Это тыльная часть дома Брычева, включенного в Красную книгу Архнадзора. Уцелел от сноса только уличный каменно-деревянный корпус. Мотивом сноса стало строительство платформы Митьково Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Источники:

https://www.mos.ru/upload/docu...19str3.pdf

https://www.archnadzor.ru/2024/07/31/napolovinu-pamyatnik/

|

Тема: Помогите прочитать текст в документах ДО 1917г. - 2025

30.08.2025, 21:07

VAlexGD написал:[q] 30041965 написал:[q] а мостерство произвожу (?).[/q]

возможно, румянное (производство румян и др. косметики)[/q]

Я об этом думала, но меня терзают смутные сомнения. А у его потомков было красильное производство.

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

30.08.2025, 20:53

Omega написал:[q] 9157

Дорогой Лиде от искренно ее любящей ея Е.Цейлер 1900 г, октября 25-ого Фотограф Е. Овчаренко, Москва

ссылка

[/q]

В метрической книге Владимирской церкви села Мытищ Московскаго уезда в восприемниках значится "потомственная почетная гражданка Елизавета Августова Цейлеръ". (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3873, стр. 280) Единственная, чьё имя начинается на Е

|

Тема: Помогите прочитать текст в документах ДО 1917г. - 2025

30.08.2025, 19:15

Добрый день, уважаемые форумчане!

Прошу помощи в прочтении слова из Книги ревизских сказок мещан и купцов Казенной слободы г. Москвы по 5-й ревизии 1795 года (ЦГА Москвы, фонд №51, опись №18, дело №39, стр. 202) А еще больше хочется узнать его значение.

"Прибыли мы в московское мещанство по указу московскаго городоваго магистрата изъ 1 департамента сего 795 года ноября 29 дня тульскаго наместничества города Алексина из мещанъ где и в последнею пред сим ревизию написаны были. Жительство я имею 18 части в приходе церкви Сергия Чудотворца что въ рагожской в доме московскаго купца Федора Трофимова а мостерство произвожу (?).

Скаски москов мещенинъ иванъ ивановъ сынъ Брычевъ руку приложилъ"

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

29.08.2025, 18:55

Omega написал:[q] 9154

Михаил Михеевич Брычев Прислано в Вологду 26 февраля 1879 года Фотограф Сокольников, Москва

ссылка[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5408438.htm#pp5408438

Михаил Михеевич Брычев отпрыск московского мещанско-купеческого рода Брычёвых. Брычевы впервые появились в Москве согласно Книги ревизских сказок мещан и купцов Казенной слободы г. Москвы по 5-й ревизии 1795 года. Итак:

Мещанинъ Иванъ Ивановъ снъ Брычевъ 42 лет, у меня жена 2 брака Варвара Маркова 23 лет, взята в замужество после 4 ревизіи московской губернии бронницкой округи села нской волости дворцоваго ведомства деревни костиной крестьянина Марка Евсевьева дочь; у меня дети от 1 брака сыновья Тимофей 21 лет Холостъ, Федоръ 13 лет Холостъ, Николай 9 лет, дочери девки Фекла 18 лет, Степанида 12 лет. у меня 2 брака дети сынъ Терентеи 2 лет, дочь Пелагея 3 лет.

Прибыли мы в московское мещанство по указу московскаго городоваго магистрата изъ 1 департамента сего 795 года ноября 29 дня тульскаго наместничества города Алексина из мещанъ где и в последнею пред сим ревизию написаны были. Жительство я имею 18 части в приходе церкви Сергия Чудотворца что въ рагожской в доме московскаго купца Федора Трофимова а мостерство произвожу (рушенное?).

Скаски москов мещенинъ иванъ ивановъ сынъ Брычевъ руку приложилъ (ЦГА Москвы, фонд №51, опись №18, дело №39, стр. 202)

В Ревизских сказках 7 ревизии Москвы мещан Казенной слободы за 1816 год значится:

Иванъ Ивановъ Брычевъ, умерший в 1812 году Его Ивана сыновья 1- й Тимофей 41 лет, Тимофея сыновья Афонасій 12 лет и Антонъ 10 лет; 2-й Федоръ 33 лет, Федора сынъ Иванъ 11 лет; 3-го сынъ Николай 29 лет; 4- й сынъ Терентіи и 5- й сынъ Василіи выбыли въ 1816 году въ московскіи цѣхъ.

Тимофея Иванова жена Аграфена Гаврилова 29 лет, Его дочь Марья 5 лет; Федора жена Федосья Дмитріева 31 лет, Федора дочери : Пелагея 12 лет, Аксинья 7 лет, Наталья 4 лет, Дарья -3 мес.; Николая жена Авдотья Егорова 22 лет

В описи Московской палаты гражданского суда есть дело "По прошению Московского мещанина Тимофея Иванова Брычева об отмене определения Сиротского Суда, назначившего опекунами над его детьми родственников его умершей жены и определении опекуном, вместо них, его Брычева (22.12.1821- 04.11.1824)"; "Дело об отказе опекунам детей и имущества умершей московской мещанки Аграфены Гавриловой (урожденной Харловой), московским мещанам Замараеву Г.Т. И Александру Никитину в их просьбе о взыскании с её мужа, московского мещанина Брычева Т.И. оставшегося после неё приданого (27.03.1822- 15.07.1824); "По доношению Московского Сиротского Суда об исходательствовании перед Правительствующим сенатом разрешения на продажу имущества, оставшегося после умершей мещанки Аграфены Брычевой" (22.03.1822- 14.07.1823) . Тимофей Иванов Брычев - прадед нашего Михаила.

В Ревизской сказке Московскаго 3-го гильдіи купца Казенной Слободы, Афанасья Тимофѣева Брычева (деда нашего Михаила) № 1 по 9-й ревизии на 1850 год (ЦГА Москвы, фонд №51, опись №8, дело №519, стр. 241) значится:

Афанасій Тимофѣевъ Брычевъ, вдовъ 1- м бракомъ- 46 лет. Его сыновья: 1. Михей - 25 лет. 2. Иванъ - 24 лет. 3. Александръ - 18 лет. 4. Алексей -11 лет.

Михея Брычева жена 1- го брака Елисавета Иванова - 19 лет.. Афанасія Брычева дочери дѣвицы : Евлампия - 19 лет. Марья - 14 лет и 6 мес. . Александра -11 лет и 8 мес.Клавдія - 5 лет и 5 мес.

В предыдущей, 8-й ревизии значилась и Афанасья Брычева жена Анна Николаева 29 лет (ЦГА Москвы, фонд №51, опись №18, дело №258, стр. 16) Там же указано, что Афанасий Тимофеевич перешёл в купечество "изъ Москов. мѣщанъ съ 1834 года"

В 1849 году Михей Афанасьевич женится. В его брачном обыске написано: "Тысяча восемь сотъ сорокъ девятаго Года Сентября 5 дня, по Указу Его Императорскаго Величества Города Москвы, Срѣтенскаго Сорока, Крестовоздвиженской въ Алексѣевскомъ монастырѣ Церкви Священноицерковнослужители производили обыскъ о желающихъ вступить въ бракъ, и оказалось слѣдующее: 1) Женихъ Московскаго 3 гильдіи Купца Казенной слободы Аѳанасія Тимоѳеева Брычева сынъ Михей Аѳанасьевъ, православнаго исповѣданія, жительствуетъ въ приходѣ сей Церкви въ домѣ отца. 2 ) Невѣста Московской Губерніи Серпуховскаго уѣзда Хатунской волости деревни Залусъ Государственнаго Крестьянина Ивана Ильина Пухова дочь дѣвица Елисавета Иванова, Православнаго Исповѣданія,жительствовала до семъ въ приходѣ Московской Успенской на Крутицахъ Церкви. 3.) Возрастъ къ супружеству имѣютъ совершенный, и именно: женихъ двадцати четырехъ, а невѣста девятнадцати лѣтъ, и оба находятся въ здравомъ умѣ. 4.)Родства между ними духовнаго, или плотскаго родства и свойства, возбраняющаго по установленію Св. Церкви бракъ, никакого нѣтъ. 5.) Женихъ холостъ, а невѣста дѣвица. 6) Къ бракосочетанію приступаютъ они по своему взаимному согласію и желанію, а не по принужденію, и на то имѣютъ отъ родителей своихъ позволеніе... 10.) Что все показанное здѣсь о женихѣ и невѣстѣ справедливо, въ томъ удостовпряютъ своею подписью, какъ они сами, такъ и по каждомъ поручители, съ тѣмъ, что если что окажется ложнымъ, то подписавшіеся повинны за то суду по правиламъ Церковнымъ и по законамъ Гражданскимъ. Поручителем невесты был её брат "Московской купецъ Антипъ Ивановъ Пуховъ жительство имею в сѣрпуховской части 1 квартале в доме мещанки Богомоловой (ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №105, стр. 10)

В метрической книге за 1858 год Сретенского сорока Москвы Крестовоздвиженской церкви в Алексеевском монастыре (ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №1, дело №510, стр. 145) значится:

! сентября рожден, а 2 сентября 1858 года крещен Михаил. Родители Михаила Прихожанинъ Нашъ Московскій Купецкій сынъ Михей Афанасьевъ Брычевъ, и законная жена его Елизавета Иванова оба Православнаго Исповѣданія оба первымъ бракомъ. Воспріемникомъ былъ : Московскій Купецъ Афанасій Тимофѣевъ Брычевъ, Воспріемницею была Московскаго Купца Ивана Алексѣева Еремѣева жена Матрона Дмитріева (вероятно, дед по отцу и бабка по матери).

Крестили в этом монастыре и сестер Михаила Марию, Анну, Евлампию, Глафиру, Евгению, Елену, и брата Павла. И везде их отец значился как "Прихожанина Нашего московского Купца Афанасия Тимофеева Брычева сын Михей Афанасьев Брычев", а в 1871 году, в метрической записи брата Михаила - Владимира родители указаны как "Живущие в собственном доме, Московский Купецкий Сын Михей Афанасьев Брычев и законная Жена его Елизавета Иванова оба православного исповедания" (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №543, стр. 39) До этого времени, будучи поручителем на свадьбах он писал в брачных обысках: "подписываюсь, московский купецкий сын Михей Афанасьев Брычев жительство имею мещанской части 4 кварт. в доме отца". Уже в 1870м, будучи поручителем на свадьбе брата Алексея, в брачном обыске указал: "подписуюсь Московскій Купецкой Сынъ Михей Афанасьевъ Брычевъ Жительство Имею мѣщанской части 4 квартала въ Собствѣнномъ домѣ" (ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №105, стр. 122)

На кладбище Алексеевского монастыря согласно ВЕДОМОСТИ ПОГРЕБЕННЫХ В АЛЕКСЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ (ЦГА Москвы, фонд №1175, опись №1, дело №464, стр. 80) обрели вечный покой:

Брычевъ Михѣй Аѳ. Мос. Купецъ- 1876 г. Сентября 10 дня- 48 лет, а вслед за ним его отец Брычевъ Аѳанасій Тим : Мос. Куп. 1877 г. Декабря 26 дня - 72 лет.

Согласно Метрической книге всё той же Крестовоздвиженской в Алексеевском монастыре церкви за сентябрь 1876 года скончался В собственном доме Московский купец Михей Афанасьев Брычев. 48. от чахотки. (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №543, стр. 485) В архиве имеется удивительный документ - билет умершего. Он гласит: "Тѣло умерло сего 7- го сего Сентября Московскаго купца Михѣя Афонасьева Брычева имѣвшаго отъ роду сорокъ восемь лѣтъ дозволяется въ узаконенное время, отъ перваго дня и часа смерти, похоронить въ Алексѣевскомъ монастырѣ. Сентября 10 дня 1876 года.

Московскій Оберъ-Полицеймейстеръ, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіоръ Араповъ Правитель Канцеляріи Соболев" (ЦГА Москвы, фонд №1175, опись №1, дело №418, стр. 359)

Интересны браки детей Михея Афанасьевича. Например, дочь Евгению Михеевну "купеческую внуку" 19 лет в 1871 году берёт в жёны Калужской Губерніи, Медынскаго уѣзда, Глуховской волости, деревни Рѣдкиной временнообязанный Крестьянинъ Иванъ Петровъ Крыловъ, Православнаго Исповѣданія первымъ бракомъ 27 лет. При этом поручитель По женихѣ : Отецъ его, Калужской Губерніи, Медынскаго уѣзда, Глуховской волости, деревни Рѣдкиной Крестьянинъ Петръ Онисимовъ безграмотен ( по безграмотству его занего и порукою по женихѣ подписался Коломенскій Купеческій сынъ Петръ Ивановъ Бабаевъ и Богородскій мѣщанинъ Иванъ Ивановъ Рубцовъ).

А в июле 1874 года 20-летнюю Анну Михеевну, как Московскую, 2- й гильдіи, Кулеческую дочь, дѣвицу берёт в жены Московской 2 гильдіи Купецъ Николай Алексѣевъ Свѣшниковъ, православнаго исповѣданія, первымъ бракомъ 29 лет.

Глафира Михѣева становится женой Московского цехового Кузнечнаго цеха Владиміра Лазаревича Степанова.

Московскую 2- й Гильдіи Купеческую дочь дѣвицу Вѣру Михѣеву Брычеву, 21го года берёт в жены 30тилетний Запасный Унтеръ- офицеръ Кавалергардскаго полка Петръ Климентовъ Марченко.

Московскую 2- й Гильдіи Купеческую дочь дѣвицу Марію Михѣеву Брычеву, 20 лет берёт в жены 37милетний Владимірской Губерніи города Гороховца мѣщанинъ Иванъ Евѳимовъ Гомыринъ, первымъ бракомъ (Засиделся, милый...)

Сам Михаил Михеевич венчался 17 июня 1888 года в Московской Сретенского сорока Спасской Церкви в Городском работном доме в возрасте 29ти лет с 27милетней Дочерью Коллежскаго Совѣтника Евгеніей Васильевной Григорьевой первымъ бракомъ. (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №974, стр. 383)

Дети (кого смогла вычислить по метрическим книгам:

Василий (03.11.1892), Евгения (13.11.1893), Ксения (1896), Зинаида (07.07.1897). Николай (18.10.1903)

Уже в 1892 году и далее Михаил пишется как " Московскій мѣщанинъ Казенной слободы Михаилъ Михѣевъ Брычевъ.".

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

29.08.2025, 16:14

9156

фото визит портрет с дарственной надписью Москва И. Данилов https://meshok.net/item/139376926_

" Дарю на память дорогому семейству Фёкле Васильевне и Илье Зосимовичу Васильевым от Маруси Новиковой 1905 года 21 октября."

В метрической книге Спасской, при Серпуховском Занарском кладбище, церкви за 1903 год 30 июля поручителями по жениху указаны: "Смоленской Губ. и Уезда Прудковской вол. дер. Липокъ кр. Илья Зосимовичъ Васильевъ и братъ его Сергѣй Зосимовичъ Васильевъ".

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

29.08.2025, 13:13

9155

ФОТО *УЧИТЕЛЬ* С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ДУХОВНОМУ ОТЦУ, 1903 Г,

https://meshok.net/item/138968385_

"Дорогому Отцу Духовному и сослуживцу Петру Павловичу Надёжину на память. Учитель Иван Филиппович Петров. 22.06.1903 г."

Даритель - учитель Чукальского училища села Чукал Сергачского уезда Нижегородской губернии Иван Филиппович Петров https://forum.vgd.ru/2306/77157/10.htm

Адресат - Надежин Петр Павлович. Священник Никольской Церкви с.Большое Маресьево Лукояновского уезда Нижегородской губернии. С 1865 г.р., из духовного звания. В 1887 г. окончил полный курс НДС. В 1888 г. определен и рукоположен в сан иерея Преосвященным Модестом. Законоучитель. С 1912-1915 гг.-благочинный окр. Имеет награды: в 1899 г.-набедренник,в 1904 г.-скуфью,в 1916 г.-камилавку. Вдов. Смотритель свечной лавки. Ф.570, оп.559,ед.хр.125 за 1916 г.,Ф.1016,оп.1, ед.хр.8,9 за 1918 г.,1917-1918 гг.,оп.2,ед.76 за 1919 г. https://old.lyskovskaya-eparhya.ru/kliriki-n/

С 1900 года до 1917 года настоятелем храма был Петр Павлович Надежин. Отец Петр умер в Большом Маресьеве где-то в 1918-1920 гг. и похоронен около церкви недалеко от памятника царю. На фото - похороны о. Петра https://ok.ru/b.bibliotekafilial31/statuses/152439536034624

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

25.08.2025, 23:19

Omega написал:[q] 9153

Всеволод Александрович Крестовоздвиженский Из описания лота - шурин философа Г. Г. Шпета. Фотограф Бродовский, Москва

ссылка[/q]

В метрической книге Церкви св. Петра и Павла в Новой Басманной за 1891 год значится Почетный старшина Московскихъ дѣтскихъ пріютовъ Всеволодъ Александровичъ Крестовоздвиженскій

Густав Густавович Шпет. Первая жена — Мария Александровна Крестовоздвиженская (на сцене Крестовская)

Дочь — Поливанова, Маргарита Густавовна. Её муж — Константин Михайлович Поливанов

Внук Поливанов, Михаил Константинович — физик

Внук Поливанова Анна Константиновна — лингвист

Дочь — Шпет, Ленора Густавовна (1905—1976) — театровед, работала в Государственном Центральном театре кукол. Муж — Владимир Александрович Вальтер (1901—1974), актёр театра кукол С. В. Образцова

Внучка Пастернак (Вальтер) Елена Владимировна (1936-2020) — жена Евгения Борисовича Пастернака, филолог

На фото внизу:

1. первая жена Г.Г. Шпета — актриса Мария Александровна Крестовоздвиженская (сценический псевдоним: Крестовская).

2. Г.Г. Шпет со своими дочерьми от первого брака Ленорой и Маргаритой

Г.Г.Шпет был преподавателем Алфёровской гимназии — той самой, где в 1907—1908 гг. училась Марина Цветаева. Г.Г. Шпет начал свою преподавательскую деятельность в Алфёровской гимназии в 1909 году, ровно через год после того, как Марина Цветаева ее покинула. (Маленькое отступление, основатели гимназии А.Д. и А.С. Алферовы в 1919 году были расстреляны по делу "Национального центра", что и упомянутые в предыдущих постах Астровы) Сам Шпет сумел дожить до 1937 года, в каковом и был расстрелян. Но это будет потом. А в 1911 году преподаватель Шпет влюбился в ученицу 8го класса Наталию Гучкову, дочь Константина Ивановича Гучкова — российского банкира и предпринимателя, возглавлявшего «Московское городское общество взаимного от огня страхования», члена правления «Московского частного коммерческого банка» и «Московского учётного банка». Причём взаимно. Но выйти замуж за своего любимого преподавателя Наталья смогла не сразу, так как Густав Густавович был женат. Чтобы вступить в брак со своей ученицей, ему пришлось оставить жену и двоих детей.

Что интересно, в Метрической книге Пречистенского сорока Москвы Знаменской церкви близ Девичьего поля в Зубове. В метрике о рождении его дочери Татьяны, рождённой 21 августа и крещеной 9 сентября 1914 года он значится не как Густав Густавович, а "Потомственный дворянинъ Густавъ Иванъ Болеславовъ Шпетъ Евангелическо-Лютеранскаго вѣроисповѣданія и законная жена его Наталія Константинова Православнаго вѣроисповѣданія.

То же самое и при крещении в 1916 году дочери Марины. Кстати, Татьяна в замужестве стала Максимовой и родила дочь Екатерину, ставшую прославленной балериной, а Марина по первому мужу Шторх, в 96-лет, несмотря на свой более чем преклонный возраст, сохранила удивительную память в сочетании с ясной и живой речью и снялась в четырехсерийном документальном фильме Елены Якович "Дочь философа Шпета" Где и рассказала о судьбах своих многочисленных знаменитых родственников.

https://e11enai.livejournal.com/5758.html

Не смогла найти метрики дочерей от первой жены Марии Александровны Крестовоздвиженской, Возможно они были крещены в Евангелическо-Лютеранской церкви, особенно если взять в расчет имя Ленора.

Таки я угадала! В ЦГА Москвы, фонд №2099, опись №1, стр. 83 УКАЗЫ И ПРЕДПИСАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ И МОСКОВСКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ КОНСИСТОРИИ, ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА, ОБЗОРЫ ЦЕРКОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕПИСКА И ДР. под № 479 от 22 МАЯ 1909 года значится ПРОШЕНИЕ ПОТОМСТВЕННОГО ДВОРЯНИНА ШПЕТА Г.И., ЛЮТЕРАНСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ, И ЕГО ЖЕНЫ ШПЕТ М.А., ПРАВОСЛАВНОГО ИСПОВЕДАНИЯ, К СТАРШЕМУ ПАСТОРУ КАНУ А. О КРЕЩЕНИИ ДОЧЕРИ ПО ОБРЯДУ Е-Л ЦЕРКВИ

В метрической книге Сретенского сорока Москвы Крестовоздвиженской церкви в Алексеевском монастыре (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №543, стр. 14) 18 июля 1870 года крещена Мария Родители живущіе, въ домѣ мѣщанки Кандаловой, Надворный Совѣтникъ Александръ Васильевичъ Крестовоздвиженскій и законная жена его Анастасія Сергѣевна оба православнаго исповѣданія

В 1857 году при крещении дочери Людмилы Александръ Васильевъ Крестовоздвиженскій записан как чиновникъ Московской Коммиссаріатской Коммисіи Коллежскій Секретарь.

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

25.08.2025, 16:52

Omega написал:[q] Очень на грузинский рукописный похож.

1908 год с фото 1897 год

По ссылке рукописные документы на грузинском. Оттуда же взяла образец для коллажа. https://archive.gov.ge/ge/tser...ogadoeba-2[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5406396.htm#pp5406396

Ребята, это действительно грузинский! Я написала в Тбилиси исполнительному директору Молодежного союза театральных деятелей им. Валериана Гунии Нино Гуния-Кузнецовой и сразу же получила ответ.

Что касается надписи на фото - это по грузински дословно: " 27 января 1908 года. Я заставил ( наверное "попросил" ) АШЧ (инициалы ) вынуть ( наверное "выпечатать") карточку". По-грузински "вынуть" в данном контексте можеть иметь и другой смысл, например " изъять"

Но имени портретируемого нет. Если вас интересует личность, могу положить фото на мою стрницу в ФБ. Может кто -то и узнает".

Скорее всего, текст по смыслу таков: " 27 января 1908 года. Я попросил АШЧ передать карточку" Буду теперь ждать, а вдруг кто и личность опознает?

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

24.08.2025, 9:47

>> Ответ на сообщение пользователя Omega от 24 августа 2025 0:57

Гениально! Беру свои слова по поводу Астровых обратно. Теперь бы надпись расшифровать. На грузинский по-моеу совсем не похоже. Армянский? найти бы кого знающего...

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

23.08.2025, 20:06

Omega написал:[q] 9151

Мария Ивановна Туше

ссылка 1

ссылка 2

Дополнение от 30041965 о Туше https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5403728.htm#pp5403728

МК Москва Ивановский Сорок Церковь Воскресенская в Барашах ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №53, стр. 203 Смерть - 8 июля 1815 г.

Дочь отставного Коллежского Регистратора, девица Мария Иоганнова Туше, из дома Астрова

[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5403525.htm#pp5403525

Вы меня пугаете. Смерть в 1815 году. В 1915 году, конечно. Значит Мария Ивановна Туше - это престарелая девица с обеих фотографий. А я -то голову ломала из-за подписи "Мария Ивановна Туше с родителями. " Вероятно, в более поздние годы подписала дочь этой супружеской пары. А Мария Ивановна, вероятно, гувернантка, или что-то в этом роде. А вот "из дома Астрова" - это уже интересно! Фотографии от одного и того же продавца, что и Астровы-Мусорины. И вполне могут быть из одного источника. Тогда вероятнее всего, что это из архива именно Астровых, т.к. от Мусориных дарственные надписи. И на фото с Марией Туше, вполне возможно, что семейство одного из Астровых. Чьим потомкам удалось выжить в этой мясорубке.

Вот фоточки, прилегающие у продавца к Астровым-Мусориным-Туше посмотреть бы, вдруг есть за что зацепиться?

И что за удивительная надпись на мужском фото?

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

23.08.2025, 0:05

Dododo написал:[q] 9091

Тугаринов И.В. — на память Л.Н. Чернову 1878 фотография Шерер Набгольц и ко, Москва

тут[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5372555.htm#pp5372555

Иванов Васильевичей Тугариновых нашлось несколько.

Первый Иван Васильевич Тугаринов (1830-1890) Это наш. В 1878 году ему 48 лет.

Вѣдомость учиненная Города Дмитрова Церкви Святаго Пророка Иліи на 1830 годъ

25 апреля 1830 года у Купецкаго сына Василья Иванова Тугаринова родились два сына, Романъ и Iоаннъ Крещены 26 дня. Воспріемниками были Купецъ Иванъ Ивановъ Тугариновъ, и купецкій сынъ Василій Ивановъ Толчёновъ.

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1531, стр. 64

Вѣдомость Учиненная Города Дмитрева церкви Святаго Пророка Иліи въ1847 году.

Василій Ивановъ Тугариновъ 49 лет; Жена Ево Татіана Афанасьева 46 лет; Дѣти ихъ: Сусанна 20 лет, Африканъ 16лет Романъ и Иванъ близнецы по 15 лет; 27. у Василья братъ Алексей 27 лет; Мать ихъ Вдова Настасья Васильева 70 лет

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №726, стр. 461

Метрическая кгига данная из Московской Духовной Консисторіи въ Ильинскую города Дмитрова Церковь на 1890 годъ

5 марта скончался, 8 марта 1890 года погребён Дмитровскій Потомственный Почетный Гражданинъ Иванъ Васильевъ Тугариновъ 60 лет Отъ воспаленія легкихъ

Второй Иван Васильевич Тугаринов (1867-?) В 1878 году он ещё в салочки играл.

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2124, стр. 209

Московской Духовной Консисторіи Покровская, села Андреевскаго, церковь Дмитровскаго уѣзда на 1891 годъ.

7 января 1891 года Дмитровскій мѣщанинъ Иванъ Васильевъ Тугариновъ, православнаго исповѣданія, первымъ бракомъ 24 лет

и Дочь дворянина унтер-офицера Іосифа Антонова Шмирицъ Клавдія Іосифова православнаго исповѣданія, первымъ бракомъ 26 лет

Поручители:

По женихѣ : Дмитровскій мѣщанинъ Николай Васильевъ Тугариновъ, Московскій мѣщанинъ Семеновской слободы Димитрій Кирилловъ Розановъ.

По невѣстѣ : сынъ дворянина Всеволодъ Іосифовъ Шмирицъ, Владимірской губерніи, Гавриловскаго посада мѣщанинъ Илія Алексѣевъ Недошивинъ.

А вообще, Тугариновы - купцы и мещане из Дмитрова и уезда. В ЦГА записей по ним много. К Москве Тугариновы имели непосредственное отношение. В 1840 году на одном венчании в Москве поручителем значится "Дмитровскій 2- й гильдіи купецъ Иванъ Ивановъ Тугариновъ, живущій рогожской части 4- го квартала въ домѣ Купцовъ Тугариновыхъ." Это дед и крёстный нашего Ивана Васильевича

Да вот ещё

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №597, стр. 14

В поданном Сентября 6 числа, 1789 года реестре города Дмитрова церкви Святаго пророка Иліи нашёлся ещё один Иванъ Васильевъ сынъ Тугариновъ 35 лет с семейством

А вообще на форуме ВГД целая тема по Тугариновым имеется https://forum.vgd.ru/3888/1280...iew&o= - "Тугариновы. Мои жемчужины и загадки. Мои предки-купцы Тугариновы из города Дмитрова"

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

21.08.2025, 16:13

Omega написал:[q] 9151

Мария Ивановна Туше

ссылка 1

ссылка 2[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5403525.htm#pp5403525

ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №1, дело №813, стр. 130:

Вѣдомость Московской, Срѣтенскаго сорока Трехсвятительской, у Красноя воротъ, церкви Священника Николая Васильева Орловъ съ причтомъ ѡбрѣтающымсѧ при оной церкви въ приходѣ нижеѧвленныхъ чинѡвъ лодѧмъ, со изѧвленіемъ противъ коегѡждо имени ѡ бытіи ихъ въ свѧтꙋю Четыредесѧтницꙋ оу Исповѣди и Свѧтыхъ таинъ причастіѧ, и ктожъ исповѣдалсѧ токмѡ, а не причастилсѧ, и ктожъ не исповѣдалсѧ. 1875-й годъ

Коллежск. Регистр. дочь дѣвица Марья Иванова Туше 17 лет

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №88, стр. 13

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНСКАЯ НА ГОРОХОВОМ ПОЛЕ за 1863 год

2 июля рождена, 3 июля 1893 года крещена Елизавета. Родители: Отставной Коллежскій Регистраторъ Иванъ Антоновъ Туше и законная его жена Екатерина Николаева Онъ Католическаго, она православнаго вѣроисповѣданія

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

21.08.2025, 11:10

>> Ответ на сообщение пользователя Omega от 20 августа 2025 23:49

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5403257.htm#pp5403257

Продолжение

О Юлии Михайловне Астровой

Воспоминания Николая Ивановича Астрова о смерти братьев в Гражданской войне Сделала выжимки, кому подробности - Источник: https://statehistory.ru/6088/V...koy-voyne/

Мать Елизавета Павловна умерла в детстве Астрова, оставив после себя четырех сыновей. После смерти Елизаветы Павловны, новой матерью детей стала Юлия Михайловна. Она относилась к ним с нежной заботой, и в Гражданской войне разделила их трудную участь.

Советская власть укреплялась все более, «через швейцаров и дворников, через прислугу, через созданные ею органы - уже проникла во все поры жизни большого города и завладела этой жизнью».Оставаться в Москве стало все опаснее для Астрова. Он воспоминал: «Мои братья и мои друзья по общественной работе настаивали на моем отъезде из Москвы. Уж очень ясно было, что мне несдобровать, что большевики должны были меня взять и уничтожить. Мне даны были поручения на Юг, к генералам, начавшим добровольческое движение. А дальше я должен был принять участие в образовании власти (директории) за Волгой». 8 сентября Астров с С. В. Паниной (гражданской женой) уехал из Москвы на Юг. Переехав несколько «границ», они оказались оторванными от Москвы, потеряли регулярную связь с людьми в ней. Астров писал: «Мы уехали. А они, наши друзья, мои братья - остались». «Только в конце декабря 1918 г. получил я от моих братьев письма. Это было все, что я имел от них».

В четырех письмах брата Владимира, написанных «в течение октября и начала декабря 1918 г.», сообщалось о жизненных условиях родственников Астрова в Москве. «Голод, холод, разбойничьи налоги, аресты, которые получили всеми признанное название “заболеваний”, безобразные “преобразования”, национализация всего, за исключением [к тому времени] похоронных бюро - это новые условия, в которых приходиться жить».

Брат Александр в письме от 18 декабря 1918 г. писал: «Так подчас больно сидеть тут и делать то, чего не надо делать». В письме Александр сетовал на то, что «не оказалось никакой возможности выбраться отсюда». Предлагали ему нелегально уехать в Копенгаген, где можно было достать деньги, принадлежавшие Союзу Городов. Саша отказался от этого плана, не желая оставить семью на произвол судьбы»

Старший брат Павел в это время преподавал законоведение и читал лекции в разных учебных заведениях. Павел послал Астрову письмо, в котором с тревогой писал: «Недалеко уже, быть может, - хотя не годом, а годами и десятилетиями надо его измерять - время, когда русский народ может оказаться в положении современного француза или магометанина из Египта, Малой Азии и Палестины, для которых свет Христов <...> перестает быть светом».

С начала 1919 г. Николаю Ивановичу Астрову уже не пришлось писать братьям непосредственно отдельных писем. «То, что нужно было им передать, я писал в виде приписок в наших сообщениях, которые отправлялись зашифрованными в Нац[иональном] Центре, путями и средствами, которые имел Штаб Добр[овольческой] Армии для сношения с Москвой, а также через Шульгинскую “Азбуку” и ее курьеров». Большая ошибка была <...> в том, что в этих “секретных” сообщениях, строго делового характера, вплетались мотивы чисто семейного, иногда интимного характера». В особенности 29 апреля 1919 г. он писал: «Скажите моим, что Володя молодец, доблестно исполняет свой долг. Сейчас он в Грозном». Астров разъяснил: «Эти слова относились к сыну моего брата Александра Ивановича, судьба которого, как увидим дальше, сыграла роковую роль в судьбе моих братьев». «После долгих и мучительных колебаний» Астров решил уведомить брата Александра о судьбе Володи в письме, написанном 7-12 мая 1919 г., что он «умер от сыпного тифа в станице Ищерской, Терской области, где была его батарея». Это стало последним сообщением, написанным Астровым в Москву, «с отступлениями “семейного” характера».

В первых числах сентября 1919+ года полковник Реснянский, начальник контрразведки штаба Вооруженных сил на Юге России, сообщил Астрову, что из Москвы приехал курьер с сообщением, что организация Нац[ионального] Центра в Москве выслежена, и что в Москве произведено много арестов». Через неделю к Астрову начали поступить более точные сведения по радио и через газеты. И наконец, были получены «Известия ВЦИК» от 23 сентября, с полным списком расстрелянных. Астров писал: «Сомнения больше не оставалось, наши друзья и мои два брата погибли. Вместе с братом Владимиром погиб и его сын Борис, юноша только что вступавший в жизнь».

В течение октября-начала ноября 1919 г. Астрову удалось встретить лиц, которые более или менее подробно познакомили его с положением в Москве - сына брата Александра, Дмитрия, пробравшегося через фронт к нему. В ночь с 1 на 2 сентября 1919 г. чекисты явились на квартиру Александра, на Немецкой улице, в дом Карякина. По словам Астрова, 2-го сентября «явились с обыском к брату Владимиру Ивановичу, в Малый Казенный переулок. Володя был предупрежден о возможном обыске и отправился на свою дачу в Подольском уезде. Часть чекистов осталась производить обыск, а часть уехала на автомобиле на дачу за Володей, где его и взяли. Его старший сын Сергей, при появлении чекистов, поехал на дачу предупредить отца, но приехал поздно. Володю уже увезли».

Подвергнута аресту была и мать братьев Астровых. 3-го сентября «был произведен обыск у моей матери, Юлии Михайловны, в ее доме в Большом Казенном переулке. Тогда же была арестована она и второй сын Владимира Ивановича, Борис». Последний был студентом, служащим для поручений при московском окружном артиллерийском управлении. Вслед за строками о Юлии Михайловне и Борисе Астров писал и о старшем брате Павле: «Тогда же явились с обыском к моему старшему брату Павлу Ивановичу, но не застали его дома и оставили засаду. Таким образом, избежать ареста удалось только Павлу Ивановичу с его сыновьями и Сергею Владимировичу, сыну Владимира Ивановича. В семьях же двух братьев остались только их жены, малолетние детишки и две девочки подростки».

В номере «Известий ВЦИК» от 23 сентября 1919 г., в котором был опубликован список расстрелянных лиц по постановлению ВЧК, Александр, Владимир и Борис Астровы были объявлены шпионами Деникина.

Как уже было сказано, мать Астрова Юлия Михайловна была арестована 3 сентября 1919 г. О том, что случилось дальше с ней, изложил Астров. «Видели, как после расстрела Щепкина и моих братьев, вели пешком из Центральной Лубянской тюрьмы в Бутырскую тюрьму арестованных по делу Нац[ионального] Центра. Среди арестованных еле шла Ю. М. Астрова, с чемоданом в руке». В Лубянской тюрьме с ней встретилась Е. И. Гринвальд. Они были водворены в одну и ту же камеру. Астров цитировал ту часть письма Гринвальд, сообщающую о Юлии Михайловне: «Ее арестовали после сыновей. Свыше пяти недель сидела она в М.Ч.К. Неоднократно ее хотели перевести в Бутырки, но в М.Ч.К. оказался друг. Думаю, что она знала кто, намекала, что бывший ваш служащий. Как-то [он] передал газету с официальным сообщением... Она прочла, отложила газету, и с тех пор не читает их больше. Прочла, голова закружилась. Но выдержала, даже не заплакала. Так держится: “Ведь еще есть силы. Если выйдете - скажите, что я сильная, бодрая, что я и на смерть пойду спокойно. Но вот говорят, будто их расстреляли девятнадцать, а всего восемнадцать привезли в морг, быть может один не погиб, быть может - мой...” И в глазах надежда горит.. Через три недели ее освободили». Дальше Гринвальд писала: «Она все время была такая, спокойная, всем услужающая, всех утешающая, обо всех заботящаяся <...> она была сильна, она держалась так, как женщины французской революции, как римлянка».

Астров прокомментировал, что эти строки верно отражают черты Юлии Михайловны, «которая, после смерти нашей матери Елизаветы Павловны, была моральным центром нашей семьи». И добавил: «1 ноября 1919 г. из Москвы, проездом в Польшу, явился ко мне в Ростове инвалид-увечный по поручению мамы Юлии Михайловны, которая просила его разыскать меня и сказать, что от большой семьи скоро ничего не останется: трое убиты, квартиры погибших братьев разорены, семья Владимира Ивановича выгнана из дома, все босы, неодеты, лишились всего».

О дальнейшей судьбе Юлии Михайловны мы знаем, что 16 ноября 1921 г. Астров из Женевы писал А. В. Тырковой в Лондон: «Теперь самое для меня главное: позвольте просить Вашего разрешения выслать Вам некоторое количество денег и просить Вас отправить через Гуверовскую организацию посылку моей матери. Я только что узнал, что она жива и получил несколько отрывочных сведений от своих. Куплю доллары и перешлю Вам их с адресом. Можно?».61 А через два дня Астров писал Тырковой: «Несказанное спасибо Вам за указание возможности оплатить выдачу провизии в Москве и за разрешение просить Вас произвести эту операцию. Посылаю Вам двадцать долларов на два заказа - один для Москвы для моей матери, другой для Петербурга от Софии Владимировны (Паниной ). Оба адреса прилагаются на отдельных записках. Из осторожности не называю имен моей матери, не даю ее адреса, а пользуюсь посредством третьего лица, которое уже уведомлено, кого нужно понимать под именем “Юленька”. Конечно, не могу назвать и себя. Пускай расписку доставят на имя лица, которое Вы укажете. Расписку же г[оспо]жи Ренфельд Вы потом перешлете мне, если этой радости дождусь».

Павел умер через несколько месяцев после расстрелов его братьев. Астров рассказал о последних месяцах Павла: «Ему удалось избегнуть ареста. Оставаться в Москве было невозможно. В его квартире была оставлена засада. Нужно было уходить. И вот он решил подняться всей семьей и пробраться ко мне на юг, как пишет мне его жена Александра Михайловна, “последовать по стопам Мити”, пришедшего ко мне в Ростов». Однако, им «пришлось застрять в скверном городишке». На основании других писем Астров предполагает, что это были Сухиничи, Калужской губернии. Потом он продолжал цитировать письмо жены Павла: «Жизнь была ужасная в смысле материальном и моральном, но покойная. Здесь мы прожили 4 месяца и схоронили Пашу, умершего от сыпного тифа. Он заразился во время поездки в Москву из этого городишка. Сердце не выдержало, и в конце 11-х суток его не стало. Уже в бреду он постоянно читал панихиду, вероятно предчувствуя свой конец. Похоронили его там же».

Астров потерял всех трех братьев в жестокой Гражданской войне. «И так, могила брата Павла в Сухиничах. А братья Александр и Владимир и милый Боря - в общей могиле у Калитниковского кладбища в Москве. Говорили, что на этой общей могиле появились небольшие крестики с обозначением инициалов некоторых из покоящихся там мучеников. На могилу стали приносить украдкой цветы. Ее пока помнят... Таков конец нашей семьи».

НО откуда взялись эти фото и документы, принадлежавшие Юлии Михайловне Астровой? Значит остались какие-то потомки? М.б. можно порыться в лотах продавца ( у меня не получаются такие поиски) - вдруг чего ещё найдётся?

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

21.08.2025, 1:38

>> Ответ на сообщение пользователя Omega от 20 августа 2025 23:49

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5403257.htm#pp5403257

Интересный лот, но в его описании такая мешанина, попробуем разобраться.

Начнём с того, что Мусорин Михаил Андреевич (1788-1855) был не отцом, а прадедом Владимиру Петровичу (1882-?) 1-й сын Михаила – Мусорин Тимофей Михайлович (1815-1894), внук Михаила – Петр Тимофеевич (1843-1910) – купец 2-й гильдии с 1859г., и правнук – Владимир Петрович (1882-?) Купец 2-й гильдии с 1911г.,

2-й сын Михаила – Мусорин Сергей Михайлович (1823-1906) – купец 1-й гильдии с 1868г., а от него внук - Мусорин Николай Сергеевич (1850-1919) купец с 1907г.

Кому интересны подробности - вам сюда: https://forum.vgd.ru/?t=61991

Мусорины были старообрядцами, принадлежавшими к Замоскворецкой общине старообрядцев Белокриницкой иерархии. В декабре 1906 года в Московское губернское правление поступило Прошение разрешить "учреждение настоящей общины, зарегистрировать таковую. В Прошении сообщается о наличии молитвенного дома, который находился «временно в Пятницкой части, 2 участка, по Лужницкой улице, в доме Полежаевой». Также указывается, что в Совет общины были избраны сроком на 3 года «клинский купец Гавриил Васильевич Конюков с назначением его церковным старостою и казначеем по молитвенному дому, московский купеческий сын Николай Сергеевич Мусорин и боровский купеческий сын Георгий Петрович Полежаев, с назначением их попечителями молитвенного дома».

Из документов 1913 и 1916 гг. узнаем, что избранный товарищем председателя Замоскворецкой старообрядческой общины личный почетный гражданин, московский купец Владимир Петрович Мусорин был инженером-механиком и имел звание кандидата коммерции).

Источник: В. Ф. Козлов "Материалы по истории старообрядческих общин, их храмов и моленных в первой трети ХХ в. ..в ЦГАМО (в связи с подготовкой дополненного переиздания книги «Москва старообрядческая»)

На фото:

1. Супруги Мусорины Владимир Петрович и Клара Генриховна (урожденная Гилберт), Бог весть почему превратившаяся в Клару Андреевну

2. Их дети - Витя и Катя Мусорины - - Виктор Владимирович (1905-?) и Екатерина Владимировна (1909-?)

3. Витя и Катя Мусорины в юности. Ну, это явно не 1915-16 годы, скорее 1925-26. Вот последние сведения о Викторе. Мусорин Виктор Владимирович 1905 г.р. Место работы: Лысьвенский металлургический завод № 700, Молотовская область, г. Лысьва Принят на работу в должности инженера 23.08.1941 Уволен в 1942 г. Причина увольнения (призван на фронт и т.п.): самовольное оставление производства

Документальные источники: Сведения предоставлены ООО «ММК-ЛМЗ» https://base.permgaspi.ru/workshop/view?id=17087

4. Катя Мусорина. Фото сделано, судя по штампу на открытке, в 1915 году в городе Пернов (ныне Пярну в Эстонии). И Кате здесь 6 лет.

5. В 1914 году у Мусориных родился ещё один сын - Алексей Мусорин. Родители Инженеръ- Механикъ Владимиръ Петровичъ и жена его Клара Генриховна Мусорины, оба старообрядцы ; проживаютъ въ Москвѣ, Пятницкой части 1 участка по Раушской набережной домъ No6 свой. Восприемник Алексея - старший брат Виктор. ЦГА Москвы, фонд №1472, опись №1, дело №52, стр. 268

А кто же адресат открытки и подаренных фото - Юлия Михайловна Астрова?

Согласно записи в Метрической книге "Москва Сретенский сорок Церковь св. Петра и Павла в Новой Басманной" за 1903 год, где она указана восприемницей, она вдова статского советника. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №789, стр. 499

Овдовела она , видимо, в 1897 году, так как согласно могильной книге для записи вкладовъ за могильныя мѣста по кладбищу Московгскаго Алексѣевскаго дѣвичьяго монастыря, 23 июля 1897 года Получено отъ вдовы Статскаго Совѣтшека Юліи Михайловны Астровой за 1- ю мѣсто для могилы во- 2- й разрядѣ, по Квитанціи за No 31 сто пятьдесятъ рублей. ЦГА Москвы, фонд №1175, опись №1, дело №355, стр. 70

Согласно Брачному обыску "1876 года Августа дватцать седьмаго дня. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА города Москвы, Ивановскаго сорока, Константино-Еленинской, при Константиновскомъ Межевомъ Институтѣ, церк. и Священно-и-церковнослужители производили обыскъ о желающихъ вступить въ бракъ, и оказалось слѣдующее:

1) Женихъ врачь Межеваго Института и Школы Топографовъ Надворный совѣтникъ Иванъ Николаевъ Астровъ. Православнаго вѣроисповѣданія. жительствуетъ въ приходѣ означенной церкви въ домѣ Константиновскаго Можеваго Института.

2) Невѣста дочь Коллежскаго ассесова Юлія Михайлова Полянская Праго вѣроисповѣданія. Жительствовала до нынѣ въ приходѣ сей церкви въ домѣ Института.

3) Возрастъ къ супружеству имѣютъ совершенный, и именно: женихъ тридцати девяти, 39)- лѣтъ, а невѣста дватцати пяти (25) лѣтъ, и оба находятся въ здравомъ умѣ.

4) Родства между ними духовнаго, или плотскаго родства и свойства, возбраняющаго по установленію Св. Церкви бракъ, никакого нѣтъ.

5) Женихъ вдовъ послѣ перваго брака, а невѣста дѣвица.

ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №3, дело №60, стр. 20

А вот это уже интереснее:

Московский врач Иван Николаевич, сын сельского священника Николая Яковлевича, который первоначально имел фамилию Островский, но на экзамене у архиерея за интерес к астрономии был «переименован» в Астрова. Работал в Межевом институте, преподавал в военно-фельдшерской школе. Перая жена Елизавета Павловна была дочерью генерала П. Д. Кобелева. Имели четырёх сыновей - Николай (1868-1934)— русский политический и общественный деятель, кадет. Московский городской голова (1917). В 1918—1919 гг. — член Особого совещания при Добровольческой армии, один из главных политических советников А. И. Деникина. С 1920 находился в эмиграции в Чехословакии. На фото внизу - Лето 1919 года. Таганрог. Заседание Особого совещания при Главкоме ВСЮР. Слева направо: генерал И. П. Романовский, генерал А. И. Деникин, проф. К. Н. Соколов. Стоят — Н. И. Астров, Н. В. Савич ,

Павел (1866 - 1920)— российский юрист, общественный деятель. В 1904 году организовал в своём доме в Москве литературно-философский кружок, в работе которого участвовали А. Белый, Эллис (Л. Л. Кобылинский), Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун, священники К. М. Аггеев и Г. С. Петров и др. Был далёк от политической деятельности. Павлу Ивановичу удалось избежать ареста, и в сентябре 1919 года он вместе с женой и детьми бежал из Москвы. Скончался от сыпного тифа в начале 1920 года

Александр (1872 - 1919) — российский учёный, инженер-гидравлик. Был арестован сотрудниками ВЧК в ночь с 1 на 2 сентября 1919 года по обвинению в участии в деятельности подпольной антибольшевистской организации «Национальный центр». В ночь на 15 сентября 1919 года был расстрелян вместе с другими обвиняемыми по этому делу.

Владимир (? - 1919) Окончил юридический факультет Московского университета; мировой судья в Москве, в 1919 году — инспектор по финансовой части Центрального союза потребителей. Был расстрелян по делу «Национального центра» вместе с сыном Борисом, студентом, служившим для поручений при Московском окружном артиллерийском управлении .

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

18.08.2025, 4:07

Omega написал:[q] 9145

М. Юрьева адресат кум Александр Николаевич Болотов 1901 г. Фотограф Е. Овчаренко, Москва

ссылка[/q]

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p5400865.htm#pp5400865

Вот вам и кумовья;

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2507, стр. 292

26 июня рождена, 20 июля 1895 года крещена Нина

Родители:

Капитанъ пятаго Артиллерійскаго Мортирнаго полка Николай Александровичъ Юрьевъ и законная жена его Марія Николаевна оба православнаго исповѣданія

Восприемники:

Полковникъ Александръ Николаевичъ Болотовъ и дочь Коллежскаго Совѣтника Анна Николаевна Овсянникова. Колежскій Совѣтникъ Николай Димитріевичъ Овсянниковъ и жена Коллежскаго Совѣтника Евгенія Петровна Овсянникова.

Болотов Александр Николаевич Даты жизни: 27.02.1836 -