Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

30 марта 2020 21:51 Соликамская звонница. Соборная колокольня в Соликамске — памятник архитектуры начала XVIII века, расположенный в историческом центре Соликамска. Адрес — Набережная улица, 92. Памятник архитектуры федерального значения Соборная колокольня в Соликамске — памятник архитектуры начала XVIII века, расположенный в историческом центре Соликамска. Адрес — Набережная улица, 92. Памятник архитектуры федерального значения

Отдельно стоящая башня, построенная в 1713 году в историческом центре города, использовалась как колокольня Спасо-Троицкого собора. Высота башни от основания до креста 60 метров. Возвышаясь над долиной реки Усолки, она служит важной доминантой, до сих пор определяя архитектурный облик города. Башня имеет значительный наклон от вертикали, заметный даже на глаз. Башня не имеет аналогов в русской архитектуре.

Строительство звонницы, начавшееся 28 сентября 1713 года,из-за непогоды, а потом, как у нас обычно бывает, нежданно нагрянувшей зимы, к Рождеству встало окончательно. По весне, когда выяснилось, что колокольню «повело», пока судилирядили, кто виноват и за государевы денежки ответ держать будет, ещё немало времени ушло. У мастеровых-то другого выбора, как достраивать звонницу «под градусом», и не было: деньги-то государевы уже потрачены, а кому за них охота ответ держать в Семеновском приказе?! А спросить есть кому: в том же, 1713 году, по указу Великого Государя прибыл в Соликамск фискал Максим Бобров.Этот «ревизор» — не чета гоголевскому самозванцу: ведет тайный надсмотр над всеми делами и даже воеводой, является негласным правителем города и уезда. При таком-то «недреманом оке государеве» не построить колокольню — приговор себе подписать! Добровольцев на дыбу не нашлось, вот и пришлось ставить звонницу с «поклоном». Не остановил строительство даже подписанный 20 октября 1714 года Петром I указ о запрещении каменного строительства по всей России и о возведении в новой столице исключительно каменных «образцовых домов».Камень и каменщики нужны для новой столицы — Петербурга. Нарушители царской воли строго караются, но на соликамскую колокольню Петровский запрет не распространяется в виду особого отношения. Вот так: на на западе только-только начинает обретать свои очертания новая столица России, а ее соляная столица переживает бурный расцвет.  …Первое, что бросается в глаза, если смотреть на соликамскую звонницу с Воскресенской площади, — сходство со знаменитой Пизанской башней, строительство которой было начато в 1173 году. К слову сказать, апологетам пифагорейцев и нумерологии, показалась бы весьма интересной и значимой такая перекличка цифр: 1173 и 1713. Возможно, и здесь скрыты от поверхностного взгляда тайные коды провидения. На этом, пожалуй, сходство двух «высоток» и заканчивается. В отличии от итальянской родственницы, которая на протяжении нескольких веков ежегодно наклонялась более чем на миллиметр, угол соликамской башни остается неизменным вот уже много десятилетий.Но и от стоящей криво башни может быть толк. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

5 апреля 2020 19:21 5 апреля 2020 19:23 Коварство и любовь. Соликамск второй половины XVIII века. Тогда соликамская колокольня стала свидетельницей не только любовных драм и человеческих трагедий. Посчастливилось ей увидеть и другую историю. Такие в сказках всегда случаются, а в жизни выпадают как негаданное чудо, может, раз в сто лет, а то и в двести. Кому на радость — большинству на зависть.  Вот и у нас местный промышленник Алексей Турчанинов, выкарабкавшийся с самых низов до высокого положения в столичном обществе,овдовев на склоне лет, полюбил свою крепостную Филанцету Сушину, да мало того, захотел её в жены взять. Как часто и бывает, всё само собой и уладилось. Любовь, счастливый брак, восемь детей, столица, признание заслуг, богатство… Что ещё нужно мужчине, чтобы встретить старость?! В Северной Пальмире 21 марта 1787 года Турчанинов и умер, и был похоронен с большими почестями в Александро-Невской лавре.А Филанцета Степановна вместе с детьми вернулась в Соликамск, где ей предстояло наблюдать раздробление родственниками империи Турчанинова, поскольку покойный не оставил завещания «как о детях, так и о имении своем». А империя была немаленькой: Сысертский, Полевской, Северский и Троицкий заводы, соляные промыслы, дома, а также имения в Пермском, Владимирском, Костромском, Нижегородском, Пензенском,Тамбовском и Уфимском наместничествах. И как только дело дошло до дележа, семейная идиллия и любовь в роду Турчаниновых закончилась. До дня своей смерти, — 6 февраля 1822 года,Филанцета Степановна с переменным успехом вела борьбу за наследство мужа. И бороться ей довелось против своих детей. Уже на следующий год вдова предприняла попытку передела собственности, просившая петербургскую опеку позволить ей скупить у своих малолетних детей части в заводах на том основании, что «они содержать и управлять оные не в состоянии». Дело почти выгорело, но тут выяснились некоторые обстоятельства сделки, которые совсем не красили любящую мать, и опека отказала Филанцете Турчаниновой в просьбе. А когда детки подросли, то дочь Наталья, к тому времени уже не Турчанинова, а, по покойному мужу, Колтовская, фаворитка императора Павла (поговаривали, что сын её, — Павел Соломирский очень уж походит на императора) и первого министра юстиции, а по совместительству придворного поэта Гавриила Державина, показала маменьке коготки.  Некрасивая и долгая, надо сказать вышла история. Не как в сказке, как в жизни часто бывает. И даже то, что один из сыновей Турчанинова, — Александр пошел по стопам отца, женившись на дочери крепостного приказчика Сысертских заводов Филадельфия Дьячкова, Александре, уже не способно вернуть налета романтики и светлых чувств семейной легенде. Да и автор уральских сказов Павел Бажов свою руку к имиджу этого из рода Турчаниновых приложил, представив в своих сочинениях «молодого барина» не в лучшем свете.

Описание "молодого барина" у Бажова достаточно лапидарно - и, в определенной степени, оскорбительно с самого начала. Мотоватый блондин с "раскосыми глазами и ушами пенечками" (долго искал картинку - как могут выглядеть "уши пенечками" и не нашел ничего лучше этого гриба. Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, - как говорится, ни росту, ни голосу, - так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Хотя такая краткая характеристика и "задает" определенную мифологическую роль "молодого барина" - я, все же, попытался понять - кто же был наследником А.Ф.Турчанинова на самом деле.По данным ВГД (Всероссийского Генеалогического Древа) у А.Ф.Турчанинова было 3 сына: Алексей Алексеевич,1766 г.р., коллежский асессор. Жена: Ольга Кирилловна Томашева. Проживал в с.Сергиевское Пензенской губернии. Пётр Алексеевич, 1767 г.р., старший адьютант штаба П.С.Потёмкина, позже обер-кригс комиссар, член-корресподент Казанского Университета. Александр Алексеевич, 1771 г.р., корнет лейб-гвардии Конного полка, позже полковник. Проживал в своём имении в г.Горбатов Нижегородской губернии. 2-я жена: Александра Филадельфовна, урождённая Дьячкова. Рассказывая историю приезда "молодого барина" на завод Бажов пишет: Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел **** хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила - взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал.Несмотря на то, что история Пароти выглядит правдоподобно - в ней есть одна и большая "натяжка" - у "комплекса" Сысертских заводов (включавших Полевской завод) после смерти А.Ф.Турчанинова не могло быть "полного хозяина". Фактическая история этого наследования очень подробно разобрана в статье Е.Г.Неклюдова Сысертские заводы наследников А.Ф. Турчанинова в конце XVIII — середине XIX в.: модель «конфликтного владения». Он, в частности, пишет:

Проблемы, которые сопутствовали дальнейшей истории этого округа, начались сразу после того как 21 марта 1787 г. Алексей Федорович (13 ноября 1783 г. получивший дворянский диплом) скончался в своем петербургском доме.

Как сообщала его вдова Филанцета Степановна (его вторая жена), Алексей Федорович не оставил завещания "как о детях, так и о имении своем". В такой ситуации раздел наследства должен был осуществиться в законном порядке между всеми его наследниками.

Кроме вдовы ими были признаны три сына – коллежский асессор Алексей (тогда ему исполнился 21 год), старший адъютант штаба генерал-поручика П.С.Потемкина Петр (20 лет), корнет лейб-гвардии конного полка Александр (16) и пять дочерей – Екатерина (17), Наталья (14), Елизавета (13), Надежда (12) и Анна (7).

Оно делилось на 14 частей, 2 из которых, как полагалось по закону, получила мать, по 2 1/3 части достались каждому из сыновей и по 1 – дочерям. В каждую из частей входили и вотчинные имения, и заводы. Но, если первые действительно были разделены между наследниками по количеству крепостных душ, то заводы, как "нераздробимое владение", остались в общей собственности всех участников, каждый из которых считался владельцем отошедшей ему доли.

В дальнейшем именно это имение стало ареной борьбы родственников – совладельцев за право владения и управления заводами.Таким образом, Сысертские заводы стали "совместной собственностью" семьи Турчаниновых. Как выяснилось позже, главными "управляющими" заводов оказались вовсе не мужчины, а женщины - вдова Филанцета Степановна и Наталья Алексеевна Турчанинова-Колтовская - которой в момент смерти отца было всего 14 лет.Постепенно сложились две враждующие между собой партии: одна группировалась вокруг Филанцеты Степановны, другая – вокруг Натальи Алексеевны, в 1789 г. вышедшей замуж за обер-бергмейстера Николая Тимофеевича Колтовского. По доверенности жены Колтовский управлял ее имением до 1794 г.(даты ее совершеннолетия, ей исполнился 21 год).

В 1796 г. попечителем завода (от имени Натальи Алексеевны) был выбран бригадир Русаков, а позже энергичной заводовладелице, возможно ставшей фавориткой императора Павла, покровительствовал президент Коммерц-коллегии и первый министр юстиции - знаменитый поэт Г.Р.Державин.Кстати, Филанцета Степановна, вступив в права наследства, обходилась с малахитом довольно грубо.Есть свидетельства о том, что она, приехав в Полевской, приказала отправить в медеплавильную печь несколько подготовленных для отправки в Санкт-Петербург в качестве подарков больших малахитовых столешниц - только для того, чтобы не тратиться на их пересылку.

...мать на первых порах действовала успешнее дочери. Она перекупила часть Петра Алексеевича, а Алексей Алексеевич доверил матери управлять его долей наследства. Так же как старший брат поступили дослужившийся до звания полковника Александр Алексеевич (а после его смерти в 1796 г. его наследники – вдова Александра Филадельфовна, дочь крепостного приказчика Сысертских заводов Дьячкова, с малолетним сыном Александром) и Анна Алексеевна (вышедшая замуж за генерал-майора, позже генерал-лейтенанта Николая Зубова), удвоившая свою долю участия, купив часть сестры Е.А.Кокошкиной.

Безоблачной сказкой любовь бывает редко. Алексей Турчанинов со своей Филанцетой и по тем-то временам случай исключительный. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

12 апреля 2020 14:31 19 мая 2020 14:00 1837год. То самое время, когда за любовь и честь стрелялись, в Санкт-Петербурге на дуэли убит Александр Сергеевич Пушкин. Но,признаться, это трагическое известие в Соликамске вызвало куда меньший интерес, чем развернувшаяся в этом же году реконструкция Соборной колокольни. После начатых семью годами ранее торговых рядов, столь крупного строительства в Соликамске более не случалось. Только самые преданные поклонники творчества поэта, а такие в Соликамске, безусловно, были, припомнили городскую легенду, как в начале XVIII столетия через Соликамск проезжал прадед великого Пушкина — Ибрагим Ганнибал…  «Тогда, — с грустью вздыхали они, — народ за «арапом Петра Великого» толпами ходил. А его великого правнука убили — и молчок». Одним словом: «Погиб поэт — невольник чести…»! О, цивилизация, куда ты катишься! Зато, весь город живо следит за ходом работ на колокольне. Некоторые зеваки пребывают в наблюдениях целыми днями.  …И вот, маковка заменена на деревянный шпиль, который увеличил «рост» колокольни до шестидесяти с лишком метров. А когда в 1848 году церковный староста Семен Патрушев за свой счёт организовал раскраску

колокольни по прежнему образцу «чрезвычайно пестро, красками голубою,зеленою и красною», главное стало очевидно всем и издалека. В этой, казалось бы, совершенно рядовой перестройке пусть и самого высокого здания уездного городка, к тому времени уже утратившего былую славу и величие,четко проявилась претензия Соли Камской на былую «столичность». "Поморский город Соликамск". Группа авторов(руководитель проекта — Олег Опутин) ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

192856qgw Сообщений: 111 На сайте с 2020 г. Рейтинг: 71 | Наверх ##

13 апреля 2020 19:23 Добрый день, уважаемые форумчане!

В ПЕРМСКОЙ ЛЕТОПИСИ В.Н.Шишонко третий период 1645-1676г, упоминается воевода Михаил Голенищев, 1661г упоминается воевода Чердынский и Соликамский Михаил Отеианович Голенищев.

Интересно это один и тот же Голенищев или разные?

Прошу владеющих информацией , поделитесь. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

4 мая 2020 15:10 192856qgw написал: [q]

В ПЕРМСКОЙ ЛЕТОПИСИ В.Н.Шишонко третий период 1645-1676г, упоминается воевода Михаил Голенищев, 1661г упоминается воевода Чердынский и Соликамский Михаил Отеианович Голенищев.

Интересно это один и тот же Голенищев или разные?[/q]

А может быть Вы просто неверно прочитали,перепутав буквы. Где Вы видели отчество Оте ианович?  - Степанович.Голенищев-Кутузов Михаил Степанович (1658,1662) моск.дворянинн., воевода <в Перми Великой, в Чердыне и у Соли Камской> в 1662-1663 гг. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

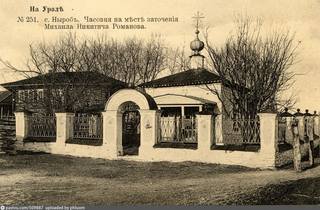

4 мая 2020 15:55 Прикамье — роковая земля для Романовых. Предвестник династии — боярин Михаил Никитич Романов принял смерть в Ныробе. И последние её представители были убиты в Пермской губернии, включавшей в ту пору большую часть территорий современных Пермского края, Свердловской области, И последние её представители были убиты в Пермской губернии, включавшей в ту пору большую часть территорий современных Пермского края, Свердловской области,

части Кировской, Курганской, Оренбургской областей, Башкирии.

В 1918 году в Екатеринбурге расстреляна царская семья; в Алапаевске — члены дома

Романовых и близкие к ним люди; в окрестностях Перми чекистами убит Великий князь

Михаил Александрович,– де факто — последний император России, поскольку в его

пользу после Февральской революции 1917года отрекся Николай II. Михаил Никитич Романов Михаил Никитич Романов был третьим сыном в семье боярина Никиты Романовича Юрьева( в схиме Нифонта), брата первой жены царя Иоанна Васильевича Грозного-Анастасии Романовой, храброго воеводы и народного печальника, который заслужил любовь русских людей за дело собирания и укрепления Руси. С детства Михаил Никитич выделялся доброжелательным нравом и красивым, поистине богатырским телосложением. Продолжая традицию своего рода, Михаил Никитич Романов поступил на службу к Государю и в 1598 году ему был пожалован чин окольничего( чин ниже боярского). Вступивший в 1598 году на царский престол Борис Годунов поначалу с почтением относился к детям Никиты Романовича, тем более, что тот на смертном одре именно ему поручил заботу о своих детях, и Годунов дал «клятву» к «великому боярину иметь о его чадех соблюдение». Но со временем, видимо, из-за опасений политического усиления Романовых, его отношение к ним изменилось. Дело в том, что дети Никиты Романовича—Феодор, Александр, Михаил, Иван и Василий по крови были ближайшими родственниками умершего царя Феодора—их тетка Анастасия была матерью Феодора, т.е. сами они были двоюродными братьями царя и, формально, имели больше прав на престол, чем Б. Ф. Годунов.

Со временем усилились их родственные связи и позиции в Боярской Думе. Но осенью 1600 г. противникам Романовых с помощью ложного доноса подкупленного казначея А. Н. Романова удалось обвинить Александра Никитича и его братьев в умысле отравить царя.

Доносчик Бартеньев, прежде чем написать донос, подложил в подклет, где хранится господская казна, мешочки с особыми кореньями, обычно используемыми при колдовстве и для изготовления ядов. Они были найдены, а братья Романовы были обвинены боярами в колдовстве, всяческих злых умыслах, в желании извести царя Бориса и самим занять трон.

Их отправили в тюрьму. А вслед за ними туда же отправили и их родственников.

Через несколько месяцев в июне 1601 года был оглашен Боярский приговор, согласно которому братья Романовы объявлялись государственными преступниками, лишались всех званий, имущества и сурово наказывались вместе с членами семей и родственниками.

Все пять братьев были сосланы в отдаленные места, и трое из них умерли в течении года из-за тяжелейших условий содержания( это при том, что официально ещё не истек пятилетний срок обещания никого не казнить, данного царем Борисом при венчании на царство).

Иван был временно разбит параличом, но остался жив и лишь старший из братьев—Феодор Никитич, постриженный в монахи, чтобы никогда не иметь возможности занять престол, будучи в монастыре, избежал тягот сурового заточения. Михаил Никитич был отправлен в Пермь великую. Михаил Никитич был отправлен в Пермь великую. Его тюрьмой стала деревенька Ныробка, которая была крайним северным русским селением Перми Великой и в то время состояла из 6 деревянных изб. Там Михаил Никитич прожил почти целый год в сырой, холодной, смрадной яме, без возможности двигаться. Для воздуха и подачи пищи оставили отверстие в 20 сантиметров. К столбу приковали боярина за пояс, за ноги и за руки. в тяжелых кандалах, вес которых достигал трех пудов(50 кг).  Пища его была—хлеб и вода, да и то его паёк всё время урезали и, наконец, к лету начали давать по ломтю хлеба через 2 дня. Воеводе Тушину дан был приказ: чем быстрее Романов в яме умрет, тем быстрее тот вернется в Москву. Поэтому стражи сначала его кормили – из сострадания, чувства жалости, а потом, когда началась зима, они сами стали мерзнуть, живя в ветхих, прогнивших крестьянских избах. От холода не помогали даже крепкие спиртные напитки, которые московский воевода со своими солдатами покупали у крестьян.

Однажды Тушин, придя к бражнику крестьянину, сетовал: что такое – мы уже не кормим его два месяца, а он все живет и живет. После чего этот бражник предал всех жителей Ныроба. Он сказал, что Михаила Никитича Романова подкармливают крестьянские ребятишки, которые бегают и бросают в яму хлеб, пеканы, налив молока и залепив с одной стороны мякишем. Тушин спрятался за пригорок и, видя, что дети выбегают и направляются к яме, он стал внимательно наблюдать за ними. Дети, играя вокруг ямы, начали бросать в яму кусочки хлеба, пеканы. Он выскочил из своего укрытия, подбежал, схватил ребят за шиворот, привел к родителям и сказал, что их дети помогают государственному преступнику. «Откуда у вас было это повеление? Из Москвы?» – допытывался Тушин. «Нет, это дети сами, просто из чувства сострадания к узнику», ¬¬– отвечали родители. Команда Тушина, не поверив этому, отправила этих коренных жителей Ныроба в Казань на дыбу, чтобы выпытать, кто и откуда приказал им давать пищу Михаилу Романову для продления жизни.

Через три года ныробчане вернулись. Но не все: одного на дыбе забили насмерть, трое остальных пришли нравственными и физическими калеками… Потом, когда Михаил Федорович Романов узнал эту историю о помощи местных жителей Михаилу Никитичу, он издал указ о том, что ныробские крестьяне в знак благодарности за помощь его дяде, Михаилу Никитичу Романову, за поддержание его жизни, освобождаются от земельного налога пожизненно. Но потом пришли другие цари, и Екатерина II отменила этот указ.Проживя в таких условиях почти год, он умер, причем есть версия, что был удушен охраной. "Когда ребятишки перестали помогать Михаилу Никитичу, он все-таки продолжал жить: этому способствовал его богатырский организм, молодость. После очередной попойки нерадивые московские воеводы решили: да сколько мы можем здесь находиться?! Они гурьбой подошли к яме, разбросали бревна, и сам Тушин спрыгнул в эту яму. Через несколько минут он вылез из ямы весь раскрасневшийся, запыхавшийся, и объявил, что боярин скончался".  В честь страданий Михаила Никитича Романова эта яма здесь до сих пор существует. Она находится посреди поселка Старый Ныроб. В 1606 г. уже после смерти Бориса Годунова, когда тело Михаила Никитича было вырыто для перенесения его в Москву, по свидетельству церковной летописи, «в пятый год после его кончины взято оно ничем невредимо, только от руки, от перста едино некоторую часть земля отъяла». Михаил Никитич был похоронен в Новоспасском монастыре, 18 марта (старого стиля) 1606 года.  На месте могилы Михаила Никитича Романова построили храм Николая Чудотворца. Три раза его строили, и все три раза он горел. Потом решили, что Бог подает знак, что строить там деревянный храм уже не нужно. Тогда в 1705 году возвели это величественное здание.

Виртуальное путешествие - Ныроб.https://www.sites.google.com/s...ic-romanovНыробский узник: Михаил Никитич Романов.Из рассказ иеромонаха Варсонофия.https://orthodox-magazine.ru/articles/at680 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

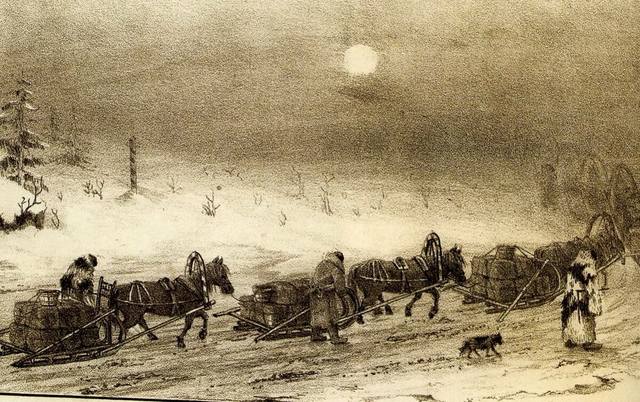

14 мая 2020 14:37 17 век - золотой век Соли Камской. Пик которого наступил после 1636 года, когда сюда из Чердыни переведено административное управление Перми Великой. Соликамск отныне — не только главная солонка державы, но и столица всего Урала. За год через город Бабиновским трактом проходит несколько тысяч человек. Часть из тех, кто проходит, оседают в Соликамске и его уезде на жительство. За счёт иных город прирастает ремеслом и капиталами.Отметившись и сбив для безопасности караваны возов в тридцать-сорок, купцы и «гулящие люди» отправляются из Соли Камской. Обозы по Государевой дорогой идут нескончаемым потоком.  Новая дорога в Сибирь непроста: она змеёй извивается между скалами, то поднимается к небесам,то круто, почти проваливаясь, сбегает по склонам седого Урала. Ямщики, чтобы при спуске тяжело груженые сани не покалечили лошадей, выпрягают их, а сами сани, чтобы те скользили медленнее, обвязывают ветками. Об этой, одной из двух исконно русских бед, зримо проявившихся на Бабиновском тракте, Москва пеняет в грамоте сидящим в Чердыни воеводам. Нежелание местных властей в ту пору приводить в порядок новую дорогу можно объяснить просто. Во-первых, на Руси царит Смута и московским властям просто не до соликамских дел — со своими бы разобрать. Поэтому вовсе неудивительно, что в ту пору в Чердынь назначены сразу два воеводы — Василий Головин и Иван Воейков. Видимо, чтобы и за хозяйством государевым, расширившимся благодаря открытию Бабинова до Верхотурья, глядели да друг за дружкой при этом присматривали. Правят воеводы, как могут, поскольку много сил отнимает присмотр за «напарником»: не «подсидел» бы да не донёс. Тут о себе, любимом, некогда позаботиться, не то что, о какой-то там дороге.  Здесь и возникает «во-вторых». Здесь и возникает «во-вторых». Воеводы, промышляющие «кормлением», прекрасно понимают, что новый, мимо Чердыни путь в Сибирь,приведёт столицу Перми Великой к экономическому упадку. А значит, неминуемо пострадают и доходы воеводы. Но, видимо, чердынские правители недооценили значение нового тракта для Москвы, поскольку двоевластие вскоре закончилось. Назначенный на их место Григорий Иевлев (Гиневлев) первым делом исполняет повеление царя — посылает с Бабиновым на ремонт нового тракта двух целовальников и посошных людей. А вскоре в безлюдной тайге, которую новый тракт рассёк надвое, появились «ямы», населенные обслуживающим дорогу людом. В грамоте 1606 года об открытии Соликамского яма указывается, что великопермцы ежегодно должны поставлять для его содержания до пяти тысяч подвод. Для решения проблемы с ямщиками в том же году в Соликамск с Вятки переселили сорок пять семей. Народец стал оседать вдоль дороги и по доброй воле. В основном это люди, бежавшие от Смуты. Словно грибы, прорастают на расстоянии дневного перехода деревни, раскорчевываются вкруг них площади под огороды и пашни, строятся постоялые дворы и церкви. К 1665 году по дороге от Соли Камской до Верхотурья уже стоит 33 двора оброчных крестьян.В 1624 году, отмечает Верхотурская летопись, через Соликамск проследовали 2022 человека, в 1626 году — 2500,в 1627 — 2370, в 1631 году — 3250 человек. Разумеется, речь идёт только о мужчинах трудоспособного возраста — женщины и дети учёту в те годы не подлежат. Поток переселенцев за Камень на протяжении всего XVII столетия не спадает: в 1670 году проследовали 2051 человек, в 1692 год — 2496 человек. "Путешественник должен положить на лошадей свой багаж и свой провиант и так мала и

узка пробитая здесь дорога; поэтому через леса могут проехать только одни сани, так что когда сани встречаются с другими,сильнейший опрокидывает сани на бок, лошадей же толкают в снег,так что видны только их головы. Тогда проезжают мимо, после чего опрокинутые бывают принуждены с большим трудом извлечь из снега опять на дорогу их лошадей и сани».Эбергард Избрант Идес,«Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)». Открытие Артемия Бабинова оставило яркий след и в облике промыслового Соликамска, превратив его и в город купеческий, город, где вращаются большие капиталы. Дорога не только обогатила город, по ней следовала в Сибирь и строительная традиция зодчих Великого Устюга, Каргополя и Тотьмы. Следовала, оставив на многие века свой отпечаток на лике города. Бабиновская дорога - наши дни. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

15 мая 2020 19:40 В начале 19 века Соликамская колокольня превращается в пожарную каланчу.  Для превращения колокольни в пожарную каланчу были все основания: только с 1581-го по 1806 год, по летописям, Соликамск от набегов ли язычников, или умысла «злонамеренного зажигателя», или актуального и на сегодня неосторожного обращения с огнем, город горел не менее девятнадцати раз.23 июля 1743 года на фабрике медной посуды, только что выстроенной в усадьбе самого богатого горожанина Алексея Турчанинова, вспыхнул пожар. Солепромышленника, его жену, дворовых и фабричных людей спасло чудо. Вместе с фабрикой сгорело около семисот домов, почти все варницы и церкви Соликамска. Пламя было такой силы, что на колокольнях приходских церквей колокола расплавились. От всего города уцелело лишь три церкви — Богоявленская, Преображения и Введения — да домов двадцать. Невероятное количество пожаров и их частота поражают воображение. Кажется, они приходили в город с постоянством неведомо кем установленного цикла: почти пятое время года. И точно как после зимнего умирания положено возрождение весны, после очередного пожара Соликамску положено воскреснуть и доказать право на своё существование. Пожар, уподобляясь геенне огненной, пожирает дома, храмы, амбары, солеварни словно в наказание за все явные и неведомые грехи. Но огонь не только испытание, но и милость: знак избранничества и высшего присутствия, открывающий обитателям Соли Камской после каждого своего набега уникальную возможность, пусть не по своей воле, начать обустраивать своё бытие с чистого листа.  Сегодня, глядя на звонницу, можно только представить, насколько пожары потрясали и сознание соликамцев: дымы и языки пламени, «прежде расписанные ярко, в восточном стиле», на столетия вперед оказались запечатлены в её декоре . Само рождение колокольни связано с огнём. Огонь — источник разрушения, огонь — причина обновления, его лики всегда будут вызывать священный трепет — и ужаса и восторга! Что же давало соликамцам поддержку, где брали они силы продолжать свою жизнь? Как указывает в своей летописи протоиерей А.Луканин,«соляные промыслы, бывшие тогда в полном развитии, обогащали жителей и доставляли средства поправляться после таких огромных потерь». Поистине неисчерпаемые запасы природы в согласии с высшими силами оберегали и хранили город от гибели.

Книга "Поморский город Соликамск"(Со своей колокольни).

Редкол.: Баньковский Л.В. и др. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

| septimus

Сообщений: 1531

На сайте с 2012 г.

Рейтинг: 8173

| Наверх ##

15 мая 2020 22:43 15 мая 2020 22:48 Tina1960 написал: [q] Дом Н.М. Ксенофонтова некоторое время пустовал, а затем его поделили на квартиры и заселили. В 1956 году, при его сносе, под половицей, был найден клад столового серебра, поступивший на хранение в музей.[/q]

http://museum.ru/M788item* отслеживаю судьбу и структуру клада Нарышкиных в СПБ в небольшой своей теме тут, так что этот клад также заинтересовал

| | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3704 | Наверх ##

16 мая 2020 10:08 septimus

Спасибо за ссылку!Очень интересно! ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

|