Полуостров сокровищ

Лазарет смерти

9 мая 2023

https://dzen.ru/a/ZFisgaf2vj3h3hi0В октябре 1941 года фашисты планировали взять город за пять дней, однако противостояние затянулось. Только после 250 дней обороны и боев врагу все же удалось прорваться и оттеснить защитников города к последнему оборонительному рубежу. Конечным плацдармом отступающей Советской армии оказались Херсонесский полуостров и 35-я береговая батарея. В последние июньские дни обороны Севастополя в помещениях и потернах батареи размещалось более 2 000 офицеров, вызванных адмиралом Филиппом Октябрьским с фронта для их возможной эвакуации. Еще 350 человек личного состава батареи и около 200 раненых.

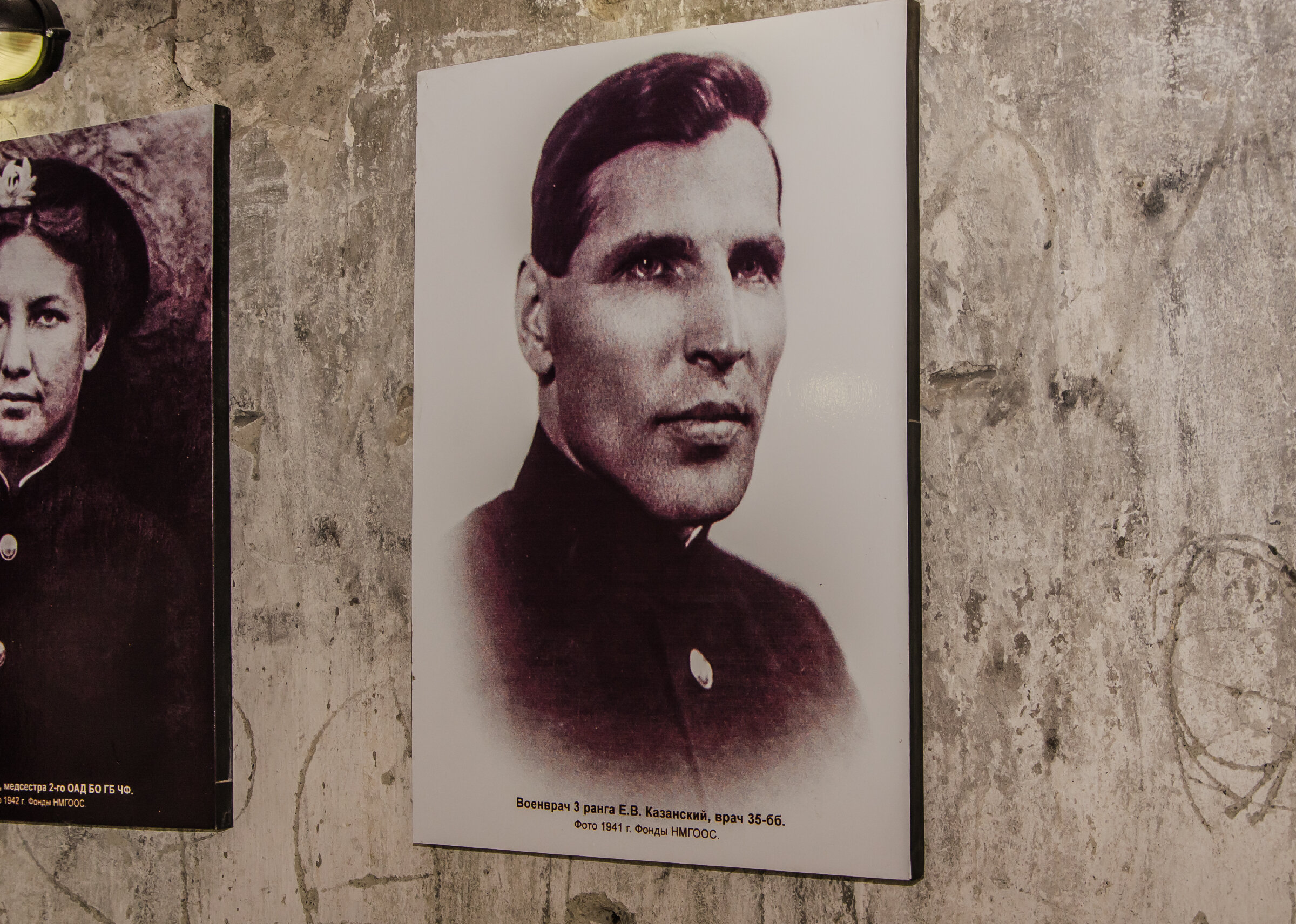

Организация врачебной помощи для штатных «батарейцев» осуществлялась начальником медчасти 35-й береговой батареи военврачом 3-го ранга Евгением Казанским. Евгений Владимирович был человеком чести, обладал мужественным и волевым характером. В последние дни обороны, когда в казематах батареи раненых оказалось в разы больше, чем было предусмотрено для штатного состава, он предложил приспособить для лазарета подземное фильтровентиляционное помещение. Удалив из него все агрегаты, доктор разместил там металлические койки для тяжелораненых.

Площадь самого лазарета батареи составляла всего 35 кв. метров. Небольшой зал разделили на три части: приемное отделение, реанимацию, состоящую из двух коек, а также операционную, где располагались два стола и шкафчик с инструментами. Поступавшие в те дни раненые плотно занимали все что возможно: вспомогательные помещения, боевые посты, кубрики и даже потерны. Их обслуживало всего 8 человек медперсонала. Позже к ним присоединились врачи Приморской армии. Рядом с опытными хирургами помощь людям оказывали порой и совсем неопытные медики.

Евгений Казанский

Работа в экстремальных условиях делала из них асов в короткие сроки. Отдельных комнат для отдыха у медперсонала уже не было. Когда выдавались недолгие часы для сна, ложились там, где придется, иногда прямо на полу операционной. Медикаментов не хватало: те, что были в запасе лазарета, закончились. Для перевязок в ход шли простыни, белье, уже использованные бинты – их стирали в морской воде. Отсутствие обеззараживающих средств заставляло врачей принимать неординарные решения. Так, для заживления гниющих ран использовались опарыши. Личинки мух поедали гной и омертвевшие ткани на пораженных участках, и раны больных быстрее затягивались. Для остановки кровотечения иногда вместо жгутов раны перетягивали брючными ремнями, когда закончился медицинский шелк, больных стали латать обычными нитками, как тогда печально шутили «под крикоином», то есть без анестезии. Сложнее обстояли дела с тяжелоранеными. Когда человек получал серьезную травму грудной клетки или брюшной полости, вылечить его в тех условиях становилось невозможным.

Володин Иван Петрович, военврач 7-й бригады морской пехоты:

…В нашем медсанбате к 3-му штурму немцев в июне 1942 года уже не было не только препаратов и лекарств, медицинских инструментов, но и воды! Как поступали? С умерших бойцов снимали окровавленные бинты, кое-как промывали мизерной порцией воды и затем для дезинфекции обливали шампанским, которое оставалось в Инкерманских штольнях, и его привозили на передовую взамен медицинского спирта. Бинты пытались просушивать на солнце в перерывах между обстрелами. Эти бинты-тряпки использовались порой многократно (т. е. если раненый все же умирал). А как оперировали! Этого из памяти стереть невозможно. Резали медицинской пилой, заточенными ножами без всякого наркоза! Держали бойца вдвоем-втроем и по живому пилили конечности, делали разрезы! Зашивали простыми нитками, мы их называли «суровыми», по-моему, № 10 у них был. А раненому бойцу, лежащему на столе под многократно латанным-перелатанным покровом брезентовой палатки, при слабой коптилке, в лучшем случае, перед самой операцией давали побольше шампанского. Крики, стоны, ругань, бессвязные угрозы отомстить за потерю конечности. И так день за днем, между обстрелами и бомбежками.

3 июля 1942 года в сводке Совинформбюро сообщалось: «После 250 дней героической обороны наши войска оставили Севастополь…» На самом деле город никто не покидал. Эвакуации войск Приморской армии и подразделений Черноморского флота не было, и она даже не планировалась. Спасти смогли только часть командования на двух подводных лодках и 14 транспортных самолетах «Дуглас» в ночь с 1 на 2 июля 1942 года. Немногим позже смогли эвакуироваться на подсобных плавсредствах и восьми малых катерах-охотниках еще около 2 000 человек. А на последних рубежах обороны Севастополя, под скалистыми обрывами от мыса Херсонес до Фиолента оставалось еще около 80 тысяч бойцов, большая часть которых – ослабленные и раненые.

Тяжелая судьба досталась и Евгению Казанскому. Когда ему предложили эвакуироваться с командой 35-й батареи на вельботе, он принципиально отказался оставить раненых. А дальше его, как и тысячи защитников города, ожидал плен. Пройдя все муки ада концентрационного, а затем и советского фильтрационного лагерей, отважный врач был отправлен на поселение, где умер в безызвестности, даже не получив медали «За оборону Севастополя».

Командир 35-й ББ капитан Лещенко: «…Хочу сказать о враче батареи Евгении Владимировиче Казанском. В начале 1942 года он прибыл на батарею по замене убывшего врача. Простой, скромный человек, незаметно делал свое врачебное дело. Успевал побывать и на камбузе, проверить приготовление пищи. Как отдыхает личный состав, помыт ли и есть ли чистое белье. Но главная его работа – обслуживание раненых в бою! Если раньше мы имели много потерь из-за лиц (бойцов – ред.), находившихся на открытых боевых постах и на корректировочных постах, то теперь в последние дни июня, когда почти весь личный состав находился в окопах и вел бои вплоть до рукопашных, мы имели бОльшие потери. В санчасти батареи среди наших раненых находились и раненые из отходивших подразделений Приморской армии и морской пехоты. Евгений Владимирович последние дни не выходил из операционной. Каждому находил слова утешения, а главное – оказывал квалифицированную помощь. В казематах батареи были размещены около 300 раненых. Когда мы отходили к месту посадки на катер (я был к этому времени контужен от попадания снаряда во вторую башню), то вызвал тов. Казанского и предложил следовать со мной и оставшимися батарейцами (всего около 30 чел. – ред.) на катер, который подошел с моря под батарею. Евгений Владимирович, как мне показалось, с возмущением сказал: «Что вы мне предлагаете, на кого я должен бросить почти 300 раненых, кто им будет оказывать помощь, кто их, несчастных, защитит от гитлеровцев?! Я врач. Моя обязанность оказывать помощь раненым. Они остаются здесь, и я должен быть с ними!» Остался и погиб».

Фрагмент статьи "Подвиги медиков Второй обороны Севастополя" из Крымского научно-популярного журнала "Полуостров сокровищ", выпуск №35.

Читайте также: Немецко-фашистские захватчики ставили опыты над живыми людьми в симферопольской больнице

Читайте также: Кровавое море Алушты

Читайте также: Трагедия Васильковской балки