| Svetlana_T Светлана Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений Svetlana_TТема: Отдельные вопросы по разделу "Дворянство"

14.12.2024, 18:09

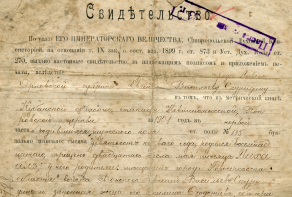

Здравствуйте, уважаемые эксперты. По воспоминаниям бабушки ее дед Скуридин Евгений Васильевич, вроде-бы, был из дворян. В метрических книгах Невинномысской в восприемниках в 1908, 1910, 1913 он записан как дворянин Донской области города Новочеркасска, но при этом в выписке из метрической книги, выданной в 1910-м (на сына, родившегося в 1901-м) указано, что в записи там - он мещанин Новочеркасска. При этом в справке указано, что выдана...…(здесь строка затерта - при этом это не сгиб документа, он ниже) города Ливны Орловской губернии Евгению Васильевичу Скуридину.

Вопрос мог ли дворянин быть записан, как мещанин. Возможно он как-то связан со Скуридиными из Орловской губернии, но я не знаю имен его родителей, так что это все призрачно. Но записан в книгах 1908 и позже он как дворянин Новочеркасска (более ранние отсутствуют в архиве). Выписка из метрики за 1901-й вводит в тупик.

|

Тема: Николаевская слобода "Заволжская" (г. Николаевск)

21.05.2024, 2:44

osja67 написал:[q] >> Ответ на сообщение пользователя Svetlana_T от 14 мая 2024 16:18

Два Скамбрычих были георгиевскими кавалерами за первую мировую войну. Редкая фамилия[/q]

Да. И как показывает практика, всех кого нахожу в РФ с этой фамилией, все из Николаевского района. На момент 5-й ревизии - в Николаевской есть две семьи представители этой фамилии. Уверена, что немного глубже все сведется к одному общему предку.

|

Тема: Николаевская слобода "Заволжская" (г. Николаевск)

14.05.2024, 16:18

Мне в 2015 году коррепондент газеты "Заволжье" присылала воспоминания 95-летнего уроженца хутора Никуйков (относящегося к Николаевской слободе). Часть моих предков (Скамбрычие) какое-то время проживала в этом хуторе

Воспоминания очень интересные, можно много узнать о быте и жини того времени.

.

*Людям о людях

С любовью к малой родине

Имя нашего земляка, Николая Ильича Назаренко, который в следующем году отметит 95-летний юбилей, участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД, орденоносца, Почетного гражданина города Николаевска хорошо известно всем. На страницах районной газеты не раз можно было прочитать о его участии во многих общественных мероприятиях, закладке аллеи «Солдаты Победы», митингах памяти, вручении паспортов юным гражданам, Дне призывника и др. Свидетель той страшной войны рассказывает исторические факты, вспоминает о героических страницах истории нашей страны. В сентябре 2015 года Совет ветеранов Волгоградской области наградил фронтовика грамотой за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и заботу о старшем поколении жителей Николаевского района.

Война застала его в Каунасе, где он служил в разведывательном артдивизионе. Отступал под бомбежками от границ Восточной Пруссии до Новгородской области. Участник Калининского наступления, военный топограф, давал координаты советским артиллеристам. Освобождал Кенигсберг. Встретил победу у города Клайпеда. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалями Жукова и «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. 1 мая 1955 года был представлен к правительственной награде – ордену «Красная звезда», который так и не дошел до своего адресата (отправленные документы на награждение где-то затерялись в архивах).

Война сильно подорвала здоровье ветерана, но он не сдается, старается вести активный образ жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, висящие на стене комнаты, где Николай Ильич запечатлен во время разных встреч и мероприятий. Там же и благодарственные письма, грамоты.

- Пока хожу понемногу, двигаюсь кое-как с палочкой, участвую везде. А вот как ноги совсем откажут, буду невыездной. Буду смотреть на фотографии и вспоминать хороших людей, с которыми меня свела судьба, - шутливо говорит Николай Ильич.

Песня и волевой характер помогли выдержать ему не один тяжелый удар судьбы. Так, после смерти любимой супруги Марии Петровны, с которой прожили 58 лет, Николай Ильич сильно тосковал и грустил. Заполнить пустоту в сердце помогли русские и украинские народные песни, записанные когда-то им в толстой тетради. Разучивая каждый день слова песен (а их было порядка ста), напевая знакомый мотив, сам не заметил, как стал смелее, увереннее в себе, немного подзабыл о грусти…

Где бы ни работал Николай Ильич Назаренко, заведующим сельским клубом в Левчуновке, участковым уполномоченным в Сталинграде, участковым, потом начальником паспортного стола в Анивском районе Сахалинской области, «запретной приграничной зоны», в паспортном отделе УВД Волгоградской области и в жилищной комиссии УВД, - везде он был на хорошем счету, имел прекрасные характеристики, множество благодарностей от руководства. Красивый каллиграфический почерк ветерана, грамотная речь, отличная память не перестают удивлять окружающих и сегодня. Он интересный собеседник, обаятельный и доброжелательный человек.

На протяжении четырех лет, сражаясь в боях с немецко-фашистскими захватчиками, не раз чувствовал за спиной холодящее дыхание смерти. Военные воспоминания ветерана были опубликованы в газете «Заволжье» от 5 мая 2012 года в статье «Через горнило смерти». Сегодня на страницах районной газеты мы публикуем продолжение личных воспоминаний нашего земляка, записанные для его потомков. В них зарисовки о малой родине, укладе жизни хуторян, быте, трудном детстве и неуемном стремлении к получению знаний.

Хутор Никуйково и моя семья

Родился я 15 июля 1921 года в хуторе Никуйкове, что в трех километрах от Политотдельского. Во время строительства Волжской ГЭС он подлежал затоплению и скоро перестал существовать на карте, но в моей памяти остался навсегда. Поскольку в Никуйкове своего сельсовета не было, то регистрировали детей в Политотдельском, поэтому в моем свидетельстве о рождении значится неточная запись: «родился в селе Политотдельском Николаевского района Волгоградской области».

Мои родители, отец Илья Алексеевич и мать Анастасия Сергеевна (в девичестве Гермаш) Назаренко, жили небогато. А вот родители отца, мои дедушка и бабушка, жили в Никуйкове и относились к зажиточным людям. Имели много скота, земель, но трудились сами, никого не нанимали. Родители матери жили в Политотдельском. Дедушка Сергей Филиппович Гермаш своими руками построил хороший дом, имел одну лошадь.

У меня были сестра Анна, 1926 года рождения, которую все почему-то звали Галиной, и младший брат Иван, 1930 года рождения. Небольшой деревянный домик в Никуйкове, всего два на два окошка, где жила наша многодетная семья, отдал нам папин отец. Дом был разделен на две комнаты: прихожую и зал. Койки не было, вместо нее - полык, вроде большого стола у глухой стены. На нем и спали взрослые, а мы, детвора, - на полу или печке. Во дворе у нас находилась саманная летняя кухонька, сарай, покрытый соломой, и погреб.

Помню большой вишневый сад с огромной вербой, вокруг которого соорудили земляной вал высотой 70 см. Благодаря этому талые вешние воды сохранялись дольше. В голодный 1933 год все деревья вишневого сада вырубили на дрова.

В хуторе тогда было примерно 30-35 домов. Хороших, добротных встречалось мало, большей частью - саманные дома и кухни с крышами из соломы. На краю Никуйкова находилась школа. Еще была своя пожарная каланча.

Мы жили бедно. Из всего хозяйства – корова, поросенок, куры да собака Громил. С 1928 примерно до 1935 года, мне тогда было 7 лет, в Никуйкове не было ни одного колодца. Жители хутора носили воду с берега, там находились копани. Так назывались неглубокие колодцы с журавлями. И скот туда же гоняли на водопой. Электричества в селах не было.

В гармонии с природой

Никуйково, Политотдельское, Молчановка, Бережновка, Левчуновка и Николаевка стояли на возвышенных местах, над кручей, над старым руслом Волги. От Никуйково до Волги было километра полтора. В займище находились леса, сочные луга и озера. Каждую весну великая река разливалась до самых круч. Между деревьев катались на лодках. Живописные красивые места, полные сочных красок зелени, вспоминал потом много раз с тоской.

Когда в 1956 году построили в Волгограде ГЭС, то леса вырубили, и вся красота была затоплена водой. Кручи берегов стали разрушаться, и вышеназванные села переселили подальше, на возвышенность. После переселения дорогого сердцу Никуйкова совсем не стало, его земли поглотили глубокие воды реки. Хуторяне поселились в селе Политотдельском целой улицей, перевезли туда свои дома.

Детворой мы всё бегали купаться на озера Ругаловэ, Круглое, Конопляное и др. Бегали всё время босиком в штанах с помичём (веревочкой через плечо). Ели разные травы: щавель, лопуцки, козелки, шпорыш, кашку (на вербе), сережки (тополь), сладкий корень. Рано весной рыли бузлыки (желтый цветочек, а в земле - сладкая луковичка), кадыши (луковица тюльпанов). Ловили рыбу. Лесок тогда не было. На удочку привязывали толстую нитку или плели из конского волоса, на закидную - шпагат. Крючки делали из булавок. Когда озера к осени высыхали, накрывали рыбу корзинами без дна. Мальчишками лазили по деревьям за вороньими яйцами.

В степи тоже своя природа. Тогда распаханных земель было мало. В снежные или дождливые годы росли большие травы. Были дрофы (дудаки), стрепеты, много мелкой птицы, орлы, коршуны разные, кобчики. Весной появлялись большие лиманы. В них обосновывались тысячи перелетных птиц: гуси, утки, лебеди. Птичий гвалт стоял день и ночь, где-то с полмесяца.

Пожар, бедность, голод

Помню, на первый день Пасхи, в Никуйкове произошел большой пожар. Загорелся самый красивый дом в хуторе. Его бывший хозяин Лымарев, как и другие, был раскулачен и сослан в Казахстан. Два пацана, Степка Грищенко и Иван Резниченко, курили в сарае с соломой. И загорелось. Из-за сильного ветра сгорело домов двенадцать-пятнадцать. Разбушевавшийся пожар трудно тушить. Пожарных машин тогда не было, а возили воду в бочках на лошадях.

В годы коллективизации в Никуйкове организовали колхоз «Новый луч». Одни из первых вступили в него мои родители. Они весь день работали в колхозе. Мне, как старшему, приходилось нянчить сестру и новорожденного брата. Зимой играли дома на полыке, на полу было холодно. Окна в доме были в одну раму, зимой на них намерзало много льда и снега, так что через окно ничего не увидишь.

В 1930 году в нашей дружной семье произошло несчастье: родители разошлись. Отец уехал жить в Сталинград. Я, четырехлетняя Галина и новорожденный Ванюшко остались жить с матерью.

С 1928 до 1934 года в нашей местности по всей Нижней Волге был страшный голод. Из-за засухи хлеба и травы выгорали. Люди поели почти всю скотину. Ели даже собак и кошек. Чтобы хоть как-то утолить голод, варили старые кожи и ремни, вырывали в озерах разные съедобные коренья. Ели желуди, сусликов, макуху. Раскрывали соломенные крыши и кормили этой соломой оставшийся скот. Люди нередко пухли от голода, иногда от сильного истощения падали замертво на улице. Это было тяжкое и страшное время. Хуже всего приходилось бедным.

Зимой появлялось еще больше проблем. Печку нечем было топить. Помню, мать ходила в лес по глубокому снегу и приносила домой вязанку сырого хвороста, чтобы натопить избу. Сама приходила вся по пояс мокрая, замерзшая. Ей было очень тяжело растить нас одной, и это чувствовалось.

Мама рассказывала, что в 1921-1922 годах местные ездили на подводах на озеро Эльтон. Ее меняли потом за Волгой, в горной стороне у немцев на продукты и материал. Мама брала меня, грудничка, с собой в дальний путь, оставлять дома было не с кем. В то время часто на дорогах белые банды грабили людей. Чтобы бандиты не нашли еду, мать пышки вместе со мной заворачивала в пеленки. Так и спасались.

Когда есть было нечего, ловили сусликов, которых в то время было много. Они наносили большой урон посевам. Ловили их разными способами. На норы ставили петли. Или вставляли туда трубки из жести, а внутрь - загнутые в разные стороны крючки. Суслик забежит в трубку и сидит в ней. Еще выливали их водой. После большого дождя норки зальет, суслики вылезают наверх мокрые, а мы их и собираем. Также я приспособился ловить в озере уток. Ставил капканы в чакане, на утиных тропках. Попадались даже взрослые утки.

Потом появились свежие капуста и картошка, варили борщ. Понемножку мы зажили более-менее сытно. К этому времени и хлеба поспели.

Трудовое детство

Трудиться стал где-то с семи лет. Несколько лет пас скот. Даже работал на верблюдах. Приходилось пасти и лошадей, но реже.

Вспоминается один случай. Как-то в густой траве я нашел взрослого совенка. А сверху на меня пикировала большая сова и кричала громко «у-ух», «у-ух», чуть за голову не схватила. Отбивался от нее кильчанкой. Когда нес совенка домой, прижал его по глупости к животу. Он вцепился когтями, не уберешь. Оттягиваю его от живота, а он еще сильнее давит когтями. Тут у меня кровь пошла, я начал кричать и плакать. Так и прибежал домой в слезах. Взрослые помогли разжать когти несчастного птенца.

Помню другой случай, мне было где-то лет восемь. В 1929 году в стаде набралось много быков-бугаев. Они были крупные и злые, часто дрались между собой. Ревут, передними ногами землю гребут и сильно сопят. Наклонят головы, а из ноздрей с силой вырывается воздух, аж пыль летит. Медленно сходятся, а потом как ударятся лбами, показывая силу. В таких схватках, бывало, рогами друг друга пропарывали. Одному, самому злому веревкой привязывали шею к ноге, чтобы он ходил нагнувшись. Зная, что во время драки нельзя находиться вблизи быков, я отходил подальше. Но меня они, к счастью, не трогали. Люди, проезжавшие по николаевской дороге, часто меня жалели: маленький пастушок, а такое огромное стадо пасет. Кто-то давал пряничек, кто - кренделек, а некоторые и копейку.

Когда жили возле лимана, на Никуйковской МТФ, мать работала на плантации. Помогал и я там, трудился на чигире. Это такое водоподъемное сооружение с большими деревянными колесами и валами, а на цепях штук двадцать ведер висело на большом колесе. Колесо крутится и одна сторона ведер опускается вниз, а другая поднимается вверх. Ведра переворачиваются, и вода из них льется в желоб, и дальше - на поля плантаций. Чигирь стоит метрах в двадцати от озера. К нему роют канаву, по которой поступает вода, и яму, чтобы можно было в ведра воду набирать. Запрягают верблюда, он ходит по кругу и всю эту махину крутит. Я работал погонщиком верблюда. Сижу на чурбаке-дыхале, кручусь весь день, аж голова болеть начинает.

Зимой на никуйковской ферме в одном доме жили несколько семей, экономили. Тесно очень, зато тепло. В хате также находились маленькие телята, ягнята и один верблюжонок. Больно любил он снимать шапки с головы ребятишек. Нас взрослые ругают, а мы бегаем по хате с верблюжонком. Вот такая была детская потеха.

На летних каникулах я работал учетчиком в бригаде. Тогда денег колхозникам не давали, а начисляли трудодни. А потом на них выдавали понемногу хлеба, капусты и т.д.

Напротив нашего дома у соседей была кузница, в которой кузнечил дед Джумплак. Как только он откроет ее утром, так я и бегу к нему, смотрю, как шинуют колеса, как лошадь подковывают. Кузнец делал мотыги, тяпки, вилы и другие инструменты. Я не раз помогал деду в работе, когда у него не было помощников. Дул в меха, а то и молотком бил.

Где-то в тридцатом году в колхозе впервые появился трактор «Фордзон». Он стоял в нашем дворе. Сколько сбежалось народу, чтобы увидеть чудо техники. Трактор тянул несколько телег, на которых сидели люди.

Серые разбойники

Однажды, когда я пас скот, заметил, как стадо коров стало в кучу сбиваться, а бык начал сильно сопеть. Затем увидел, что среди коров бегает какая-то рудая собака. Но я всех псов в хуторе хорошо знал, а это незнакомый. Потом мне сказали, что это был молодой волк.

В тот год, когда я в озере капканами ловил уток, волк ночью утащил небольшого кабана. Хутор Никуйково стоял на горе, а озеро - внизу под горой. И решили мужики найти этого разбойника. Собрали народу человек двадцать, пятеро из них были охотниками. Они с ружьями сели в одном конце озера, а остальные шли по чакану и воде с другой стороны, кричали, стучали в тазы, ведра. Прочесали всё озеро, а волка нигде нет. Когда все разошлись, я пришел проверить расставленные капканы. Поперек озера, от края до края, была просека. Я услыхал в чакане треск и какое-то странное бултыхание в воде. Вижу: на просеке, у того берега, появился волк. Он вылез из воды, отряхнулся, осмотрелся по сторонам и убежал. Я прибежал в хутор, кричу: «Волк! Волк! Бирюк!». Пока к тому месту сбежались люди, зверь уже был далеко. Как он мог спрятаться? Знающие мужики говорили, что он лежал весь в воде, высунув только нос.

Еще один случай. Была зима. Мать работала бригадиром на МТФ. В кошарах и базах держали овец. Хутор охранял сторож с ружьем, но без пороха и дроби. Ночью, когда все спали, забегает в хату сторож и кричит моей матери: «Сергеевна! Волки! Бирюки!». Все взрослые вскочили и побежали к базам. Когда прибежали люди и наделали шуму, стая волков перепрыгнула через плетни и убежала. В базу нашли штук двадцать или больше порванных овец.

Начальная школа

В школу я пошел лет с восьми. В Никуйкове была своя начальная школа, кажется, учили до третьего класса. Учительница одна – Мария Андреевна. Тогда еще не все дети учились, как сейчас, родители заставляли их работать дома. Занимался я неплохо, проявлял способности. Помню, мне как хорошему ученику и по бедности дали ботинки и теплый пиджак. Он был великоват по размеру, рукава длинные, но я очень обрадовался этому подарку.

Пришлось учиться два года в третьем классе. Четвертый класс был только в Политотдельском, что в трех километрах от хутора. Как я буду туда ходить сам, да еще зимой? Одеваться было не во что и в школу тогда никого не возили. На следующий год я все же стал четвероклассником. Жил с квартирантами в своем доме в Никуйкове, а в Политотдельскую школу ходил пешком. Мать жила на МТФ, в степи. К сожалению, четвертый класс я не окончил из-за тяжелой болезни. Два месяца не посещал школу, очень отстал в учебе, поэтому в пятый класс меня не перевели.

Второй год учился в четвертом классе, старался. Жил уже в Политотдельском, у дедушки Сергея Филипповича Гермаша. Мать иногда привозила или передавала кое-какие харчи для меня. Дедушка научил меня ловить жерехов с помощью шнура-шпагата и свинцовых самодельных блесен. Вообще он был очень мастеровитым человеком. Умел валять валенки, был плотником, столяром, бондарем, стекольщиком, жестянщиком, хорошо пел и плясал. Умер дед Сергей в 1954 году, похоронен в Политотдельском.

В Сталинграде

В пятом классе учился я в Сталинграде, мать привезла меня к дедушке Алексею Назаренко. К этому времени они выехали из Никуйково. Жили на улице Огарева. Во дворе располагалась небольшая кухня, где жили дедушка, бабушка, их сын Алексей, младше меня по годам, и я. Дедушка Алексей трудился швейцаром в ресторане, а бабушка - дворником в этом же дворе. В кухне было очень тесно, но как-то умещались.

Жили бедно. Мы с Лёней помогали, как могли. Даже шили с ним на машинке, клинцевали одеяла. Бабушке какие-то знакомые женщины приносили кусочки материала, а мы сшивали их в один. Так и подрабатывали. Бывало, дедушка с работы приносил еду: кусочки хлеба, булочек и даже сыра. Мы ели и радовались. Я видел, как нелегко жить моим родным, а тут еще я, лишний рот, поэтому старался во всем помогать.

Учился неплохо, но никак не мог избавиться при разговоре от хохлацкого акцента. Все ученики в школе говорили на русском, как положено. Я часто так коверкал некоторые слова, что ребята смеялись. Было обидно и неловко.

Шестой класс

В 6 класс я ходил пешком в Политотдельскую школу. Теперь со мной жили другие квартиранты – семья Долгалевых, Дмитрий и Антонина с трехлетней дочерью Валей. Они хорошо пели и играли на балалайке. Купили граммофон с большой трубой, и все крутили пластинки. Сельская молодежь не раз приходила к нам послушать музыку. Мать и мне купила балалайку, и я неплохо на ней играл. Собирались вместе в клубе с музыкальными инструментами, и получался струнный оркестр.

Учился я средне. Было нелегко, особенно зимой. День короткий, вставать приходилось рано, одеваться не во что. Выйду из Никуйково в школу – ни одного следа на дороге нет, я - первый. Иногда волчьи следы попадались.

То морозы трескучие, то снег глубокий, а учиться идти нужно. И я шел, пересилив свой страх. Только в сильную пургу не ходил в школу. Бывало, в непогоду зимой пока дойду до нее и сам замерзну, и чернила в чернильнице. Зайду в класс, а урок уже давно идет, но меня не ругали. Обниму горячую печку-голландку, греюсь и внимательно слушаю, и чернильница моя понемногу оттаивает. Учебников на всех не хватало. Местные ребята ходили друг к другу заниматься. А я один из Никуйково, пойти не к кому. Только почитаю у других учеников на перемене, что мне надо. Вот так и учился.

Последний год учебы и выбор профессии

В седьмом классе в Политотдельское со мной ходили еще пятеро хуторских ребят, но они учились в четвертом, пятом классах. Помню, на перемене выбежим гурьбой во двор, бегаем. Я все гонялся за одной девчонкой, пятиклассницей Марусей, как оказалось позже, моей будущей женой. На голове у нее был яркий красный платок, и я за него все ее дергал. А потом судьба свела нас вместе после войны, и она вышла за меня замуж.

После школы решил поступать в Волгоградский техникум нархозучета и послал по почте туда свои документы. Долго ждал вызова, но так и не дождался. Когда поехал туда сам, то приемные экзамены уже прошли. Мои документы еле нашли. Вот и поступил я в школу фабрично-заводского ученичества при тракторном заводе. Проучился там год или полтора и получил специальность «слесарь-сборщик 4 разряда». Работал на сборке тракторов, обкатывали новые военные быстроходные тягачи на гусеницах. Потом меня перевели в военный цех по сборке танков Т-34.

В октябре 1940 г. меня призвали в армию. К слову, в годы учебы в ФЗУ я активно занимался спортом и к моменту призыва у меня уже имелись 4 спортивных значка: ГТО, ГСО, ПВХО и «Ворошиловский стрелок». Тогда значки были в почете…

(Записал в марте-апреле 1987 года).

Подготовила Людмила КОЧАРОВСКАЯ.

|

Тема: Униформа гражданских ведомств

8.09.2019, 23:49

Здравствуйте, уважаемые эксперты.Подскажите, что за форма на мальчике? Ученическая? Что за нашивки на воротнике?

|

Тема: Новочеркасск

21.03.2019, 9:42

xrompik написал:[q] Служба тяги Юго-Восточной железной дороги Новочеркасского участка 1914 г. (Источник - Новочеркасский музей)[/q]

Здравствуйте. А есть ли музейная подпись к этому фото? Фамилии?

|

Тема: Волгоградский областной Госархив станет электронным

15.02.2019, 19:27

Есть надежда! Из сегодняшних новостей - после открытия электронного читального зала -

Пока электронной базой Госархива могут воспользоваться только посетители читального зала, однако вскоре планируется организовать доступ к электронным историческим свидетельствам из любой точки мира.

------------

Очень хочется верить!

|

Тема: Общие вопросы по архиву Саратовской обл. Фонды до 1917 года

3.09.2018, 22:45

Здравствуйте. Уважаемые эксперты, подскажите, кто-нибудь заказывал выполнение тематических запросов у самого архива. Через сколько они выполняют их после оплаты? Может кто сталкивался. Отправила им чек об оплате еще 16 августа - и тишина...

|

Тема: Общие вопросы по архиву Ростовской области (Ростов н/Дону)

18.03.2018, 14:50

Здравствуйте, уважаемые эксперты, скажите кто-нибудь работал с фондом Ф.26, Управление Владикавказской железной дорогой Отдела путей сообщения Всевеликого войска Донского, г. Ростов-на-Дону, 1869-1924 гг.? Встречаются ли там личные дела сотрудников? И есть ли там дела касающиеся других станций (например Невинномысской) или это фонды касательно только Ростова-на-Дону?

|

Тема: Государственный архив Краснодарского края (ГАКK)

18.03.2018, 14:43

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Есть ли какие либо переписи или списки жителей Краснодара за 20-е годы в архиве или какие либо еще генеалогические источники именно этого периода. Поселенные списки других населенных пунктов за 20-й год мне попадались в описях.

|

Тема: ГАСК Исповедные росписи

18.03.2018, 12:20

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Подскажите есть ли в ГАСК подобные фонды по станице Невинномысской?

|

Тема: Ставропольский край для живущих в крае или ведущих поиск

18.03.2018, 1:43

Здравствуйте, ищу информацию о Скуридине Евгении Васильевиче (жена Скуридина Акилина Федотьевна) и его семье, проживавших в станице Невинномысской в 1900 - 1917 годах, позднее переехавших в Краснодар. Вероятно Евгений Васильевич был железнодорожником. Его сын Скуридин Михаил Евгеньевич закончил Невинномысское двухклассное училище, содержимое на средства Владикавказской железной дороги в котором обучались дети железнодорожников.

|

Тема: Общие вопросы по архиву Ростовской области (Ростов н/Дону)

13.09.2017, 17:14

Приветствую!

Ищу информацию о своем прапрадеде - Евгении Васильевиче Скуридине, около 1878 года рождения. В свидетельстве о рождении его сына указано, что отец вероятно из города Ливны Орловской губернии (информация мало разборчива) и он является мещанином города Новочеркасска - при всем этом сын родился в Невинномысске в 1901 году. Скажите в каких фондах ГАРО можно поискать информацию о мещанах Новочеркасска.

|

Тема: Российская Императорская армия и флот - 2013 / 2019

20.08.2015, 0:43

Кстати по поводу таблички - нашла на просторах Интернета еще несколько кадров этого "горе-фотографа" с той же самой сколотой табличкой. По-видимому была целая серия подобных фотоснимков.

|

Тема: Я - новичок и не знаю, куда обратиться

20.08.2015, 0:34

Kozika написал:[q] так, что если он был казаком-забайкальцем, то мог оказаться в Монголии.[/q]

Он был из Царевского уезда. Астраханской губернии. (Николаевский район Волгоградской области). По одной из версий он вообще 1871 года рождения.

|

Тема: Российская Императорская армия и флот - 2013 / 2019

19.08.2015, 1:18

Здравствуйте. Можно ли, что-либо сказать по форме моего прадеда Скамбрычего Семена Поликарповича 1875 года рождения? Звание, род войск? На фото еще есть интересная табличка, которая по-видимому относится к Первой мировой.

|

Тема: Я - новичок и не знаю, куда обратиться

18.08.2015, 23:54

[q] Собственно, если речь о военном, то скорее всего временные рамки поиска 1918-1926, т.к. в 1926 войска РККА были выведены из Монголии и отсутствовали там до середины 1930-х, когда Василию Поликарповичу было за 50, т.е. вероятность его появления там почти равна нулю, но, именно как военного.[/q]

Скажите, а в Царское время служба там могла проходить?

|

Тема: Я - новичок и не знаю, куда обратиться

18.08.2015, 23:38

Точно неизвестно. Могла ли это быть армейская служба по достижению 20 летнего возраста? Он был женат и были дети где-то с 1910 и далее. Очевидно до этого времени.

|

Тема: Я - новичок и не знаю, куда обратиться

18.08.2015, 23:27

Здравствуйте! Помогите с направлением поисков.

Со слов бабушки, известно, что мой прадед Скамбрычий Василий Поликарпович 1875 года рождения, служил в Монголии и немного понимал по монгольски. И дальше тупик. Почему служба проходила на территории другого государства, как это возможно? Не могу найти сведения, что там вообще проходила служба. Куда можно обратиться за подобными сведениями?

|

Тема: Данные оцифровки архива потерь Первой мировой будут осенью

17.08.2015, 8:44

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первые результаты оцифровки материалов картотеки Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 годов будут представлены уже в сентябре, к настоящему моменту оцифровано уже более двух миллионов карточек, заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Ранее в 2014 году Нарышкин попросил руководителя Федерального архивного агентства (Росархив) Андрея Артизова провести оцифровку картотеки, находящейся в одном из архивов Тюменской области.

"В этой картотеке содержатся данные о россиянах, которые были ранены, пленены или погибли в эту войну. Уже оцифровано более двух миллионов карточек, а всего в этом информационном массиве около 10 миллионов образов", — сказал Нарышкин на совещании членов Оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны.

"Планируем, что первые результаты проекта будут представлены уже в сентябре этого года, а когда работа будет завершена, полагаю, что электронная картотека может быть размещена не только в интернете, но и в Музее Первой мировой войны в Царском селе", — добавил спикер ГД.

Ранее сообщалось, что Росархив ведет работы по оцифровке совместно с Минобороны. Завершить работу планировали к столетнему юбилею окончания Первой мировой войны.

РИА Новости http://ria.ru/society/20150803/1160235689.html#ixzz3j32mupsN

|

Тема: В России будет создан Единый электронный читальный зал

24.06.2015, 10:36

Федеральное архивное агентство (Росархив) до конца ноября 2015 года получит «Концепцию и проект технического задания на создание информационной системы «Единый электронный читальный зал федеральных архивов».

Росархив заказал научно-исследовательские работы (НИР) для организации процесса информационного обслуживания пользователей на основе предоставления доступа в Интернет к услугам Единого электронного читального зала федеральных архивов, в том числе на платной основе.

В результате НИР Росархив получит анализ архивных нормативно-методических документов, разработанные модели взаимодействия федеральных архивов при формировании, хранении и использовании архивных электронных информационных ресурсов с учетом системы расчетов за оказываемые услуги. Помимо концептуальной части, будет создан макет специального программного обеспечения для создания Единого электронного читального зала.

Начало работы над созданием Единого электронного читального зала федеральных архивов — это одно из самых прогрессивных решений архивной отрасли за последнее время. Со стороны исследователей и пользователей не падает спрос на документы исторического и генеалогического характера, которые хранятся в разных архивах: ГАРФ, РГАЭ, РГАДА, РГВИА, РГИА и других. Единый электронный читальный зал федеральных архивов позволит пользователям в удаленном режиме изучать научно-справочный аппарат (НСА) всех федеральных архивов, заказывать необходимые дела, просматривать электронные копии документов в режиме online, в том числе на платной основе. Архивисты откроют виртуальный из единой точки доступ к НСА и наиболее востребованным фондам исторического, генеалогического характера, которые уже существуют в электронном виде, или создаются в настоящее время.

В рамках подготовки макета будет разработан дружественный веб-интерфейс доступа пользователей к информационно-поисковым средствам, сервисам предоставления различных услуг в соответствии с действующими прейскурантами архивов через единый читальный зал, в том числе с мобильных устройств и планшетных компьютеров. Пользователей ждет простой и расширенный многоаспектный поиск, навигация по элементам НСА федеральных архивов, индивидуальное обслуживание в личном кабинете. В читальном зале предполагается реализовать функции биллинга, в том числе: тарификацию услуг в соответствии с прейскурантами, тарифными планами, объемами оказываемых услуг и другими параметрами заказов; сбор и обработку информации о платежах, ведение лицевых счетов, формирование отчетности.

Единый электронный читальный зал федеральных архивов планируется интегрировать с порталом государственных услуг, порталом «Архивы России», сайтами и тематическими информационными ресурсами федеральных государственных архивов.

www.elar.ru

|

|

|