| barminsky26 Владимир Барминский Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Сообщения barminsky26 (6)Тема: 416-ый стрелковый полк (Кунгурский полк)

6.08.2023, 22:17

Анонс:

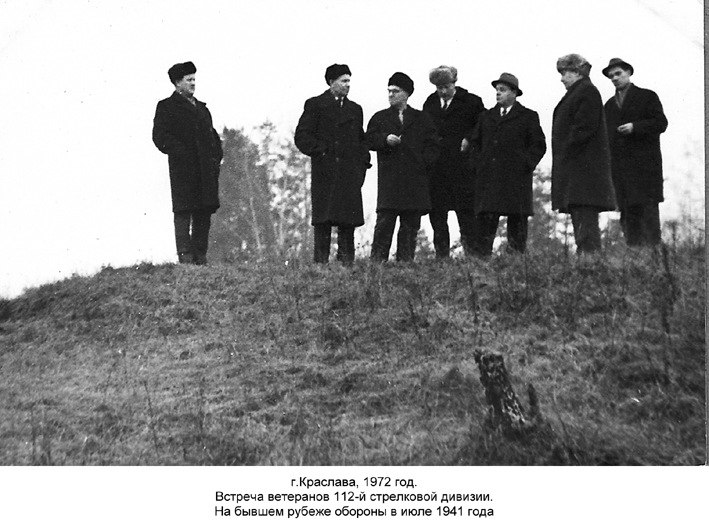

В статье "416-ый стрелковый полк (Кунгурский полк)" дана история формирования 416-го стрелкового полка и его героическое участие в июне - июле 1941 года в оборонительных боях на Западном фронте в составе Пермской 112-й стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса 22-й армии.

Полк вёл бои на юге Латвии (оборона города Краслава), севере Белоруссии и в районе западнее города Невель

Материал по запросу:

кунгурский полк, 416 стрелковый полк, 416 кунгурский стрелковый полк, 416-й стрелковый кунгурский полк, 416 кунгурский полк, 416 стрелковый полк 112 стрелковой дивизии, барминский кунгурский полк, героизм и трагедия 112 стрелковой дивизии, героизм и трагедия 112 стрелковой дивизии барминский, 51 стрелковый корпус

416-ый стрелковый полк (Кунгурский полк)

1. Формирование полка

1939 год. В Европе полыхает война.

Страна Советов живёт в тревожном ожидании чего-то страшного, неотвратимого, большой войны. Уже мало кто сомневается в этом. Вопрос стоит только в том — когда? Все надеются, что это произойдёт не завтра и не послезавтра, а когда-то. И это "когда-то" надеются перенести как можно дальше.

Но по всем признакам война стремительно приближается. Гитлер уже всё просчитал и продумал, как он будет поодиночке расправляться со всеми. Он знает, что все надеются — не они будут следующими.

Руководство СССР понимает, что страна к войне не готова. Армия только начала перевооружение на новые виды самолётов, танков и другого вооружения.

В этот период начали увеличивать численность армии, стали формироваться новые дивизии и полки.

В июле 1939 года в Пермской области начала формироваться 112-я стрелковая дивизия. В докладной начальнику Генерального штаба Красной Армии от 19 августа командующий войсками Уральского военного округа Ершаков Ф.А. отмечал, что 112-я стрелковая дивизия развёртывается из 210-го стрелкового полка, дислоцировавшегося в Свердловске. Передислокация в Пермскую область вызвана наличием жилого фонда для размещения военнослужащих.

112-я стрелковая дивизия формировалась в составе пяти полков: три стрелковых и два артиллерийских. Основные части дивизии и штаб размещались в городе Пермь. Два стрелковых полка дислоцировались в городах Кунгур и Березники.

416-ый стрелковый полк размещался в городе Кунгур, и его неформально стали называть "Кунгурским". Об этом мы узнали из воспоминаний нашего отца, Барминского Василия Васильевича.

В 416-ом стрелковом полку отец проходил срочную службу после окончания рабфака при Архангельском лесотехническом институте. В армию его призвали осенью 1940 года.

К этому времени в соответствии с приказом Наркома обороны в армии создавались учебные подразделения, которые комплектовались из бойцов, имевших высшее и среднее образование. После двух лет службы всем бойцам таких подразделений предусматривалось присвоение офицерских званий.

Таким образом планировалось резко увеличить численность младших командиров, потребность в которых возросла в связи с увеличением Красной Армии в условиях обострившейся международной обстановки.

Такая учебная рота в 416-м полку была создана при 1-ом батальоне, куда и определили отца для прохождения службы.

Отец вспоминал, что их обучали военному делу в условиях, приближённых к военному времени. После советско-финской войны в армии были введены учения с нахождением воинов в зимних лагерях. Бойцы учились ходить по азимуту на лыжах с полным снаряжением. Участвовали в учениях с боевыми стрельбами, находились под артиллерийским и миномётным огнём. Ночевали в зимнем лесу. Учились делать шалаши из снега и хвои, совершали марш-броски на большие расстояния.

Бойцов учили ведению разведки и наблюдению. Специально было оборудовано поле для наблюдения. Обучающимся необходимо было нанести на схему основные предметы. Через определённое время некоторые из них убирались и устанавливались новые. Бойцам предстояло обнаружить, какие перемены произошли на поле, и отметить их на схеме. Всему этому их учили опытные командиры.

Командиром полка был назначен кадровый военный Буданов Александр Антонович, 1902 года рождения. Он родился в Тамбовской области в селе Троицк (в последующем село отошло к Пензенской области). В 1924 году Буданов А.А. был призван в РККА и направлен на курсы полковой школы. Прошёл все младшие командирские должности, окончил Киевское пехотное училище. Командовал ротой, батальоном. В августе 1939 года майор Буданов А.А. назначается командиром 416-го стрелкового полка.

Комиссаром полка был назначен батальонный комиссар Гизатулин Гиният Хисматович. Он тоже кадровый военный, в армии с 1931 года.

Начальником штаба полка назначили майора Марсова Константина Петровича, 1905 года рождения, уроженца Симбирской губернии (с 1928 года — Куйбышевская область). В РККА с 1922 года, прошёл все должности младших командиров.

В состав полка входили:

три стрелковых батальона (командиры — капитан Тамм Иоганн Яковлевич, старший лейтенант Девко Андрей Степанович, капитан Лучинин Михаил Матвеевич),

батарея 45- мм пушек, батарея 76-мм пушек,

рота 120-мм миномётов (командир младший лейтенант Спирин Иван Андреевич),

пулемётная рота (командир лейтенант Теремков Михаил Васильевич),

взвод конной разведки (командир лейтенант Лаптев Василий Фёдорович),

взвод пешей разведки (командир младший лейтенант Исмагилов Латифьян Хакимьянович),

рота ПВО, саперная рота, рота связи (командир младший лейтенант Тукаев Василий Степанович),

взвод противохимической обороны,транспортная рота, санитарная рота,

хозрота (командир лейтенант Першиков Иван Владимирович).

Отец позднее рассказывал, что 7 ноября 1940 года, в годовщину Великой Октябрьской революции, бойцы учебных подразделений приняли военную присягу. После принятия присяги бойцов стали пускать в увольнения.

1 января 1941 года они были на экскурсии в знаменитой Кунгурской пещере. В этот же день отец сфотографировался в зимней военной форме, с ушанкой, называемой "Будённовка". Снимок и сейчас хранится у нас, как ценная семейная реликвия.

В конце мая 1941 года 416-ый стрелковый полк выехал в летние лагеря в 40 километрах от Перми (Бершетские лагеря). Туда же начали прибывать бойцы, призванные из запаса для прохождения учебных сборов. Бойцам роты отца поручили вести с ними строевую подготовку. Как сегодня выяснилось из архивов, призывники из запаса прибывали весь июнь, т.е. до самого начала войны, и позже. Таким образом, части 112-й стрелковой дивизии пополнялись до штатов военного времени.

2. Передислокация в ЗапОВО. Выдвижение на рубеж обороны

В середине июня бойцам объявили, что полк в составе дивизии передислоцируется в Западный особый военный округ (ЗапОВО) для участия в больших учениях.

На железнодорожной станции Кунгур собралось много провожающих. 416-ый стрелковый полк состоял в значительной части из кунгуряков, особенно после пополнения бойцами из запаса. Как рассказывал отец, плакали женщины и дети, прощались со своими мужьями, отцами, сыновьями, словно у всех было предчувствие чего-то страшного и неотвратимого. И ведь действительно, большинству из них не пришлось уже больше встретить родных и близких!

Слух об учениях пустили специально, чтобы скрыть переброску войск на Запад.

Вот основные выдержки из Директивы от 12 июня 1941 года Наркома обороны СССР и начальника Генерального штаба Красной Армии, отправленной командующему Западного особого военного округа под грифом «Совершенно секретно. Особой важности»:

«1. На территорию ЗапОВО в период с 17 июня по 2 июля 1941г. прибудут:

51 стр.корпус в составе: управление корпуса с корпусными частями 98, 112 и 153 стр.дивизий;

63 стр.корпус в составе: управление корпуса с корпусными частями и 546 ап, 53 и 148 стр.дивизий;

22 инженерный полк.

2. Прибывающие части расположить лагерем:

упр. 51 ск с корпусными частями 98 и 112 стр.див., 22 инженерный полк — Дретунь…»,

Далее ниже по документу:

«5. Соединения, прибывающие на территорию округа, в состав ЗапОВО не включаются и Военному Совету округа не подчиняются.

6. О прибытии на территорию округа указанных выше соединений и частей никто, кроме Вас, члена Военного Совета и начальника штаба округа, не должен знать. Открытые переговоры по телефону и по телеграфу, связанные с прибытием и разгрузкой войск, категорически запрещаю.

7. Всем частям, прибывающим на территорию округа, присвоены условные наименования».

Фактически это началось выдвижение частей второго стратегического эшелона обороны, и было реакцией на действия Германии.

51-ый стрелковый корпус, с входившей в него, в частности, 112-ой стрелковой дивизией, был включён в боевой состав 22-й армии, сформированной в начале июня 1941 года на базе управления и дивизий Уральского военного округа. 25 июня 1941 года 22-я армия вошла в состав группы армий Резерва ГК (Второй Стратегический эшелон РККА).

Итак, подразделения 112-ой стрелковой дивизии, среди которых был и 416-ый стрелковый полк, 13 июня 1941 года начинают спешно грузить в железнодорожные эшелоны и отправлять в Западный особый военный округ.

Железнодорожный эшелон, где находился наш отец в составе 416-го стрелкового полка, 20 июня прибывает на станцию Дретунь, расположенную в нескольких километрах северо-восточнее города Полоцк.

А уже утром 22 июня немцы бомбили станцию. Десятки бомбардировщиков волнами накатывались на станцию Дретунь. Однако опытные командиры предусмотрительно рассредоточили войска в лесу и полк практически не понёс потерь.

23 июня ещё не полностью прибывшая 112-я стрелковая дивизия получила приказ совершить марш и занять полосу обороны от города Краслава (Латвия) и далее по северному берегу реки Западная Двина до станции Бигосово (Белоруссия) северо-западнее города Дрисса (ныне Верхнедвинск).

Расстояние от ж/д станции Дретунь до рубежа обороны составляло около 150 км. Поскольку автотранспорта на весь личный состав дивизии не хватало, комдив Адамсон Я.С. решил автомобилями отправить сводный передовой отряд численностью 2,5 тысячи человек для оперативного занятия рубежа обороны до подхода основных сил. Остальные части должны были совершить пеший марш в районы сосредоточения. В состав передового отряда включили, в том числе и две усиленные роты 416-го стрелкового полка.

В ночь на 26 июня передовой отряд достиг окраин Краславы и к утру занял оборону западнее города. Местность здесь представляет холмы, поросшие лесами, между которыми протекает река Даугава (Западная Двина) и разбросано много озёр, два из которых находятся в черте города. Южной окраиной город выходит к Даугаве, а с запада и северо-запада его закрывает Замковая гора. Все строения построены так, что при штурме города с восточной стороны войска находятся в невыгодном положении. И наоборот, если штурм с запада.

3. На правом фланге обороны дивизии. Рубеж обороны в Краславе

26 июня комдив Адамсон доложил в штаб 51-го стрелкового корпуса (в состав которого входила дивизия), что часть передового отряда в 23-00 заняла Бигосово, а другая часть (это две роты 416-го полка) в 5-00 — Краславу. Остальные части дивизии продолжают марш пешим ходом. Марш пехоты затруднён из-за отсутствия обозов для пулемётов и миномётов, которые приходиться нести вручную.

По воспоминаниям отца, также совершавшего пеший марш, стояла невыносимая жара, навстречу стали попадаться группы беженцев. Однако спрашивать их о чём-либо было бесполезно, они давали противоречивые сведения. Тем более, что среди беженцев могут быть диверсанты.

26 июня в Двинске (Даугавпилс) немецкие диверсанты из полка "Бранденбург-800" в красноармейской форме захватили два моста (автомобильный и железнодорожный) через реку Даугава. По ним в город ворвалась 8-я танковая дивизия вермахта. Немцы начали быстро расширять плацдарм на правом берегу Даугавы, подтянули 3-ю моторизованную дивизию. А ещё через два дня стали прибывать части моторизованной дивизии СС "Мёртвая голова".

Однако, пехотные части сильно отстали в продвижении от танковых. И немецкое командование притормозило своё наступление, в частности, на Краславу. Это помогло оборонявшимся бойцам 416-го полка закрепиться на своём рубеже.

28 июня после 18 часов к передовому отряду присоединился один батальон 416-го полка из тех сил, которые были на марше. Бойцы спешно заняли оборону западнее Краславы.

В эти дни комбриг Адамсон Я.С. передаёт командование дивизией полковнику Копяку Ивану Андреевичу, который руководствуясь первоначальным приказом (по нему сам город Краслава не входил в зону ответственности дивизии), старается уменьшить протяжённость полосы обороны. Он пытается избавиться от обороны Краславы и подписывает соответствующий приказ. Однако командир 51-го корпуса строго поправляет его.

Здесь стоит отметить такой интересный факт, 29 июня шли споры по 416-ому стрелковому полку 112-й стрелковой дивизии.

Комдив Копяк И.А. докладывает командиру 51-го стрелкового корпуса Маркову, что противник ведёт наступление на Краславу. 416-ый стрелковый полк получил приказ перейти на новый рубеж обороны, но его не отпускает начальник штаба 42-й танковой дивизии Северо-Западного фронта полковник Арефьев (он считает, что полк ему придан приказом командующего Северо-Западным фронтом). Полк прикрывает левый фланг 42-й танковой дивизии.

Копяк И.А. далее докладывает, что он потребовал от Буданова А.А. перейти на новый рубеж обороны, а для прикрытия 42-й танковой дивизии оставить две стрелковые роты.

После разговора начальника штаба 51-го стрелкового корпуса с начальником штаба 42-й танковой дивизии следует команда Копяку И.А. обеспечить и стык с правым соседом: «Вы отвечаете за весь участок к востоку от Краславы до 42-й танковой дивизии». А это опять увеличение полосы обороны полка (до оз.Дридза, расположенного в 12 км северо-восточнее Краславы).

Дело в том, что на правом фланге 416-го стрелкового полка оборонялась 42-я танковая дивизия Северо-Западного фронта, которая была сильно ослаблена предыдущими боями и не могла удерживать свои (в том числе Краславу) рубежи обороны. Согласно сводки штаба фронта в 42-ой дивизии нассчитывалоь 270 чел. личного состава, 7 танков и 14 орудий.

29 июня в 11-20 начальник штаба 51-го корпуса приказывает комдиву 112-й дивизии обеспечить стык с правым соседом (42-ой танковой дивизией). А это город Краслава, и оборонять его приказано Кунгурскому полку, рубеж обороны которого растянулся, начиная из района Пиедруя. Для усиления полку придавались 486-ой артполк и одна батарея 449-го гаубичного полка.

В это время в течение 28 - 29 июня на захваченный плацдарм в Двинске выдвигается немецкая дивизия СС "Мёртвая голова".

29 июня в 7-04 командир дивизии "Мёртвая голова" докладывает в штаб 56-го армейского корпуса: «Я нахожусь 500 м западнее Боровка на шоссе "Жидина - Краслава"» (это примерно в 12 км западне Краславы).

К 15-00 части дивизии СС "Мёртвая голова" заняли исходные рубежи Жидина - Липнишки. До Краславы 3 - 4км.

В эти дни бойцы 416-го полка из передового отряда дивизии на западных окраинах Краславы постоянно ведут бои с разведподразделениями немцев, которые перед наступлением стремятся занять более выгодные позиции и одновременно обнаружить огневые точки красноармейцев.

29 июня в полк поступило распоряжение занять рубеж обороны Индрица - ст.Индра. 1-ый батальон 416-го полка начал занимать этот рубеж. Но последовал новый приказ — сосредоточиться в районе Богданы - Лукаты и на рубеже ст.Индра - Городище.

Утром 30 июня полк получает новую задачу: «Обстановка изменилась. 1-ому батальону опять занять рубеж Индрица - ст.Индра» на Краславском направлении.

Вся эта неразбериха связана с тем, что 112-я дивизия по телефону получила задачу атаковать город Двинск и отбить там мосты. Поэтому направляемые части для обороны Краславы то ослаблялись, то опять укреплялись (шли споры).

И только к вечеру 30 июня, в соответствии с приказом комдива Копяка И.А. от 28.06.1941, в Краславу вошли и заняли оборону основные подразделения 416-го стрелкового полка, которые совершали пеший марш.

4. Кровопролитные оборонительные бои за Краславу

В этот же день в 22-00 из дивизии СС "Мёртвая голова" докладывают, что заняли позиции для атаки на Краславу, перед фронтом красные стрелки, есть артиллерия. Красных поддерживает авиация.

Командующий немецкой 4-й танковой группы посылает Директиву командиру 56-го моторизованного корпуса, где говорится, что их слабое продвижение накладывает значительные ограничения на танковую группу, и он сдерживает успех движения вперёд, создаёт угрозу снабжению.

1 июля в 12-00 следует приказ дивизии СС "Мёртвая голова" провести разведку боем Краславы и определить силы противника. В дополнение, вечером 1 июля (по донесениям штаба 416-го полка) немцы бомбят авиацией Краславу и передний край обороны полка. Также работала немецкая артиллерия.

В 16-45 в штаб дивизии СС "Мёртвая голова" поступает приказ атаковать 2 июля Краславу.

В тот же день в Краславу направляют 121-ю пехотную дивизию 2-го армейского корпуса, которой приказано наступать по северному берегу реки Западная Двина, захватить переправу и плацдарм в городе Краслава.

В это время в штабах Красной Армии на данном участке фронта царит неразбериха — вечером 1 июля приказ на отступление, в ночь с 1 на 2 июля уже на наступление, на бумаге (в приказах) 112-я стрелковая дивизия передаётся в состав Северо- Западного фронта.

Соответственно, приказы 416-му полку идут одновременно из штаба 27-й армии Северо-Западного фронта и от командования 51-го стрелкового корпуса Западного фронта.

Только к 4 июля в вышестоящих штабах разобрались в обстановке и соответствующим приказом вернули 112-ую стрелковую дивизию в подчинение 51-го стрелкового корпуса 22-ой армии Западного фронта.

Вся эта неразбериха связана с невыполнимым приказом для 112-й стрелковой дивизии атаковать Двинск и вернуть захваченные немцами мосты.

В этой противоречивой обстановке немцы силами дивизии СС "Мёртвая голова" утром 2 июля начинают наступление на Краславу. Наступление началось в 3-15.

Командир 416-го полка Буданов А.А. докладывает в штаб 112-й стрелковой дивизии, что противник неустановленными силами перешёл в наступление на левый фланг полка со стороны Вильмани - Удриши, наступление поддерживает артиллерия.

Немцы потеснили левый фланг, но введением в бой ударной группы 3-го батальона положение было восстановлено.

В 7-30 вновь атака немцев на левом фланге при поддержке артиллерии и они потеснили 3-й батальон. Однако основные рубежи в городе удерживаются. Полк ввёл в бой 196-ой отдельный разведывательный батальон (этот батальон 112-й дивизии был придан 416-му полку), взвод разведчиков и сапёрную роту.

Об упорных боях докладывают и немцы.

2 июля в 9-00 командир 1-го пехотного полка "Мёртвой головы" докладывает в штаб дивизии, что противник ожесточённо обороняет Краславу, его силы один - два полка. Три батареи пехотного полка подтянуты к западной окраине города. И далее, в данный момент левый фланг полка атакован противником силами до батальона. Устанавливаем связь со 121-й пехотной дивизией.

В 9-15 немцы докладывают — упорный противник оттеснён от западной окраины Краславы. В настоящее время атака противника с северо- востока. Противник ведёт артиллерийский огонь силами двух - трёх батарей.

В 11-17 идёт доклад, что 1-ый пехотный полк не может продвинуться дальше, передовая линия 500 м западнее Краславы.

В 12-22 из штаба дивизии командиру 1-го пехотного полка поступает — нужно овладеть Краславой, посылаем подкрепление.

В 14-00 полк передаёт в штаб дивизии — передовая линия та же, 500 м западнее города, нужна поддержка с севера.

В 14-30 на помощь 1-му пехотному полку приходит разведбатальон. Немцы почти захватывают Краславу, но следует контратака 416-го стрелкового полка, и город отбит. Доходит до того, что на западной окраине находился штаб 1-го пехотного полка, а восточная окраина города в руках кунгуряков.

В 16-30 на КП немецкого полка прибывает командир 121-й пехотной дивизии генерал-майор Отто Ланцелле. Он должен принять у дивизии СС "Мёртвая голова" занятый рубеж.

В 17-55 командир 1-го пехотного полка докладывает, что овладел Краславой, добавляя "Никаких пленных!".

3 июля в 4-00 командир 1-го пехотного полка докладывает в штаб дивизии, что намерение полка предоставить солдатам заслуженный отдых после жаркого боевого дня потерпело неудачу из-за вновь вспыхнувшего вражеского сопротивления. Это вынудило выделить два батальона для занятия круговой обороны Краславы. В 3-00 враг на отдельных участках начал наступление. Намеченное на 6-00 наступление едва ли возможно, так как сначала нужно подавить противника.

Это привело к тому, что стало сдерживаться наступление 3-го пехотного полка немцев на Дагду (северо-восточнее Краславы), так как мог оголиться фланг.

Командир дивизии "Мёртвая голова" докладывает в штаб 56-го армейского корпуса о невозможности правофлангового полка вести наступление, а в 7-00 запрашивает разведку самолётом, так как не могут точно установить позиции артиллерийских батарей противника.

Тем временем, начиная с ночи, сотни транспортных средств 121-й пехотной дивизии въезжают в Краславу. Этой же ночью артиллерия, приданная для усиления 416-му полку, открыла огонь по городу и все уцелевшие транспорты стали спешно покидать город. Создались заторы на шоссе в направлении Двинска.

В 9-15 командир 1-го пехотного полка докладывает, что от артиллерии противника большие потери. Позиции артиллерии не выявить из-за сложностей рельефа. Захватить Краславу можно только ценой больших потерь. Полк запросил срочной бомбардировки обороняющихся.

В 10-00 1-ый пехотный полк докладывает о подходе 121-й пехотной дивизии, которая получает приказ совместно с 1-ым пехотным полком перейти в наступление.

В 18-00 в штабе 112-й стрелковой дивизии выяснилось, что сосед справа 21-ый мехкорпус (входил в состав 27-й армии Северо-Западного фронта) начал отступать. В штаб 416-го стрелкового полка пришёл приказ от комдива 112-й дивизии отходить со всем хозяйством, но до темноты вести уличные бои в Краславе. Новый рубеж — лес восточнее города.

А ещё раньше в 16-00 немцы перешли в наступление. И именно в этих боях погибает первый немецкий генерал на советско-германском фронте — командир 121-й пехотной дивизии генерал-майор Отто Ланцелле.

К сожалению, об этом факте не сохранились донесения или какие-то воспоминания бойцов 416-го стрелкового полка и 112-й стрелковой дивизии.

Скорее всего бойцы не знали, кого убили. А позже сами погибли в последующих боях. Ведь полк в составе дивизии попал в окружение и обеспечивал прорыв основных сил, перерезав Ленинградское шоссе под Невелем. Из окружения вырвалась совсем малая часть полка.

Отсутствие объективной информации о гибели немецкого генерала породило много легенд, и присвоения некоторыми себе этого успеха Красной Армии.

24 июля 1941 года Совинформбюро передало сообщение о гибели Ланцелле от пули партизана, но никаких фамилий или отрядов названо не было. Со ссылкой на германское агентство Трансоцеан сообщалось, что Ланцелле и его штаб подверглись нападению советских партизан.

Гибель фашистского генерала пыталась позднее приписать себе и 42-я танковая дивизия.

Но сегодня известно совершенно точно, что генерала отправили на тот свет именно бойцы 416-го стрелкового полка 112-ой стрелковой дивизии.

В архивных документах немецкой 121-й пехотной дивизии имеется донесение о гибели её командира.

В нём сообщается, что когда основная масса пехоты скрылась в лесу, ничто не могло дальше удержать командира дивизии на КП, рвущегося в гущу боя. В сопровождении начальника штаба он выезжает к ведущему наступление 407-му пехотному полку и, минуя КП полка, достигает передовой линии батальона, ведущего наступление слева от шоссе (в примерно 5 километрах восточнее Краславы вдоль автодороги на Дриссу). При этом до намеченной цели наступления остаётся чуть менее 1 км.

В дальнейшем, продвинувшись вперёд вместе с передовым подразделением, генерал уходит оттуда вправо от шоссе, вследствие чего сам попадает в огневой бой. Он действует со своими спутниками, сам ведёт стрельбу из МП, продвигаясь дальше.

В донесении далее пишется, что противник, ведущий огонь с противоположной стороны шоссе, смертельно ранит двоих из сопровождения генерала. Вскоре после этого в тылу этой маленькой группы появляются русские. Это были вражеские стрелки, отступающие перед фронтом батальона, ведущего наступление справа от шоссе (который несколько отстал). В ближнем бою и пал генерал-майор Отто Ланцелле, находясь на переднем крае своей дивизии.

Объяснение типичное — во-первых, сам бросился в бой, во-вторых, героически отстреливался. Иначе, конечно, нельзя было написать в немецком донесении. Но из донесения можно сделать вывод, что это были не партизаны, а отступающие перед немецким батальоном красные бойцы.

И таковыми бойцами, уничтожившими немецкого генерала Отто Ланцелле, на этом участке фронта — были воины именно 416-го стрелкового полка 112-ой стрелковой дивизии.

Итак, 416-ый стрелковый полк первым из дивизии принял удар наступающих немецких частей и в ходе кровопролитных оборонительных боёв, а также контрнаступательных действий, не позволил фашистам сходу и без потерь взять Краславу.

Однако и полк понёс тяжёлые потери в личном составе. В том числе, 3 июля погиб комиссар полка Гизатулин Гиният Хисматович. Его сразил осколок снаряда. Об этом позже рассказал старший политрук Дедов Гавриил Иванович, который забрал партбилет и другие документы комиссара. Похоронили его прямо в окопе.

Здесь можно сказать, что волею судьбы 416-ый стрелковый полк оказался на стыке двух фронтов — Западного и Северо-Западного. Одно из самых опасных мест, ведь немцы наносили сильные удары в стыки соединений Красной Армии, тем более фронтов.

5. Упорные оборонительные бои на рубеже реки Сарьянка

В это время обстановка складывается не в пользу 416-го стрелкового полка, справа отходят части 27-й армии Северо-Западного фронта, а в тылу 112-й стрелковой дивизии в районе города Дисна немцы захватили плацдарм на северном берегу реки Западная Двина и угрожают окружением.

4 июля следует распоряжение командиру 416-го стрелкового полка отступить на рубеж реки Сарьянка и занять там оборону. Слева на рубеже от м.Устье до г.Дрисса оборону занял 308-ой стрелковый полк 98-й стрелковой дивизии. Получается, что Кунгурскому полку поручено оборонять основной рубеж по р.Сарьянка.

1-ый батальон полка должен был занять оборону на правом фланге, 2-ой — на левом, 3-ий батальон выводился во второй эшелон.

Подразделения полка занимают на Сарьянке укрепления бывшей "линии Сталина", которая была разукомплектована в связи с переносом границы на запад (в 1939 году), дооборудуют полевые укрепления, расставляют пулемёты и артиллерию.

6 июля в 10-00 командир 416-го полка Буданов А.А. получает приказ направить батальон второго эшелона на рубеж Пустельники - Урбаново - совхоз Освея. Через два часа рубеж увеличивается на юг до Папоротново. В этом районе уже находится разведбатальон дивизии и ждёт подкрепления. Во исполнение приказа комдива, Буданов А.А. направляет 3-ий батальон полка на занятие этого рубежа.

Вначале предполагалось, что вместе с 416-ым стрелковым полком оборону на Сарьянке будет держать и 524-ый стрелковый полк дивизии, размещаясь на правом фланге в районе оз.Освея. Однако ему следует приказ идти в направлении станции Борковичи для ликвидации захваченного немцами плацдарма в районе города Дисна.

Соответственно рубеж обороны 416-го полка растянулся от м.Устье до оз.Освея, достигая протяжённости около 40 км (это в разы превышало допустимые уставные значения).

6 июля в штабе 51-го стрелкового корпуса разобрались в оперативной обстановке и приказом повернули 524-ый стрелковый полк назад, на правый фланг дивизии в район западнее оз.Освея.

Нужно отметить, что вся эта путаница негативно отразилась на плотности оборонительных позиций Кунгурского полка.

Немцы в эти дни преследуют наши войска. Штаб немецкой 121-й пехотной дивизии 5 июля докладывает 2-ому армейскому корпусу — передовая линия ручей Ванаги - озеро 135 - озеро Стирнс.

Донесение от 6 июля в 22-00 — передовая линия Зарембовка - Ингрово - Ядвигово - отм.163 - Ливчани - Пельники. Немцы идут осторожно, боятся западни.

7 июля в 22-00 в немецком донесении — противник отходит на восток, видимо, будут удерживать рубеж на реке Сарьянка.

7 июля помощник нач.штаба 416-го стрелкового полка докладывает в штаб дивизии о готовности к обороне на Сарьянке:

I) Передовые отряды высланы в двух направлениях: первое — высота 152,5 (от 1-го батальона), второе — западнее Росицы (от 1-го батальона);

II) от каждого батальона выставлено боевое охранение: южнее Липовка на высоте 163,8 и на изгибе дороги у высоты 145,1;

III) произведено минирование берега р.Сарьянка, 130 шт.;

IV) командный пункт полка в лесу Налибовщина.

В этот день на правом фланге обороны активными действиями разведки 416-го полка были разбиты и отброшены разведдозоры немецкой 121-й пехотной дивизии, захвачены пленные.

8 июля пока 524-ый полк возвращался, противник ударил по правому растянутому флангу 416-го полка в районе оз.Освея, где держал оборону 3-ий батальон вместе с отдельным разведбатальоном дивизии.

После полудня немцы открыли сильный артиллерийский огонь, хотели подавить нашу артиллерию. В своих донесениях они отмечают, что у русских хорошие артиллеристы.

В 14-00 немцы силами двух батальонов форсировали р.Сарьянка и атаковали 3-ий батальон в районе западнее оз.Освея, тем самым создавалась угроза прорыва немецких частей с севера в тыл дивизии. Однако в это время подошёл 1-ый батальон 524-го стрелкового полка, и противник контратакой был остановлен и отброшен.

Немцы подтягивают дополнительные силы 121-й пехотной дивизии.

В 15-30 немецкие части снова пытаются атаковать. Но опять ударила наша артиллерия, и противник прекратил здесь наступление из-за больших потерь.

Ночь на 9 июля прошла спокойно, но немцы подтянули артиллерию. И с утра до полудня подразделения стали выдвигаться на позиции для атаки.

Штаб 121-й пехотной дивизии докладывает командующему 2-го армейского корпуса, что в 11-00 достигли линии восточной окраины леса западнее Мушино, западнее окраины Фольварково, Кривосельцы. КП дивизии находится в Росице.

Утром же немцы провели разведку боем, чтобы установить огневые точки на восточном берегу Сарьянки.

416-ый стрелковый полк отбивает атаку противника на рубеже Мушино - Дегтярёво.

Немцы используют самолёт-наблюдатель, он корректирует огонь артиллерии.

После же сильной авиационной бомбардировки и артподготовки противник переходит в наступление на всём рубеже реки Сарьянка.

На позиции 416-го стрелкового полка наступает немецкая 121-я пехотная дивизия в полном составе, к тому же усиленная танками (САУ).

К утру 9 июля в лесном массиве севернее м.Сарья немцы сосредоточили прибывшую из-под Краславы 666-ую батарею самоходных штурмовых орудий "Штурмгешютце" для поддержки пехоты, которая упёрлась в укреплённую полосу 416-го стрелкового полка, часть "линии Сталина", и залегла, остановив продвижение.

Разведка немцев обнаружила брод глубиной 0,9 м через Сарьянку. Такая глубина позволила самоходным штурмовым орудиям самостоятельно форсировать реку вброд и атаковать укрепления обороняющихся. Батарея развернулась и стала продвигаться вдоль реки в южном и юго-восточном направлениях, уничтожая с тыла встречающиеся огневые точки и узлы сопротивления обороняющегося полка.

Немецким самоходкам удалось прорвать оборону кунгуряков и выйти к позициям 449-го гаубичного артполка дивизии. Артиллеристы открыли огонь прямой наводкой, противник с потерями был отброшен, но и сам артполк понёс потери. Полностью был разгромлен 1-ый дивизион (12 орудий), погиб его командир капитан Волков В.

После этого пошла в атаку немецкая пехота, и плацдарм на восточном берегу Сарьянки противником был расширен. Немцы стали развивать наступление в сторону д.Латиково. Бойцы 416-го стрелкового полка контратаковали, однако с помощью 666-ой батареи самоходных орудий немцам удалось отбить атаку, сохранив плацдарм для дальнейшего наступления.

Вместе с тем, в тылу 112-й стрелковой дивизии (и соответственно 416-го полка) обстановка обостряется — немцы перебросили на плацдарм у Дисны дополнительные силы и значительно его расширили. Создалась угроза окружения подразделений дивизии на рубеже реки Сарьянки, в том числе 416-го полка.

И 10 июля последовал приказ отступить, новый рубеж для дивизии оз.Тятно - Задежье - Волынцы. Кунгурский полк занял оборону вдоль автодороги, ведущей к Ленинградскому шоссе.

6. Сдерживание наступающего противника на других рубежах

Днём 12 июля 416-ый полк получил приказ занять участок автодороги северо-западнее у оз.Тятно и не допустить выхода противника в тыл дивизии. С северо-запада к автодороге подходила ещё дорога, и на ней была обнаружена многокилометровая движущаяся колонна немецких войск. С полком шёл 436-ой артполк лёгкой артиллерии (ЛАП) дивизии, он оперативно развернулся и открыл огонь прямой наводкой. Бойцы 416-го полка пошли в атаку и завершили разгром немецкой колонны.

Затем в течение остатка дня полк организованно отошёл на восток, подвергаясь ударам противника с воздуха. С наступлением сумерек полку вместе с 436-ым ЛАП пришлось прорываться, так как немцы предприняли попытку окружить эти отходящие части. Понеся потери полк всё же отбил атаки противника, вышел к шоссе и соединился вместе с артполком с основными силами дивизии. Дивизия же отходила на новый рубеж м.Юховичи - р.Нища. 416-й полк после последних боёв занял рубеж в д.Дмитров Мост во втором эшелоне дивизии.

13 июля, когда находящаяся на левом фланге корпуса 98-я стрелковая дивизия (на то время в состав 51-го корпуса входили 170-я, 112-я и 98-я дивизии) стала отступать, и над ней нависла угроза окружения, в соответствии с приказом штаба корпуса 416-ый полк нанёс контрудар по противнику в южном направлении из района д.Станиславово, оз.Россоно и предотвратил отсечение 98-й стрелковой дивизии от основных сил корпуса. Немцы понесли здесь большие потери и остановились. После этого полк вывели в резерв во второй эшелон.

Упорные бои и потери постоянно отмечают в своих донесениях немецкие командиры.

12 июля командир 121-й пехотной дивизии докладывает в штаб 2-го армейского корпуса, что противник ведёт бои на правом участке, переходя в контратаки. Отмечает, что против него обороняется 416-ый стрелковый полк.

13 июля он же в донесении отмечает, что противник перешёл в атаку. При этом русские, несмотря на недостаток боеприпасов и продовольствия, демонстрируют, что стойкости ещё достаточно.

Из показаний пленных немцы отмечают, что в частях много бойцов из Уральского региона. Большая часть нового призыва, мобилизованного после 15 июня 1941 года, плохо подготовлена, измучена большими частыми переходами и плохим питанием.

Однако немцы отмечают, что русские ведут бои, периодически переходят в контратаки — против них стоит 416-ый стрелковый полк. И 13 июля немцы не смогли продвинуться вперёд.

14 июля в Кунгурский полк прибывает начальник штаба 51-го стрелкового корпуса полковник Сазонов К.И. и лично ставит полку задачу в кратчайшие сроки осуществить пятнадцатикилометровый марш в район оз.Нещердо с целью усиления частей 98-й стрелковой дивизии для удержания нового рубежа обороны на левом фланге корпуса.

Полк оперативно выступил и к 19-00 прибыл к месту назначения. Комдив 98-й стрелковой дивизии уточнил задачу полку. Однако 15 июля стало известно, что немцы перерезали тыловые коммуникации 112-й стрелковой дивизии и других частей корпуса, нарушив подвоз боеприпасов и продовольствия.

И утром 16 июля из штаба корпуса поступает приказ частям отходить к реке Уща с дальнейшим движением колонн в направлении Невеля.

7. Бои в окружении западнее Невеля. Героическая гибель командира полка. Из окружения прорвалось менее трети бойцов

Вечером 17 июля части вышли в район оз.Язно, в 45 км западнее Невеля, который 16 июля оказался в руках немцев. Получен приказ двигаться в район д.Созоника - оз.Боровно (это в 10 км северо-западнее Невеля и в нескольких километрах от Ленинградского шоссе) с дальнейшим прорывом на Новосокольники.

В качестве основного маршрута принято движение по линии Пасека - Уставное - Погребище - Репище. Далее серьёзным препятствием при прорыве служил участок шоссе Невель - Пустошка длиной более 50 км, по которому постоянно шло передвижение немецких войск (эту автодорогу из Невеля на северо-запад называли ещё Ленинградским шоссе).

В частях началась подготовка к прорыву, формировались ударные группы истребителей танков, группы прикрытия. Были разработаны маршруты и порядок движения, состав сил и средств прорыва.

На это время в 416-ом полку осталось не более 1000 человек без учёта раненых (из 3200 чел. на начало войны).

Полк занимает место на правом фланге западной половины временной круговой обороны корпуса и прикрывает западное и северное направления со стороны Ленинградского шоссе, находясь в 20 км северо-западнее города Невель.

Тем временем немцы усиливают войска, замкнувшие окружение вокруг частей корпуса. 19 июля 416-ый полк направляется в район Репище, на острие будущего прорыва.

416-ому стрелковому полку поставили задачу в ночь с 19 на 20 июля захватить высоту 202,4 у д.Кузнецово (высота примыкала к Ленинградскому шоссе), с которой противником простреливался значительный участок прорыва частей корпуса.

Ночью бойцы полка взяли высоту, однако немцы, понимая её важность, 20 июля бросили сюда дополнительные силы и отбили высоту. Дважды полк врывался на высоту и дважды после наступления превосходящих сил противника оставлял её.

В итоге высота осталась у немцев. В этих жестоких боях погиб командир 416-го стрелкового полка Буданов А.А. Он был тяжело ранен и попал в плен. Фашисты зверски расправились с ним. В боях за высоту погибло очень много бойцов полка.

В это же время, одному из батальонов полка была поставлена задача атаковать противника в северо-западном направлении на деревню Жуково с целью оказать помощь левому флангу прорывающихся частей корпуса. Однако у Жуково этот батальон наткнулся на сильную оборону противника и понёс тяжелейшие потери, на следующий день командир батальона капитан Тамм И.Я. вернулся только с 40 оставшимися бойцами.

Стоит сказать, что 416-ый стрелковый полк в боях за господствующую высоту, расположенную перед Ленинградским шоссе, оттянул на себя значительные немецкие силы, чем облегчил выполнение поставленных задач для других окружённых подразделений корпуса.

Действия полка помогли соседям слева, которые перешли в атаку и часть из них прорвалась из окружения. Однако немцы подтянули дополнительные части и закрыли брешь.

В ночь с 20 на 21 июля остатки полка вместе с другими частями дивизии пошли на прорыв, и часть подразделений корпуса прорвалась. Это удалось благодаря тому, что бойцы полка захватили участок Ленинградского шоссе. Однако достаточных сил долго удерживать его они не имели, пришлось отступить.

К исходу же 21 июля немцы образовали плотное кольцо окружения.

22 июля поступил приказ командования корпуса разбиться на мелкие группы и самостоятельно прорываться на участке д.Стрельниково - д.Бегуново.

Так например, начальник штаба 416-го полка майор Марсов К.П. 25 июля вывел из окружения отряд в 95 человек. Впоследствии Марсов К.П. получил звание полковника, был назначен начальником штаба 24-й стрелковой дивизии (7.09.1942 г. был смертельно ранен в бою в Сталинградской области).

Всего из окружения вышло менее 1/3 численности дивизии и ещё меньшая часть бойцов 416-го стрелкового полка.

Как видим, полк не бежал, отступал только по приказам, задерживал на несколько дней немцев в Краславе и на реке Сарьянка. Своими активными действиями обеспечил выход из окружения части сил дивизии и корпуса. Но сам, можно так сказать, практически весь полёг на полях сражений.

8. Воспоминания бойца Кунгурского полка

Отец оставил воспоминания о боях в составе Кунгурского полка в трёх номерах (от 20, 22 августа и 5 сентября) Кунгурской газеты "Искра" в 1974 году.

В свои 19 лет он не был в командном составе и не мог оценивать ситуацию "сверху". Мы же сегодня из архивов знаем общий ход боёв полка, и тем интереснее его взгляд "изнутри", его оценка боёв с позиций рядового бойца, снайпера-наблюдателя 1-го батальона Кунгурского 416-го стрелкового полка.

Вот его воспоминания в газетной статье "В рядах Кунгурского полка".

30 июня наш полк, совершив 152-километровый марш, прибыл в город Краславу.

Здесь нам поставили боевую задачу: задержать противника на подступах к городу.

Вместо отдыха после изнурительного марша мы всю ночь рыли окопы на горе Замковой, что на западной окраине Краславы.

Мой окоп, как снайпера-наблюдателя, находился метрах в ста впереди от расположения роты в направлении кладбища. Имея винтовку с оптическим прицелом, я должен был меткими выстрелами поражать отдельные цели противника.

1 июля утром немецкие самолёты бомбили наши позиции. Когда улетели самолеты, заработала артиллерия противника. Появилась вражеская пехота. Наши открыли ураганный огонь. Атака была отбита, а затем и вторая.

Ночью командиры накоротке рассказали о боевой обстановке: днём противник проводил разведку боем, завтра ожидается генеральное наступление фашистов.

С рассветом 2 июля началась орудийная канонада, которая не стихала весь день. Разрывы бомб и снарядов заглушили всё, едкий дым расстилался по полю. Появились цепи вражеских солдат. Слышались дикие крики на чужом языке. Пьяные головорезы шли в полный рост и вели сплошной огонь из автоматов.

Из окопов невозможно было выглянуть, потому что над головами летели огненные струи. Разрывные пули, рассчитанные на психологическое воздействие, лопались от удара о травинку, создавая иллюзию, что автоматчики ведут огонь совсем рядом.

Создалось критическое положение. Выручила наша артиллерия, которая заставила противника залечь. Этого было достаточно, чтобы бойцы открыли ураганный огонь по врагу из всех видов оружия.

Инициатива перешла в наши руки. Атака захлебнулась, противник откатился, оставив много убитых и раненных, а также подбитой техники.

Через некоторое время неприятель, введя в бой резервы, начал ещё более яростное наступление. Ему удалось достигнуть нашего переднего края. Началась рукопашная схватка, пошли в ход гранаты. Наш батальон поднялся в контратаку и с криком “ура” бросился на фашистов.

Всё перемешалось. Были моменты, когда трудно было сразу определить, где враги и где наши. Контратаку поддержали другие подразделения, ударившие с флангов.

Враг не выдержал и начал в панике отходить. Но и мы понесли большие потери.

Поздно вечером, после еще нескольких контратак, мы получили приказ оставить город и отойти на второй рубеж.

Сосредоточившись в лесу восточнее Краславы, мы начали готовить вторую линию обороны. Законы войны суровые: вместо отдыха после тяжелых двухдневных боев шла усиленная подготовка для контрудара по противнику. 3 июля нам предстояло вернуть Краславу.

В роте за время боев выбыла из строя половина личного состава. В других подразделениях было такое же положение. Командирами взводов приходилось назначать сержантов, а то и просто рядовых бойцов.

Наш исходный рубеж находился на опушке леса около шоссейной дороги, ведущей из Краславы на Полоцк. По установленному сигналу должен был начаться штурм города. Уточнялись маршруты движения, порядок связи и взаимодействия.

Нам сказали, что в контрударе будут участвовать танки. Это подняло боевой дух бойцов, и остаток ночи они провели в мыслях о предстоящей атаке.

Июльская ночь коротка. Забрезжил рассвет. Вскоре сигнальные ракеты подняли бойцов, и они пошли на штурм.

“Даешь Краславу!” — таков был клич. Заработала наша артиллерия. Но танки, которых мы ждали с нетерпением, так и не появились.

От опушки до города было метров четыреста - пятьсот. Их занимала низина с кустарниками и вьющимся в направлении города ручьем. Преодолев это пространство, мы ворвались в Краславу.

Вскоре сильный огонь противника заставил залечь. Передали сигнал артиллеристам побольше дать огня, по существу вызвав его на себя. Артиллерия фашистов молчала, опасаясь попасть по своим.

Короткими перебежками от дома к дому мы теснили противника. Ожили вспышками чердаки домов. Залповым огнём из винтовок мы подавляли огневые точки врага.

Вскоре значительная часть города оказалась в наших руках.

Но вот нашей группе путь преградил огонь пулемётов и автоматов из дома с высокой кирпичной стеной. Наши залпы не возымели действия. Дом был превращен в своеобразную крепость с амбразурами в стенах. Находясь на удобной высоте, противник простреливал лощину, по которой мы двигались.

Решено было обойти дом и ворваться во двор. Я рванул к ручью. В это время полоснула очередь, и я упал в воду. Ручей спас мне жизнь, потому что взметнувшаяся при падении плащ-накидка в нескольких местах оказалась пробитой пулями.

Скатились в ручей и другие бойцы. Под прикрытием берегов мы по воде поползли вперёд. Во дворе дома завязалась рукопашная схватка, пошли в ход гранаты. Злополучный дом был взят нами, но дорогой ценой: погибло пятнадцать наших ребят.

Путь к центру города был открыт. Откуда-то появился старик, житель города Краславы. Он показал нам, как лучше пройти вперёд. Ещё долго шли уличные бои.

В тот день Краслава несколько раз переходила из рук в руки.

После нескольких атак противника мы получили приказ об отходе на третий рубеж обороны, к реке Сарьянке. Фашистские самолёты и огонь дальнобойной артиллерии всё время преследовали нас.

В лесу под Краславой мы похоронили многих павших товарищей. Но здесь были разгромлены отборные гитлеровские части и надолго приостановлено их продвижение.

Наша рота заняла позиции на невысоких холмах в пятистах - шестистах метрах от реки Сарьянки. Влево расположились остальные подразделения Кунгурского полка.

Рано утром 9 июля вместе с другим наблюдателем из отделения управления получил боевую задачу от командира роты старшего лейтенанта Шаева: проникнуть в деревню, которая находилась на противоположной стороне речки, и вести наблюдение в западном направлении.

Мы переправились через речку и пробрались в деревню. Жителей в ней не было. Выбрали по-удачнее чердак дома и стали вести наблюдение.

Впереди простиралось поле, в километре — полутора виднелся лес, слева нарушал видимость кустарник. Прошло уже около двух часов, а в нашем секторе наблюдения не было никаких изменений.

Вскоре на левом фланге разыгрался сильный бой. Отчётливо были слышны взрывы снарядов и пулемётные очереди. За лесом что-то горело, валил густой дым.

Стало ясно, что противник повёл наступление на левом фланге нашего Кунгурского полка.

Ситуация изменилась. Бой шёл уже на левой стороне реки, а мы, как в мышеловке, сидели на правой стороне. Что делать? Принимаем решение возвратиться в роту.

На высоте видим какие-то фигуры. “Вот, значит, где наши”, — подумали мы. Но в это время по нам полоснул автомат.

Стало ясно, что стреляют фашисты, переправившиеся через речку. Заняв удобное положение, я навел оптический прицел. В перекрестии оказался гитлеровец в зелёном мундире. Нажимаю спусковой крючок — и подстреленный враг падает на землю.

После этого и началось: застрочили автоматы, раздались пронзительные крики на чужом языке.

Мы вбежали в рожь. Перед нами открылся противоположный берег реки. Шли бесконечные цепи немцев, ползли чёрные квадраты танков. Видим невдалеке наш ручной пулемёт. Лежит убитый пулемётчик — вблизи воронка от мины. Пробуем пулемёт. Исправный. Выпустив несколько дисков по цепям противника и прихватив пулемёт, мы вбежали в горящую деревню.

Из-за реки ударил миномёт. Гитлеровцы прочёсывали рожь из автоматов. В это время наш левый фланг ударил по приближающимся цепям фашистов, заставив их залечь. Бой разгорелся с новой силой.

С трудом мы пробились к своим и разыскали нашу роту. Командир объявил благодарность за находчивость и правильные самостоятельные действия.

Был ясный июльский день 1941 года. Сводная колонна нашей дивизии отходила на новые рубежи. Впереди шли остатки Кунгурского полка, за нами двигались артиллерийские части, обозы. Замыкал колонну 385-й стрелковый полк.

Голова колонны вытянулась из леса. Перед нами простиралось поле. Впереди виднелась деревня, а дальше снова темнел лес. В километре от нас проходила вторая дорога. Она пересекала ту, по, которой двигалась наша колонна. По другой дороге тоже шла колонна войск.

Головы колонн подошли на сравнительно близкое расстояние. Из наших кто-то крикнул: "Немцы!". Встречные заорали: "Pyс!". Оказывается, наша колонна сошлась с немецкой. Ну и началось тогда!

На ходу, рассредоточиваясь и ведя огонь, наши бросились вперёд. Было ясно, что при такой встрече возьмёт верх тот, кто не растеряется.

Наша артиллерия первой ударила по фашистам. Загремело громкое "ура!".

Бой продолжался не более двадцати минут. Инициатива полностью находилась в наших руках. Немецкая артиллерия даже не успела открыть огонь, так и осталась в лесу.

В этом бою было убито более ста фашистов, взяты пленные. Захвачены ценные карты и штабные документы. Среди нас убитых не было. Пленные немцы рассказали, что они нашу колонну приняли за свою. Но и мы вначале приняли колонну противника тоже за свою. На войне бывает и такое.

Мы заняли оборону в сосновом бору на безымянной высоте. По наименованию у нас был сводный батальон, а фактически в нем насчитывалось не больше роты личного состава.

Мы должны были задержать противника, если он здесь появится, не дать ему возможности продвинуться в восточном направлении. На вершине и склонах высоты бойцы вырыли окопы и установили пулемёты, выставили посты и дозоры, наладили наблюдение и связь. На всякий случай разобрали мостик через ручей.

Вскоре к ручью подкатил немецкий лимузин, потом стал быстро разворачиваться. "Уйдёт", — подумали мы. Раздалась пулемётная очередь. Машина заглохла. Из кабины выскочили два немецких офицера, но, скошенные пулями, упали, распластав руки. Шофёр и ещё один фашист были убиты в машине. Мы взяли оружие, документы, штабные карты. Как потом стало известно, это были "важные птицы".

С вражеской стороны донёсся дикий шум, послышалась беспорядочная пальба. Потом враг начал атаку. Когда за ручьём появились вояки в зелёных мундирах, мы открыли огонь. Атака захлебнулась, но во второй половине дня нажим противника на наши позиции усилился.

Видя, что со стороны ручья взять высоту невозможно, гитлеровцы начали обходить её со стороны поля, на левом фланге. Одновременно автоматчики проникли в наш тыл. Подразделения на правом фланге не выдержали и стали отходить.

Создалась критическая обстановка. Мы были вынуждены оставить высоту.

Последовал приказ командования вернуть позицию. Всю ночь мы готовились к штурму. Перед рассветом, скрытно подойдя к высоте, мы единым порывом вновь овладели ею. Исход боя решили гранаты, которыми мы буквально забросали противника. Гитлеровцы, не ожидали такой дерзкой ночной атаки, и побежали.

В эту же ночь наши разведчики совершили вылазку во вражеский тыл и притащили "языка".

Противник повёл новые яростные атаки на горстку храбрецов, но все они отбивались нашими бойцами, пока не был получен приказ командования перейти на новый рубеж.

День за днём таяли ряды славного 416-го Кунгурского стрелкового полка. Но оставшиеся в живых до последнего дыхания продолжали выполнять свой солдатский долг.

9. Это и их действиями был в итоге сорван "блицкриг" германской армии

В боях, последовавших после обороны на рубеже реки Сарьянка, отец был тяжело ранен и не смог уже принять участие в последующих боях 416-го стрелкового полка.

Воспоминания отца и открывшиеся архивные материалы показывают, что и в самый трудный, трагический период войны, в июне - июле 1941 года, было место героизму и подвигам наших солдат.

Это они сорвали "блицкриг" германской армии и дали возможность стране мобилизоваться и в дальнейшем одерживать победы.

И ярким примером такого героизма являются бойцы Кунгурского 416-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии, сформированной на Урале.

Наш долг — помнить и свято чтить память о воинах Великой Отечественной войны.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:

— Леонид Барминский, Владимир Барминский. Книга "Судьба, опаленная войной", г.Москва, изд. "Известия", 2019г., ISBN 978-5-206-01019-0

( biblioteka.by/m/articles/view/-Судьба-опаленная-войной-Книга-по-воспоминаниям-Барминского-В-В ),

( http://proza.ru/2022/09/13/940 ),

( biblioteka.by/m/articles/view/Книга-Судьба-опаленная-войной-Анонс ),

( https://www.chitalnya.ru/work/3044778/ ),

( https://search.rsl.ru/ru/searc...асильевич) );

— Владимир Барминский. Книга "Круги войны", Издательский Центр Белорусского государственного университета, Минск-2018г., ISBN 978-985-553-532-5

( biblioteka.by/m/articles/view/КРУГИ-ВОЙНЫ ),

( http://proza.ru/2021/07/05/1026 ),

( www.litmir.me/bd/?b=674149&p=1 );

— Леонид Барминский, Владимир Барминский. Статья "Героизм и трагедия 112-ой стрелковой дивизии"

( https://proza.ru/2019/03/18/1409 ),

( http://istclub.ru/topic/2779-г...й-дивизии/ );

— Владимир Барминский. Аудиозапись статьи "Героизм и трагедия 112-ой стрелковой дивизии"

( https://www.youtube.com/watch?v=nylRqWjAJ9g );

— Леонид Барминский, Владимир Барминский. Статья "Кунгурский 416-ый стрелковый полк"

( http://proza.ru/2022/04/19/1427 );

— Леонид Барминский, Владимир Барминский. Статья "1941 год. Дисненский плацдарм"

( https://proza.ru/2020/09/14/1669 ),

( http://istclub.ru/topic/2933-1941-год-дисненский-плацдарм/ );

— Барминский В.В. "В рядах Кунгурского полка". Статья в Кунгурской газете "Искра" за 20, 22 августа и 5 сентября 1974 года

( https://proza.ru/2017/07/28/1154 ),

( biblioteka.by/m/articles/view/Статья-В-рядах-Кунгурского-полка-112-стрелковая-дивизия );

— Барминский В.В. "У стен Краславы". Статья в Краславской газете "Заря коммунизма" за 7 мая 1985 года

( https://proza.ru/2017/11/08/1946 );

— статья "18 февраля 1944 года – памятная дата военной истории. Операция "Звёздочка"

( http://proza.ru/2021/02/13/1602 );

— передача Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Республики Беларусь (новостной эфир от 19.12.2018г.), посвящённая операции "Звёздочка"

( https://www.youtube.com/watch?v=rbQuxNKPrWQ );

— статья "От смерти унесли на руках". Газета Парламентского собрания Союза Беларуси и России

( https://www.souzveche.ru/articles/community/49011/ );

— Владимир Барминский. Статья "Операция "Звёздочка" в газете "Советская Россия" от 26 июля 2018 года

( web.archive.org/web/20181115195013/http://www.sovross.ru/articles/1723/40500 ),

( https://msk.kprf.ru/2018/07/27/98001/ );

— "Операция "Звёздочка". Аудиозапись статьи в газете "Советская Россия" за 26 июля 2018 года от автора Владимира Барминского

( https://www.youtube.com/watch?v=Zwbry9-WZZw );

— Леонид Барминский. "Операция "Звёздочка" в газете "Витьбичи" (Витебская городская газета) от 18 ноября 2017 года

( http://www.pressreader.com/bel...5435140309 );

— Барминский В.В. Статья "Операция "Звёздочка" в газете "Советская Белоруссия" от 20, 21 июня 1967 года

( https://proza.ru/2017/07/27/1771 ),

( biblioteka.by/m/articles/view/ОПЕРАЦИЯ-ЗВЁЗДОЧКА-Статья-в-газете-за-1967-год );

— Барминский В.В. Очерк "Мужали в боях" в сборнике "Годы комсомольские", изд. "Юнацтва", Минск-1988г., ISBN 5-7880-00025

( https://proza.ru/2017/10/30/1193 ),

( biblioteka.by/m/articles/view/МУЖАЛИ-В-БОЯХ-Годы-комс-Партизаны-Витебщины );

— Барминский В.В. Статья "Ради жизни детей" в Красноборской газете "Знамя" от 1 августа 1981 года

( https://proza.ru/2017/10/14/967 );

— статья "Подвиг летчика Мамкина. Воспоминания детдомовца"

( https://proza.ru/2019/11/21/1113 );

— Леонид Барминский, Владимир Барминский. Статья "Партизанская операция "Звёздочка" – правда и вымыслы"

( https://proza.ru/2017/07/29/1638 );

— Леонид Барминский, Владимир Барминский. Статья "Операция "Звёздочка" – расставим акценты"

( https://proza.ru/2020/06/01/967 );

— статья "5 мая 1944 года – памятная дата военной истории. Героический прорыв белорусских партизан из фашистского окружения под Ушачами"

( http://proza.ru/2021/04/22/725 );

— Барминский В.В. Статья "Через годы огневые. В памяти народной" о партизанском прорыве из фашистского окружения под Ушачами (Витебская область) в 1944 году напечатана в Красноборской газете "Знамя" в двух номерах за 13 и 15 июля 1982 года

( https://proza.ru/2017/10/14/1055 ),

( biblioteka.by/m/articles/view/Партизанский-прорыв-на-Ушаччине-в-1944-году-Партизаны-Витебщины );

— Барминский В.В. Статья "Партизанская республика" в Красноборской газете "Знамя" от 13 августа 1988 года

( https://www.proza.ru/2017/10/14/1005 ),

( libmonster.ru/m/articles/view/БЕЛОРУССИЯ-ПАРТИЗАНСКАЯ-РЕСПУБЛИКА ).

|

Тема: Операция «Звездочка» — нужно справедливо расставить акценты

3.06.2020, 11:20

Анонс:

Великая Отечественная война. Партизанское движение в Белоруссии.

Партизаны Витебской области. Полоцко-Лепельская партизанская зона (штаб партизанского соединения размещался в райцентре Ушачи).

Партизанская бригада имени Чапаева. Партизанский отряд имени Щорса: операция "Звёздочка" по освобождению в 1944 году воспитанников Полоцкого детского дома 1, удерживавшихся оккупационными немецко-фашистскими войсками (ноябрь 1943 года - 11 апреля 1944 года).

В средствах массовой информации активно обсуждается операция белорусских партизан по спасению из фашистского плена детей Полоцкого детдома в феврале 1944 года, к которой чуть позже (конец марта - начало апреля) были привлечены фронтовые лётчики для эвакуации освобождённых детей за линию фронта в советский тыл.

Действительно, это единственный случай в истории Великой Отечественной войны, когда из-под охраны немцев партизанами были вывезены дети целого детского дома, после чего их вскоре эвакуировали из Белоруссии на Большую землю в советский тыл.

Поэтому понятно такое внимание к этой уникальной операции.

Зачастую, вспоминая эту операцию, авторы и режиссёры телепередач уделяют основное внимание подвигу лётчика 105-го авиаполка Мамкина А.П.

А ведь прежде чем отправить детей самолётами в тыл, их предстояло вызволить из фашистского плена.

И сделали это белорусские партизаны отряда имени Щорса — однако, при этом подвигу партизан уделяется мало внимания.

Этот вопрос и поднимается в статье «Операция "Звёздочка" — расставим акценты».

Дополнительно в материале приводится полное описание операции "Звёздочка" и список освобождённых воспитанников детдома

.

.

.

Материал по запросу:

операция звездочка, операция звёздочка подвиг мамкина, подвиг летчика мамкина, подвиг александра мамкина, полоцко-лепельская партизанская зона, полоцкий детский дом во время войны, полоцкий детский дом 1 во время войны, операция звездочка в великую отечественную войну, партизаны ушаччины, партизаны витебщины, партизаны витебской области, партизаны белоруссии

.

.

.

.

ОПЕРАЦИЯ "ЗВЁЗДОЧКА" — РАССТАВИМ АКЦЕНТЫ

В последние годы в средствах массовой информации (в интернете, в печати, на телевидении) активно обсуждается героическая операция белорусских партизан и летчиков Красной Армии по спасению из фашистского плена детей Полоцкого детского дома в 1944 году.

Действительно, это единственный случай в истории Великой Отечественной войны, когда с охраняемой фашистами территории партизанами были выведены и доставлены в полном составе в очищенную к тому времени от оккупантов партизанскую зону воспитанники целого детского дома, после чего их вскоре эвакуировали с территории Белоруссии на Большую землю (в советский тыл).

Поэтому понятно такое внимание к этой уникальной операции.

Нужно отдать должное всем героям, совершившим этот подвиг — спасшим жизни около 200 детей, которых ждала трагическая участь стать донорами для немецких солдат или погибнуть в плену от голода. А вполне вероятно, что немцы, обозленные неудачами на фронте, их бы просто уничтожили.

Однако, вспоминая эту операцию, большое количество авторов и режиссёров телепередач уделяют основное внимание подвигу лётчика Мамкина А.П., который совершил восемь успешных рейсов по эвакуации уже освобождённых детей из партизанской зоны за линию фронта на Большую землю, а на девятом был подбит.

Лётчик в том полёте не бросил штурвал горящей машины, перелетел через линию фронта, будучи раненым и обожжённым, сумел посадить самолет в расположении частей Красной Армии. Лётчик затем в госпитале от полученных ран умер, но пассажиры этого рейса остались живы.

Никто не подвергает сомнению его подвиг. После войны в его честь названы улицы, стоят памятники, имя Мамкина увековечено в музеях.

Но так получается, что подвиг Мамкина как-то заслоняет собой других героев этой дерзкой и успешной операции по спасению детей.

И в итоге незаслуженно замалчивается героизм партизан или показывается их участие очень и очень скромно, как бы между прочим.

А ведь прежде чем отправить детей самолетами на Большую землю, их предстояло вызволить из фашистского плена.

И сделали это белорусские партизаны отряда имени Щорса (командир Алёщенко Б.П., комиссар Короленко И.А.) бригады имени Чапаева (командир Мельников В.В., комиссар Кореневский И.Ф.) Полоцко-Лепельской партизанской зоны.

Это они, рискуя жизнями, проникли в немецкий гарнизон в деревне Бельчица, где располагался детдом, и скрытно вывели оттуда детей и вывезли в партизанскую зону.

Потребовалась целая боевая операция, которая готовилась партизанами более двух месяцев и затем была успешно проведена отрядом в ночь с 18 на 19 февраля 1944 года.

Однако почему-то подвигу партизан уделяется мало внимания и вся операция "Звёздочка" в средствах массовой информации часто сводится только к подвигу летчика Мамкина А.П. (кстати, перевозили детей в тыл на Большую землю и другие лётчики — Дмитрий Кузнецов, Николай Жуков на самолётах По-2).

Именно так освещалась эта операция в мае 2017 года на НТВ в передаче «Место встречи» и в мае 2019 года на первом телеканале в передаче «Пусть говорят».

А ранее в 2015 году на белорусском телеканале ОНТ в рубрику "Обратный отсчёт" был помещён фильм об операции "Звёздочка", представленный как "документальный фильм", где документами и не "пахло". О партизанах в нём вообще ничего не было упомянуто. Вот уж действительно — сей "продукт" находится в "обратном отсчёте" от правды.

В фильме озвучены выдуманные легенды, далёкие от реального осуществления операции по спасению детей.

Понятно, что наличие одной конкретной фигуры подкупает и упрощает работу режиссерских групп, к тому же можно и себя поставить и увековечить в радетелях за героя, а партизаны — это нечто, вроде как сущее, но размытое.

Так вот сейчас, в целях восстановления правды, нужно отдать должное и героям-освободителям детей — партизанам.

Без них не было бы кого отправлять на Большую землю, и подвиг лётчика не состоялся бы — дети бы просто сгинули в фашистском плену!

Сейчас мы можем назвать конкретные фамилии партизан!

Да их много, не один человек, но от этого сделанный ими подвиг не должен игнорироваться.

Об этом впервые рассказал в своих воспоминаниях наш отец, Барминский Василий Васильевич, который в годы войны был зам.комиссара партизанского отряда имени Шорса. А позже они были дополнены партизанскими документами из Национального архива Республики Беларусь.

Барминский В.В. единственный из партизан-участников этой операции, кто после войны подробно рассказал в печати о спасении детей из фашистского плена.

Ведь многие партизаны и командиры отряда имени Щорса погибли в последующих боях или умерли от полученных ран.

А из оставшихся в живых после войны участников операции никто в печати не выступал — они поручили это сделать нашему отцу, тем более, что он был одним из разработчиков и руководителей операции, сам принимал в ней непосредственное участие.

Началась операция (как её потом назовут "Звёздочка") в один из дней поздней осени 1943 года, когда разведгруппа отряда имени Щорса под командованием Штеера (в её состав входили Штеер Пётр Фёдорович, Баканов Иван, Жавренков, Васькович Владимир) осуществляя наблюдение за немецким гарнизоном в деревне Бельчица (южнее города Полоцк), обнаружила движущуюся к ней колонну немецких крытых грузовых машин.

Однако вместо естественно понимавшегося — переброски в гарнизон пополнения, неожиданно из машин начали выгружаться дети, их было много.

Это было необычно и ночью партизанские разведчики скрытно проникли в деревню. Выяснилось, что сюда фашисты перевезли из города Полоцк детский дом вместе с воспитателями, всего в количестве около 200 человек.

Воспитатели, с которыми удалось встретиться партизанам, рассказали, что немцы решили не утруждать себя кормежкой детей в городе и вывезли их на самообеспечение в деревню. Дети голодали, болели, не хватало одежды, лекарств. Ходили слухи, что детей могут вывезти в Германию или сделать их донорами для немецких солдат.

Было понятно, что жизнь детей находится в опасности.

По возвращению в отряд разведчики доложили об этом командиру отряда Борису Алёщенко, далее были поставлены в известность командование бригады имени Чапаева и штаб Полоцко-Лепельского партизанского соединения. Штабом соединения и командованием бригады было принято решение разработать операцию по спасению детей, выполнять которую поручили отряду имени Щорса.

Прежде всего, отряд установил постоянную связь с воспитателями детдома и стал вести повседневную разведку вокруг деревни Бельчица.

Задача по освобождению детей осложнялась тем, что в удерживаемом фашистами детдоме было много малолетних (от 3 до 5 лет) детей, которые сами не смогут по глубокому снегу дойти до леса. А в самой деревне, на другом краю от детдома, располагался крупный немецкий гарнизон.

Партизаны понимали, если открыто завязать бой или их обнаружат в момент вывода детей, то в возникшей перестрелке дети могут погибнуть. Поэтому операцию решено было провести максимально скрытно и, соответственно, ночью.

Отряду предстояло уточнить численность немецкого гарнизона, его вооружение, размещение постов охраны. Из-за сложности выполнения поставленной задачи разведка вокруг немецкого гарнизона велась более двух месяцев. За это время партизаны точно установили расположение немецких постов, время их смены, каким вооружением и силами располагают фашисты, места установки пушек и пулемётных гнёзд противника.

В частности, выяснилось, что в Бельчице находится усиленный немецкий гарнизон из трёх батальонов, на вооружении которых имеется 12 пушек, 17 миномётов, большое количество пулемётов.

Когда вся необходимая информация была собрана, началась разработка самой операции. Её решено было провести ночью. План был разработан до мельчайших деталей с учётом возможного боя, если немцы обнаружат партизан.

Операция же была не совсем типичной для партизан и в этом была дополнительная сложность. Ведь обычная тактика партизан заключается в том, чтобы незаметно сблизиться с врагом, нанести ему максимальный урон, а в определённый момент, когда враг подтягивает подкрепления — быстро отойти, воспользовавшись защитными свойствами местности (например, скрыться в лесу). Здесь же желательно было провести всю операцию без боя. Однако если бой начнётся, то отходить можно было только, когда дети будут в безопасности.

Незадолго до начала операции в штабе бригады имени Чапаева состоялось совещание, на котором рассмотрели и утвердили план операции.

В совещании приняли участие:

представитель штаба Полоцко-Лепельского соединения, командир бригады Мельников В.В., первый секретарь Ушачского подпольного райкома партии и комиссар бригады Кореневский И.Ф., второй секретарь райкома партии Ястребов М.И., начальник штаба бригады Пучков Н.М., заместитель командира бригады по разведке Маяков Н.Н., секретарь Ушачского подпольного райкома комсомола Василевский В.Я., заместитель комиссара бригады по комсомолу Клочков П.П.,

из отряда имени Щорса участвовали — командир отряда Алёщенко Б.П., комиссар отряда Короленко И.А., начальник штаба Крупин И.С., заместитель командира отряда по разведке Гвоздев П.С. и заместитель комиссара по комсомолу и секретарь комитета комсомола отряда Барминский В.В.

После информации заместителя командира отряда по разведке Гвоздева П.С. и обмена мнениями, партизанами было принято решение провести отрядом имени Щорса боевую операцию по освобождению детей из фашистского плена.

И вот вечером в намеченный планом операции день 18 февраля 1944 года отряд имени Щорса в количестве около 200 человек на пятидесяти конных подводах под прикрытием темноты в зимних условиях совершил стремительный более двадцати километров марш из места постоянной дислокации к деревне Бельчица под Полоцк.

По воспоминаниям партизан, кроме того, что в ту ночь стоял сильный мороз, через некоторое время их обоз стали сопровождать с двух сторон стаи волков, учуявших запах лошадей. От их воя стыла кровь в жилах. Однако стрелять и использовать другие методы отпугивания было нельзя — опасались обнаружить себя. Поэтому, чтобы волки не напали, прежде всего, на лошадей, партизанам пришлось долгое время по очереди бежать с двух сторон рядом с лошадьми.

Недалеко от деревни, в лесу, партизаны оставили лошадей с санями и разделились на две группы.

Половина отряда (под командованием командира отряда Алёщенко Б.П. и комиссара отряда Короленко И.А.) заняла опушку леса и превратила её в укреплённый рубеж. В глубоком снегу были вырыты окопы, расставлены пулемёты, пулемётные подразделения заняли оборону, кроме того, на дорогах из деревни выставили засады. В любой момент партизаны готовы были вступить в бой и прикрыть отход детей в лес.

Вторая часть отряда (под командованием начальника штаба отряда Крупина И.С. и зам.комиссара Барминского В.В.) выдвинулась к околице деревни в сторону, где располагался детский дом, и подготовилась для ускорения проведения операции перенести малолетних и больных детей на руках через заснеженное поле (снег был местами по пояс глубиной) в лес к подводам.

Затем группа разведчиков под руководством заместителя командира отряда по разведке Гвоздева П.С. скрытно проникла в саму деревню и непосредственно в дома, где размещался детдом. Там их, по договорённости с воспитателями, уже ждали — все были одеты и готовы к выходу.

Разведчики повели детей и воспитателей к околице в заранее условленное место, где их поджидали партизаны.

Как только у околицы деревни стали появляться дети, партизаны в белых маскировочных халатах быстро поднялись им навстречу, на ходу подхватывали на руки и уносили в лес к подводам. Многим партизанам пришлось сделать по несколько заходов.

В ту ночь бог был на стороне партизан, и вся операция прошла, как и планировалось, скрытно и молниеносно, без боестолкновения с фашистским гарнизоном. Детей усадили на подводы, укрыли потеплее, и санный поезд тронулся в путь.

Только после этого были сняты партизаны с укреплённого рубежа обороны, с засад, и отряд соединился. Детей доставили в освобождённую партизанскую зону в расположение отряда имени Щорса.

Их разместили по домам жителей деревни Емельяники, отогрели, накормили, вымыли в бане, оказали медицинскую помощь.

В Журнале учёта «Отчёты и сведения о боевой деятельности отрядов бригады имени Чапаева» на следующий день была сделана запись о выполнении отрядом им.Щорса задачи по вывозу с немецкого гарнизона деревни Бельчицы детдома в полном составе (Национальный архив Республики Беларусь — фонд 1403, опись 1, дело 679, стр. 24).

Фашисты узнав, что у них "под носом" партизаны осуществили такую дерзкую операцию, были буквально потрясены и растеряны. Они пытались замолчать её, потом распустили слух, что детей вывезли в Германию.

Но вскоре всё население Полоцка и окрестных деревень узнало правду о судьбе детей. Жители с гордостью за партизан обсуждали эту радостную весть.

Весной же 1944 года немецкое командование решило провести карательную операцию "Весенний праздник" против Полоцко-Лепельской партизанской зоны с целью полного уничтожения партизанских бригад. Для этого начали стягивать дополнительные войска, в том числе снятые с фронта.

Таким образом, нахождение детей в освобождённой партизанами в ходе нескольких лет войны зоне становилось для них крайне опасным.

Вот тогда штаб Полоцко-Лепельского партизанского соединения и договорился с командованием 1-го Прибалтийского фронта об осуществлении эвакуации детей самолётами за линию фронта в советский тыл.

Это выполнили лётчики 105-го отдельного авиаполка ГВФ, среди которых и был Мамкин А.П.

Но надо понимать, что это была только часть всей большой операции.

После войны спасённые партизанами воспитанники Полоцкого детдома выросли и разъехались по стране. Многие вернулись в Белоруссию. Но всегда они помнили своих спасителей и были им благодарны.

Часто в городе Полоцк проходили трогательные встречи бывших воспитанников детдома, партизан отряда имени Щорса и лётчиков 105-го авиаполка.

На встречи приезжали бывшая воспитательница детдома Латко В.С., воспитанники Иваненко Л.Ф., Михальченко Н.И., Тищенко Г.П., Шашков В.М., Шевнёва А.Г., Форинко В.П., Яцунова М. и другие.

В этих встречах принимали участие бывшие партизаны — командир отряда имени Щорса Алёщенко Борис Прокофьевич, начальник разведки отряда Гвоздев Павел Семёнович, заместитель комиссара по комсомолу и секретарь комитета комсомола отряда Барминский Василий Васильевич, политрук роты Сарафанов Николай Алексеевич, партизан Хацкевич Константин Игнатьевич, медсестра Мельникова Анна.

Они всегда вспоминали других участников операции "Звёздочка".

В переписке отца сохранились фамилии: командиров рот — Алёщенко Пётр Семёнович, Зныколкин Фёдор Кузьмич, Сулимов Владимир Игнатьевич, политруков рот — Добровольский Аркадий Александрович, Козаков Дмитрий Фёдорович, Клещенок Макар Васильевич, командиров взводов — Михейко Дмитрий Никитович, Садовников Николай Петрович, Уколов Степан Семёнович, партизан — Баранников, Бобков Николай, Кулаков Терентий Егорович, Лисовский Иван Карпович, Макейчик Кузьма Николаевич, Пчелко Фёдор Васильевич, Троцкий Филипп Семёнович, Хаменок Фёдор Адамович, Хлопенец Иван Кузьмич и другие.

С горечью партизаны вспоминали, что во время немецкой блокады партизанской зоны погибли многие участники этой дерзкой операции по спасению детей — комиссар отряда имени Щорса Короленко Иван ААфанасьевич, начальник штаба Крупин Иван Степанович, зам. командира роты Половинко, командир взвода Буяков Фёдор, командир отделения Медюшко Василий, партизаны Васькович Владимир, Галинский Николай, Григорьев Николай, Дегтярёв Василий, братья Дук Пётр, Николай и Аркадий Сергеевичи, Игнатович Александр, Цыганков, медсестра Григорьева Валентина и другие.

Погиб секретарь Ушачского подпольного райкома партии, комиссар бригады имени Чапаева Кореневский Иван Фёдорович.

Через небольшое время после освобождения детей, 14 марта 1944 года, при выполнении очередного задания попали в засаду и все погибли также участники операции "Звёздочка" Высогорец Николай Иванович, Штеер Пётр Федорович, Шлейхер Григорий Ульянович, Усовик Василий Максимович, Шипуля Дмитрий Леонович, Коваленко Николай Васильевич, Вайтюшёнок Василий Степанович.

О гибели разведчиков отмечено в Журнале учёта «Отчёты и сведения о боевой деятельности отрядов бригады имени Чапаева» (Национальный архив Республики Беларусь — фонд 1403, опись 1, дело 679).

И это далеко не весь список впоследствии погибших участников операции "Звёздочка".

Многие не дожили до окончания войны, и помнить о них наш долг. Это благодаря их героизму дети остались живы, выросли и сами стали родителями.

Как мы видим, очень много партизан погибло, так и не встретив светлый день великой Победы и, практически, не кому было преподнести соответствующим образом эту инициативную, ответственную, смелую, даже дерзкую, операцию по освобождению из фашистского плена огромного количества детей, значимость которой со временем только возрастает.

И это должны понимать те, кто сегодня в печати, на телевидении обращается к теме освещения операции по освобождению детей Полоцкого детского дома — подвиг партизан здесь первичен!

Леонид БАРМИНСКИЙ (г.Витебск, Беларусь),

Владимир БАРМИНСКИЙ (г.Дубна, Московская обл.),

сыновья бывшего зам.комиссара партизанского отряда имени Щорса, входившего в состав партизанской бригады имени Чапаева Полоцко-Лепельского партизанского соединения Белоруссии, Василия Васильевича БАРМИНСКОГО — одного из разработчиков и непосредственных участников операции "Звёздочка"

.

.

Примечание: см. https://youtube.com/watch?v=F7p-0aUGG1M

.

.

.

.

.

.

Полное описание операции "Звёздочка":

ПОЛОЦКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ, ОПЕРАЦИЯ "ЗВЁЗДОЧКА" — ОПЕРАЦИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ И ЭВАКУАЦИИ В СОВЕТСКИЙ ТЫЛ

ВОСПИТАННИКОВ ПОЛОЦКОГО ДЕТСКОГО ДОМА, ПРОВЕДЁННАЯ В 1944 ГОДУ БЕЛОРУССКИМИ ПАРТИЗАНАМИ И

ФРОНТОВЫМИ ЛЁТЧИКАМИ В ОККУПИРОВАННОЙ ФАШИСТАМИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОРУССИИ

***

Мужество белорусских партизан при освобождении в феврале 1944 года из фашистского плена воспитанников Полоцкого детского дома и

героизм фронтовых лётчиков при их последующей эвакуации за линию фронта в советский тыл

***

Из истории Великой Отечественной войны всем известны события и битвы, изменившие ход войны и в итоге спасшие мир от фашистского порабощения.

Но были и боевые операции, которые не повлияли на фронтовую обстановку, однако с позиций нынешнего времени их значение приобретает особый смысл — они являются символом победы добра над злом.

Без сомнения, такой операцией было освобождение белорусскими партизанами Витебской области из фашистского плена воспитанников Полоцкого детского дома в феврале 1944 года.

Детский дом №1 в Полоцке был открыт ещё до войны. А когда в начале июля 1941 года развернулись бои на подступах к городу, работники детского дома попытались эвакуировать детей на Восток. Однако быстрое продвижение немецких войск, перерезавших пути в советский тыл, не позволило этого сделать, и детдом вынужден был вернуться назад в город.

В годы войны детдом постоянно пополнялся детьми расстрелянных подпольщиков и жителей. И к концу 1943 года в детдоме находилось около 200 детей и воспитателей.

Поздней осенью 1943 года, не желая больше кормить детей в городе, фашисты перевезли детский дом в деревню Бельчица южнее Полоцка, где они должны были сами добывать себе еду.