| john_stСоздайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений john_stТема: с.Русаново и с. Поляна. Борисоглебский уезд Тамбовской губ.

2.06.2022, 22:59

asket1972 написал:[q] >> Ответ на сообщение пользователя john_st от 23 декабря 2019 16:33

Добрый вечер. Увидел у вас карту с. Поляны. А рядом вижу Орловку. Вы не знаете ли случайно было ли у него название поселок Ново-Орловка? [/q]

Не знаю.

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

7.02.2022, 10:56

Одним из древних алешанских родов является род русских служилых людей Бырдиных.

В переписи 20 июня 1653 года, которую провел в Алешне воевода Андрей Васильевич Поливанов, есть единственная семья Бырдиных: «Кузка Иванов сын Бырдин з женою города Рылска а отец де ево был в Рылску служил в детех боярских ружя у него пищал да сабля двое лошедей у него брат Алешка Сергеев сын Бырдин 9 лет». От этих двух братьев, пришедших в Алешню из Рыльска в период с 1647 по 1653 г.г. происходят все современные Бырдины.

И вот, обрабатывая перепись 1629 года из архива РГАДА (г. Москва) по городам Севского стола Разрядного приказа (Путивль, Рыльск) с целью выявления миграций русских служилых людей из «Северщины» после Смутного времени в Русском государстве обнаружил в Рыльске среди детей боярских… Бырдиных! Которые оказались довольно крупным родом. По переписи 1629 года в Рыльске были: 8 Бырдиных детей боярских, слыживших городовую службу и 4 Бырдиных «новиков», которые были написаны в службу князем Дмитрием Михайловичем Пожарским в 1628 году. Так, князь Пожарский написал в службу Ивана Евсеева сына Бырдина и Ивана Иванова сына Бырдина («меньшого»). Один из этих Иванов Бырдиных и является отцом Кузьмы Ивановича Бырдина из переписи Алешни за 1653 год…

Интересной является и связь с историей рода алешанцев Бырдиных. Осмотрены и написаны в Рыльске в службу Бырдины были князем Дмитрием Михайловичем Пожарским – знаменитым предводителем Второго народного ополчения, разбившим польско-литовские войска гетмана Ходкевича и освободившим Москву от поляков в 1612 году источник https://ru-ru.FB [запрещен в РФ]/groups/Oleshna/

|

Тема: Черкасы в Малороссии

24.01.2022, 6:10

А ещё терские и некрасовские казаки. Некрасовцы с другими народами не перемешивались у них замуж выходили на того кого укажут родители.

Терские же с горскими народами породнились. Там много было смешанных браков, но те терцы, что жили лет 200 назад и сегодняшние терцы ( сейчас много приняли русских у тех даже у кого предок не был терским казаком). Это генетически уже другие терцы в некоторых случаях. Опять же всё зависит от родословной конкретного человека.

|

Тема: Черкасы в Малороссии

23.01.2022, 23:50

https://yadocent.livejournal.com/286111.html

ВСЕ ТАТАРСКОЕ НАМ НЕ ЧУЖДО

А что, если я вам скажу, что первые казаки не имели к Украине никакого отношения? Да и вообще были не украинцами, а татарами?

Множество свидетельств о подлинном происхождении казачества замалчивают до сих пор. Скажем, откуда у того же персонажа украинских народных картинок «казака Мамая» чисто татарская фамилия? Как у знаменитого темника Золотой Орды, которого разбил на Куликовом поле Дмитрий Донской? Может быть, на стороне этого не фольклорного, а исторического героя и сражались предки запорожских казаков? Хотя бы некоторые из них? А, почему бы и нет! Слово «казак» гуляло по Великой степи от Тихого океана до Дуная задолго до того, как протоукраинцы стали бежать от тирании киевских русских князей на степное пограничье, где приняли это отнюдь не славянское имя.

Главный закон Монгольской империи — так называемая Яса Чингисхана — карал смертью чуть ли не за любую провинность. Жить вблизи хана было тяжело — нужно было обладать исключительной честностью, храбростью и верностью. Но не все же на свете такие «дураки»! Есть много людей умных, свободолюбивых, анархически настроенных. Им было плевать и на Чингисхана, и на его Ясу. Они искали тихое приятное место, где можно было отдохнуть от замечательной юридической системы выдающегося реформатора. Тех подданных Чингисхана, которые не хотели подчиняться ему и бежали из Монголии в отдаленные степи (в нынешнюю южную Украину), называли «казаками». В переводе с тюркских языков, «казак» — «человек, который ОТДЕЛИЛСЯ от своего народа», «изгнанник», «разбойник». Это было очень богатое слово, даже при рождении уже имевшее несколько значений, в зависимости от контекста. Для Чингисхана и его наследников казаки были, конечно же, очень «плохими», а для самих себя — такими замечательными, что лучше и не придумаешь.

«Сие слово «козак» есть турецкое и означает «разбойник» или «грабитель», — так утверждал уже в 1765 году историк Петр Симоновский в книге «Краткое описание о козацком малороссийском народе». Естественно, кто же хочет отделиться от своего народа, как не разбойник? В степях Украины встретились две волны разбойников, бежавших от властей — одна из Монгольской империи и различных государств, возникших на ее развалинах, а другая — из Руси, Польши и Великого княжества Литовского. Кем были эти люди по самоидентичности и религии, до сих пор остается вопросом.

Я уже писал однажды, что даже во времена сражения при Берестечко в 1651 году, как показывают археологические исследования, запорожские казаки не носили крестов! Раскопки на поле этой битвы, которые долгие годы проводил археолог Игорь Свечников, неопровержимо доказывают, что привычное представление о Запорожской Сечи как оплоте христианства явно преувеличено. Первая церковь на Запорожской Сечи появилась только в XVIII веке, когда казаки вернулись из-под власти крымского хана в российское подданство.

А как же тогда знаменитая сцена из фильма «Богдан Хмельницкий», снятого в 1941 году? Помните, прием на Сечь. Пьяный поп расспрашивает «волонтеров»:

— Унией не обольщался?

— Ни.

— Веры святой не предавал?

— Ни, святый отче!

— «Отче наш» знаешь?

— «Отче наш, иже еси»…

— Горилку пьеш?

— Пью!

— Истинно христианская душа! Пиши его в третий куринь!

Прекрасная сцена, замечательная, только все это — чистая брехня. Кино, да и только! Ее придумал сценарист фильма «Богдан Хмельницкий» Александр Корнейчук — один из любимых драматургов Сталина. Причем придумал, не особенно заботясь о достоверности. Он знал, что «пипл схавает» и не такое. Ведь фильмы смотрят преимущественно малообразованные люди — тот самый «массовый зритель».

Во-первых, курени на Сечи никогда не назывались по номерам. Они носили имена собственые: Брюховецкий курень, Дядькивский, Васюринский, Батуринский и т. д. А, во-вторых, меньше всего при приеме на Сечь местных, говоря по-нынешнему паханов, а по-тогдашнему — атаманов, интересовало вероисповедание кандидата. Принимали не в монастырь, а в БАНДУ!

Как писал украинский историк начала XX века Андрей Стороженко, «Козачий промисел особливо розвинувся серед татар, що поселилися у Криму. Якщо ординець поривав зв’язок з Ордою, кидав мирне життя пастуха, один чи в товаристві подібних йому звитяжців заглиблювався в степи, грабував купецькі каравани, пробирався на Русь і в Польщу для захоплення полонених, яких потім з вигодою продавав на базарах, то такий бродяга і розбійник називався по-татарськи «козаком».

Документы упоминают татарских казаков, начиная с XIV века — почти за 300 лет до возникновения Запорожской Сечи! Современники хорошо понимали, кем были эти первые казаки. Ибо, в отличие от наших нынешних «науковців», видели их воочию. Известный средневековый польский хронист Ян Длугош писал о крымских татарах, напавших в 1469 году на Волынь: «Татарское войско составлено из беглецов, добытчиков и изгнанников, которых они на своем языке называют «КАЗАКАМИ».

Запорожская Сечь. Называлась татарским словом «кош», т. е. «лагерь»

Расцвет татарского казачества приходится на XIV—XV века. Тогда на крымском побережье Черного моря хозяйничали генуэзцы. Именно по их заказу ходили в набеги на Русь и ее южное пограничье татарские казаки. Городские уставы генуэзских крепостей включали специальные статьи, относительно татарских казаков. Они точно определяли процент добычи, который хозяева оставляли этой категории наемников.

Из городского устава города Солдайя (так назывался тогда нынешний Судак): «Повелеваем, чтобы четвертая часть добычи, какова бы она ни была и кем бы ни была взята, у врагов ли или у сопротивляющихся решениям Кафы, отдавалась консулу упомянутого города (т. е. Солдаи), остальные же три четверти, разделялись между общиною и КАЗАКАМИ пополам».

Татарские казаки оказали огромное влияние на деморализованное население распавшейся Киевской Руси в XIV—XV вв. Они показали возможность нового образа жизни. Славянские беглецы в степь стремились во всем подражать татарским казакам. Они позаимствовали их одежду, оружие и, что самое главное, организацию. Это доказывает даже самый поверхностный лингвистический анализ.

Запорожская Сечь называлась Кош. Кош — это татарское слово. Оно означает «лагерь», «становище». Есаул — одно из высших казачьих званий — означает по-татарски «помощник», «исполнитель поручений». Звание есаула шло сразу после атамана. Атаман — по-татарски «начальник», «голова». А курень, в котором жили казаки, тоже татарское слово. Оно означает «кольцо». В старину кочевники, останавливаясь на привал, кругом располагали свои повозки. Кстати, именно куренем называлась самая мелкая общественная единица в кочевой империи Чингисхана.

Кош, курень, есаул, атаман… А еще — «майдан», «баштан», «карман», «баран», у которого «курдюк» — т. е. жирный хвост! И впридачу — «кавун», «гарбуз», «диван», «кылым» и «караван». Ни одного славянского слова! Даже карманы славяне позаимствовали у тюркских народов. «Карман», по-татарски — «могила». Гигантским прогрессом стало «хоронить» деньги в карманах, позаимствованных у татарских казаков, а не таскать их за щекой, как было принято в дотатарские времена на Руси. Ну не люди, а буратины какие-то!

Так и разговаривали бы казаки по-татарски до нынешнего дня, если бы в степь, на Украину, не кинулись с севера — из Польши — толпы БАНИТОВ — шляхтичей, лишенных за уголовные преступления дворянского достоинства.

Современники этих событий просто в один голос описывают криминально-шляхетский вклад в создание Запорожской Сечи. «Немало находится в числе их шляхтичей из Великой и Малой Польши, приговоренных к потере чести, а так же немцев, французов, итальянцев, испанцев и других, принужденных оставить свою родину, вследствие совершенных там бесчинств и преступлений, — писал в XVII веке поляк Яков Собесский в «Истории Хотинского похода 1621 года». — Они отреклись от прежних фамилий и приняли простонародные прозвища, хотя некоторые и принадлежали раньше к знатным родам».

«Украина — это земля запорожцев — самого странного народа на свете, — вторил ему Вольтер в «Истории Карла XII». — Это шайка русских, поляков и татар, исповедующих нечто вроде христианства и занимающихся разбойничеством». Утверждение Вольтера относится уже к следующему XVIII веку, когда запорожцы под воздействием православных проповедников стали чем-то «вроде христиан», но еще не совсем христианами.

«Запорожские казаки обитают на островах Борисфена, или Днепра, и небольшом крае земли в сторону Крыма за порогами. Это смесь всякого народа», — подтверждал мысль Вольтера его современник немецкий офицер Кристоф Герман Манштейн в «Записках о России». Манштейм служил по найму в армии императрицы Анны Иоанновны, ходившей покорять Крым и знал «смесь всякого народа» не понаслышке, а благодаря личным впечатлениям.

А еще Вольтер подметил, что запорожцы «похожи на флибустьеров». То есть на пиратов Карибского моря, тоже представлявших собой разбойный интернационал. Недаром он назывался «Береговое Братство».

|

Тема: Черкасы в Малороссии

23.01.2022, 23:44

helen_ka написал:[q]

john_st написал:

[q]

Ну а казаки или козаки - это воинское формирование образовалось сначала у выходцев из моноголо-тюрских орд.

[/q]

Раз они выходцы из моноголо-тюрских орд, видимо должна быть генетическая связь с монголами и тюрками.

у этих самых казаков.

А потом куда они делись?[/q]

Как куда делись. Казаки были разных кровей. Тюрские и славянские. Тюрские так это часть казахов и других тюрских племён. Казак - это не национальность была, а военная группировка ( стиль жизни).

Куда делись.... Или погибли или вернулись домой в свою юрту или вернулись под власть ХАНА.

Славянские казаки разные по этническому составу. Запорожцы - это в основе малороссы и примкнувшие к ним тюрки и прочие нации.

Хоперцы - это видимо больше русские люди.

Среди донских казаков ходят легенды о их нерусском происхождении изначальном, но потом туда много русских влилось видимо в состав.

Опять же какие казаки. Слободские казаки - это этнические малороссы и часть великороссов, мало к слободским тюрков и прочих наций примыкало. Впрочем были среди них и евреи. Перекрест фамилия явно дана еврею принявшему христианство. читаем википедию " Отец его был, вероятно, таким же выходцем из Слободской Украины. В актах 1665 и 1681 годов упоминается черкашенин Иван Яковлевич Перекрестов; фамилия его свидетельствует о том, что он был выкрещенный еврей." https://ru.wikipedia.org/wiki/Перекрестов,_Иван_Иванович

Опять же были казаки состоящие из русских людей, которых потом в той же Алешне записали в детей боярских. Чему дети боярские старых родов жаловались царю, что им такую же службу нести надо как и новоявленным детям боярским набранным из казаков.

Также были казаки нагайбаки https://ru.wikipedia.org/wiki/Нагайбаки

|

Тема: Черкасы в Малороссии

18.01.2022, 17:02

apuzanoff написал:[q]

Nasmesh написал:

[q]

кто такие черкассы и чем они отличаются от казаков ?

[/q]

В. Н. Татищев. История Российская, М.—Л., 1963, т. II, стр. 240 написал:

[q]

Первые козаки, зброд из черкес горских, в княжении Курском в 14 ст. явились; где они слободу Черкасы построили и под защитой татарских губернаторов воровством и разбоями промышляли; потом перешли на Днепр и город Черкассы на Днепре построили.

[/q]

Фактически те же козаки, т.е. сословие, несшее воинскую повинность, но сформированное по происхождению от жителей Кавказа (черкесы, они же адыги)[/q]

Ну а казаки или козаки - это воинское формирование образовалось сначала у выходцев из моноголо-тюрских орд.

Наши Алешанские черкасы никакого отношения генетически к черкесам не имеют. Так исторически сложилось, что их так называли. Некоторых украинцев и белорусов и литвинами называли, что не делало их литовцами

Черка́сы (итал. Circassi) — обобщающий экзоэтноним, использовавшийся среди русскоязычного населения и в официальных документах Русского государства с XVI до конца XVIII века к жителям Северного Кавказа и Северного Причерноморья, в частности к предкам современных черкесов (адыгов), а также как экзоним славяноязычных казаков-христиан востока Европы https://ru.wikipedia.org/wiki/Черкасы

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

11.12.2021, 1:06

РГАДА http://rgada.info , Фонд.350, опись.1, дело.15 (1718 год.)

Книга переписная полковой и сотенной старшины, церковнослужителей, казаков, казачьих "спомогателей", мещан городовой службы местечек и уездов Ахтырского полка (1718 г.). https://forum.vgd.ru/post/3528/102165/p3775666.htm#pp3775666

*В деле указаны Фамилия/Имя глав дворов. Указан возраст, вид службы, наличие пасечных угодий и прочих промыслов. Указаны сыновья, отцы, жены, дочери с возрастом.

местечко. Алешня ( Олешня)

(в Черкасской слободе)

попы Покровской церкви:

Петров Василий

Петров Феодот

дьякон:

Петров Василий Васильев

атаман:

Галкин Никифор

казаки:

Волошиновский

Даран

Деденко

Загребелний ( Загребельный)

Калачник

Комишанский

Легкий

Мартинов ( Мартынов)

Медведко

Мищенко

Опалеенко

Савостянов

казачьи вспомогатели:

Авдеенко

Алексеенко

Бандир

Бандир

Бардаков (Бардак)

Безлюдков

Божко

Бойко

Бондар

Бондар

Бондар

Бондар

Бондаренко

Боровик

Боровик

Будников

Вдовиченко

Векленко

Веприцкий

Власов

Ворушило

Галик

Галущенко ( предки или родичи сотниковских Галушко)

Гейко

Говорушенко

Гончар

Гончар

Гончар

Гриб

Грицаев

Губа

Дашенко

Дока

Донцев

Дривал

Дудников

Дюгтяренко

Жабка

Забудко

Зверко

Иванов

Калеников

Кардаш

Кияшка

Коваленко

Коваленко

Коваленко

Кривогуз

Кузменко

Кулик

Курганский

Кушнер

Лебединской

Линников

ЛИХМАНов

ЛИХМАНов

Лихопечин

Лобода

Макогон

Мащенко

Мащенко

Медведков

Метеля

Мизиченко

Мищенко

Могилченко

Моцар

Невалений

Никитин

Овчар

Охременко

Павленко

Павлувский

Павлувской ( это предки или родичи сотниковских Павловских, они же Павливские)

Перепеличный

Подзюбанов

Полуйко

Поповский

Псукой

Пушкаров

Римарев ( предки сотниковских Рымарь)

Романов

Рубан

Салинский

Сахнов

Семенов

Семигук ( предки сотниковских Семигук, Симигук)

Суненко

Суненко

Танцюра

Ткач

Ткач

Ткач

Ткач

Фесенко

Фесенко

Фесиков

Харков

Хоменко

Хоружвенко

Цисарев

Чередниченко

Швец

Швец

Шелест

Шимков ( предки сотниковских Шимко)

Шокало

Шпак ( предки сотниковских Шпак)

Шуковский

Щупка

Ющенко

Яворов

вспомогатели за подмогою самые скудные и в подмогу негодние:

Ковал

Колесник

Куриков

Лебединской

Потопа

Скляр

Таратуха

Ткалин

Ткач

Торяник

Чередник

вдовы:

Борисиха ( Борисенко)

Грипиха

Грициха

Елена

Киящиха

Левчиха

Маря

Никитиха

Шморгунка

шинкарь:

Певень

бобыли, живут за владельцами:

Ведерин ( это предок или родственник сотниковских Выдра, Выдрин)

Евков

Новоскол

Скляров

сотенный услужник:

Асауленко

Виписка перечнева что чего в местечки

Алешни в черкаской слободе по переписки

налице

Церковь - 1

Дворового числа

поповских - 2 двора

атаманских - 1 двор

козацких - 12 дворов

впомогателских - 121 двор

за подпомгою самих скудних,

что в покупних живут бобиле - 5 дворов

сотенного услужника - 1 двор

ИТОГО 156 дворов

Итого мужеска полу 451 человек

Итого женска полу 422 человек

PS^ Предположу, что Щвец - это предки некоторых сотниковских и алешанских Шевцовых.

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

28.11.2021, 19:28

Семейное право в Алешанской волости Лебединского уезда Харьковской губернии стр 3

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

28.11.2021, 19:27

Семейное право в Алешанской волости Лебединского уезда Харьковской губернии страница 2

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

28.11.2021, 19:26

Книга "Обычное право крестьян Харьковской губернии"

Обычное право крестьян Харьковской губернии

Выпуск второй

Обычное право крестьян Харьковской губернии / Под ред. В. В. Иванова. — Х.: Харьковский губернский статистический комитет, 1898. — Вып. 2.

Второй выпуск «Обычного права крестьян Харьковской губернии», изданный в 1898 г. под редакцией известного этнографа В. В. Иванова, представляет собой сборник норм обычного права, бытовавших в конце XIX века среди крестьян Змиевского, Харьковского, Лебединского и Сумского уездов Харьковской губернии.

https://colovrat.at.ua/bibliotheca/opkh.html

Семейное право в Алешанской волости Лебединского уезда Харьковской губернии.

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

19.11.2021, 19:45

Альманах «Слобожанщина. Взгляд в прошлое» (сборник научно-документальных работ) / Составитель А. Е. Петренко. — Житомир: ФОП Евенок А. А., 2021. — 460 с.

Карпиков Я. Г. Особенности жизни в порубежном городе

Алешне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . страница 129

https://upload.wikimedia.org/w...nshina.pdf

|

Тема: Вишняковы Вешняковы Вышняковы

27.10.2021, 22:33

Ставропольский край Благодарненский район

Вишняков Стефан Иванович, 1896 г. р., уроженец села Серафимовского, перед войной работал председателем колхоза имени 17-го партсъезда в селе Алексеевском Благодарненского района, партизан отряда "Максим", радовой, боец, разведчик.

ВИШНЯКОВЫ из моей КНИГИ ПАМЯТИ:

Вишняков Иван Иванович, 1888 г. р., по специальности бухгалтер, по найму работал с 1913 года, участник войны, инвалид 3 группы, в 1946 году работал инструктором-бухгалтером в Благодарненском Райзо. Жена Вишнякова М. М., 1905, домохозяйка. Дочь Вишнякова Александра Ивановна, 1938. Село Благодарное, Ленина, 114. Дом построен в 1929 году. В хозяйстве корова, овцы. 1947 г.

Вишняков Иван Филиппович, 1881 г. р., крестьянин села Благодарного, в 1947 году умер. Жена Вишнякова Васса Антоновна, 1889, домохозяйка. Село Благодарное, Ленина, 119. 1946 г. В 1947 году выбыла.

Вишняков Иосиф Егорович (1884-1947 гг.), крестьянин с. Благодарного, единоличник. Жена Вишнякова Пелагея Федоровна, 1885, домохозяйка. Сын Вишняков Сергей Иосифович, 1923, работал надзирателем в Благодарненской тюрьме № 4, с 1941 года в РККА. Жена Захарова Мария Ивановна, 1924. Село Благодарное, Буденного, 55. Виноградник 7 соток. В хозяйстве верблюд, продан 1 марта 1947 г.

Вишняков Николай Иванович, 1902 г. р., неграмотный, с 1929 года плотник колхоза «Корасный Октябрь», инвалид 3 группы. Жена Вишнякова Надежда Федоровна, 1908. Село Благодарное, Подгорный переулок, 20. 1946-1948 гг.

Вишняков Стефан Иванович, 1896 г. р., в 1926 году председатель Серафимовского сельсовета, участник гражданской и Великой Отечественной войн, партизан Благодарненского отряда «Максим», член ВКП(б), в 40-е годы председатель Алексеевского колхоза имени 17-го партийного съезда. ГАСК ФР-299, оп. 1, д. 1937.

Вишняков Федор (сведений нет). Жена Вишнякова Александра Федоровна, 1914, рабочая. Три сына. Вишняков Василий Федорович, 1934. Вишняков Егор Федорович, 1936. Вишняков Николай Федорович, 1940. Село Благодарное. Буденного, 55. 1947 г.

Вишняков Федор Иванович, 1895 г. р., с 1934 года работал в колхозе «Красный Октябрь» Благодарненского сельсовета. Жена Вишнякова Федора Васильевна, 1901 г. р. Дети: Вишнякова Мария Федоровна, 1931 г. р.; Вишняков Владимир Федорович, 1940 г. р.; Вишняков Михаил Федорович, 1926 г. р., с 1943 года в РККА. Село Благодарное, Красноармейская, 113. 1946 г.

Вишнякова Агриппина Ивановна, 1906 г. р., глава хозяйства. Дочь Вишнякова Нина Николаевна, 1943. На иждивении: Сатина Елена Ивановна, 1910. Село Благодарное, Советская, 426. 1947-1948 гг.

Вишнякова Полина Назаровна, 1917 (1918) г. р., главный бухгалтер Благодарненского Госбанка. Ее мать Вышнякова Софья Васильевна, 1880 (1882) г. р., домохозяйка. Проживали: село Благодарное, Красноармейская, 70. 1945 г.

|

Тема: Вишняковы Вешняковы Вышняковы

27.10.2021, 20:55

Рязанов А. Ф.

Землевладельцы села Благодарного Ставропольской губернии в 1917 году.

ГАСК Ф.80.оп. 2.д.46.

https://forum.vgd.ru/539/107762/0.htm?a=stdforum_view&o=

.Вишняков Иван Филиппович

.Вишняков Михаил Матвеевич

Вишняков Назар Егорович

https://proza.ru/2019/03/11/1538

Жамойда Леонид Игнатович и Полина Назаровна автор Владимир Пузиков

"В 1952 году Жамойда Леонид Игнатович и Полина Назаровна (в девичестве Вишнякова) построили дом (№ 41) на улице Комсомольской. В семье подрастали сыновья Вячеслав и Виктор. По хозяйству помогала мать Полины – Софья Васильевна.

Кодинцева Софья Васильевна родилась в 1873 году в селе Александрии Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии в крестьянской семье. В детстве Софья в результате несчастного случая потеряла глаз. С малых лет она работала служанкой в селе Благодарном у богатого хозяина. Работы было много, но Софья справлялась. Хозяину нравилось ее доброе отношение к его детям. Служанка содержала ребятишек ухожеными, воспитывала их в уважении к старшим и почитании родителей. Сама была богомольной и детей приучала к молитве! Прижилась Софья в Благодарном, о замужестве даже не мечтала. Когда ее спрашивали об этом, отвечала:

- Да кому я нужна такая?

Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло! Свершилась Октябрьская социалистическая революция, в январе 1918 года в селе Благодарном установилась советская власть. Купцы и зажиточные хозяева стали избавляться от наемных работников, прислуги, прачек и кухарок, чтобы не попасть под статью – «эксплуататоры». Хозяин не выставил Софью на улицу. Он не только дал ей щедрый денежный расчет, но и подыскал хорошего мужа, состоятельного вдовца. Звали его Назар, а происходил он из семьи предка, однодворца Вешнякова Петра Захаровича, записанного в число коренных жителей села Благодарного в 1816 году в результате седьмой переписи населения. Фамилия Вешняковых постепенно изменялась. В 1935 году Петр Захарович записан под фамилией Вышняков. А Назар уже имел фамилию Вишняков. Известно, что Вишняков Назар Егорович участвовал в Первой мировой войне. 12 марта 1917 года он был на марше в составе дорожно-этапной команды, заболел и был помещен в военный лазарет в г. Минеральные Воды, 8 апреля выписан.

Софья с благодарностью поклонилась бывшему хозяину в ноги, да и тот ее отблагодарил за многолетние труды праведные и терпение, не обидел. Не с узелком вещей «молодая» уезжала к мужу Назару, - ей уже стукнуло 45 лет, - а с целым возом приданого! В ноябре 1918 года, в самый разгар гражданской войны родила Софья долгожданного ребенка, девочку, которую назвали Полиной.

Время было сложное. Пережили войну, два голода, первый – в 1921-1922-х годах, второй – в 1932-1933-х годах. В 1933 году отец Назар пристроил Полину ученицей в местный банк. Она оказалась девочкой смышленой, вскоре освоила счетное дело, сначала работала кассиром, а затем бухгалтером.

Ответственные задачи легли на плечи работников отделения Госбанка Благодарненского района накануне оккупации Ставрополья фашистами. Управляющий Ставропольской краевой конторой госбанка М. Поляничко обязал филиалы банка на местах, в городах и районах, не допустить захвата врагом денежных средств. Но отделения Госбанка выезжали последними из подлежащих эвакуации районных организаций. Они производили расчеты со всеми колхозами и предприятиями. По разным причинам эта работа затягивалась. Местные руководящие органы выезд не разрешали.

Только к вечеру 4 августа 1942 года работники Благодарненского отделения Госбанка погрузили на пароконные подводы большую сумму денег, банковские документы, одежду, продукты питания на несколько дней. В эвакуацию выезжали: управляющий отделением Шеин Василий Михайлович с женой и детьми, сотрудницы Вишнякова Полина Назаровна и Штанько Анастасия Константиновна.

В самый последний момент кучер подводы, на которой разместилась семья управляющего, заявил:

- Я никуда не поеду! Семью не брошу!

Василий Михайлович напомнил ему об ответственности, о важности дела, пригрозил уволить. Но тот только твердил:

- Не поеду! А расчет я получил полностью.

Через много лет, 3 марта 1981 года, Жамойда (Вишнякова) Полина Назаровна вспоминала:

- Управляющий отделением В. М. Шеин вынужден был сам управлять лошадьми. Мы выехали в сторону Буденновска. Где-то далеко на западе вспыхивали зарницы, доносились негромкие раскаты грома. Но, то была не гроза. Там шел смертный бой наших воинов против гитлеровских оккупантов.

Полина Назаровна слегка приукрасила события того времени. Как известно, 3 августа 1942 года немецкие танки вошли в город Ставрополь практически без боя, а на следующий день гитлеровцы заняли село Петровское. По обеим сторонам речки Мокрая Буйвола, по пыльным дорогам на восток уходили в эвакуацию люди. Двигались тракторы, груженные вещами подводы, изредка – грузовые машины. В этом хаосе затерялся обоз благодарненцев. Как-то ночью, на лошадей упала световая ракета, они вздыбились, сделали сильный рывок в сторону, В. М. Шеин от неожиданности не удержал вожжи, сорвался под колеса подводы и получил тяжелые повреждения.

Полина Назаровна в районной газете «Ленинское знамя» писала:

«…По пыльной дороге движутся несколько подвод. Впереди – линейка, запряженная парой худых и изможденных лошадей. Поклажа на возах, видимо, тяжелая, потому что кони тянут из последних сил. На линейке лежит пострадавший В. М. Шеин. Управляющий с женой и дочерью, сотрудники отделения банка держат путь на Моздок. На возах банковские документы. Но не они главное. На одной из мажар, укутанные бурками лежат мешки с двумя миллионами рублей. Народные деньги. Их надлежит хранить, как зеницу ока.

И мы сохранили эти деньги. Довезли до Моздока, потом до Баку, сопровождали до далекого города Мары Туркмении. Деньги остались целы. Но на полустанке возле Баку навсегда потеряли своего управляющего. Он умер при исполнении обязанностей».

Официальная версия:

Шеин Василий Михайлович 18 августа 1942 года скончался в Дербентской городской больнице. В результате этой катастрофы был утерян бухгалтерский учет, и часть денег в сумме 130 750 рублей. Денежные средства Благодарненского отделения Госбанка 1 сентября 1942 года доставлены в г. Мары Туркменской ССР. В целом по краю спасено около одного миллиарда рублей. За утерю денежных средств работников отделения Госбанка, в том числе и Полину Назаровну Вишнякову, допрашивали сотрудники экономического отдела НКВД, грозили привлечь к уголовной ответственности. Но все обошлось! Списали на войну.

Благодарненцы, находившиеся в эвакуации, узнав из сводок Совинформбюро, что 15 января 1943 года село Благодарное освобождено от фашистских оккупантов, оформили документы и отправились на родину.

16 марта Благодарненское отделение Госбанка вновь распахнуло двери перед своими клиентами.

А в это время будущий муж Полины Назаровны – лейтенант Жамойда Леонид Игнатович, 1920 года рождения, кандидат в члены ВКП(б) с 1943 года, воевал на фронте. В РККА его призвали еще в мирное время, в сентябре 1940 года. С 15 сентября 1941 года он находился в Действующей Армии, на Южном фронте командовал взводом 3-й минометной роты 1177-го стрелкового полка, 347-й Мелитопольской Краснознаменной дивизии. 30 сентября был ранен.

8 апреля 1944 года при прорыве немецкой обороны у Турецкого вала лейтенант Жамойда, обнаружив два точки противника, ведущие стрельбу по наступающим цепям нашей пехоты, приказал минометчикам открыть по ним огонь. Прямым попаданием мин враг был уничтожен. Затем Жамойда приказал перенести огонь на траншеи противника, в результате чего был уничтожен немецкий офицер и 18 пехотинцев.

26 апреля 1944 году взвод лейтенанта Жамойды участвовал в атаке на высоту, занятую немцами, в районе села Бельбек. Сосредоточив минометчиков на расстоянии 300 метров от переднего края обороны противника, Жамойда скомандовал нанести удар по врагу. Ураганным огнем немцы были прижаты к земле, не могли даже носа показать из траншей и укреплений. Это позволило нашей пехоте успешно продвигаться вперед и выполнить поставленную задачу. В этот же день, когда весь запас мин был израсходован, а немцы пошли в контратаку, взвод лейтенанта Жамойды с помощь стрелкового оружия и гранат, заставил противника отойти назад, оставив на поле боя 25 трупов. 14 мая 1944 года командир 1177-го Стрелкового полка, подполковник Федореев представил лейтенанта Жамойду Л. И. к награждению орденом Красной Звезды.

В январе 1945 года наш земляк отличился в боях за освобождение Советской Прибалтики. К тому времени он командовал взводом в 1-й минометной роте 1177-го Стрелкового полка. 26-27 января немцы яростно контратаковали. Лейтенант Жамойда был старшим на минометной батарее. Он бесстрашно подпускал немцев на расстояние 200-250 метров, а потом давал команду нашим минометчикам на уничтожение пехоты. Геройски вел себя Жамойда и в последующих боях, вплоть до самой Победы. За проявленное мужество и отвагу командир 1177-го СП, подполковник Роменский представил его к Правительственной награде. 15 мая 1945 года командир 347-й Стрелковой Мелитопольской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии, генерал-майор Юхимчук наградил лейтенанта Жамойду Леонида Игнатовича орденом Отечественной войны 2 степени.

После войны Жамойда Леонид Игнатович и Вишнякова Полина Назаровна поженились В 1947 году в семье родился сын Вячеслав, через два года – сын Виктор, затем – сын Владимир.

В 1963 году, когда их бабушке – Вишняковой (Кодинцевой) Софье Назаровне исполнилось 90 лет, Вячеслав окончил восемь классов, Виктор – семь, а Владимир перешел в третий класс. Все внуки учились в Благодарненской средней школе № 1. Зять – Леонид с 1959 года работал бухгалтером в Водхозе, с сентября 1963 года – бухгалтер Комбикормового завода, с 1970 года – главный бухгалтер СМУ-2. Полина по-прежнему трудилась в Благодарненском отделении Госбанка.

Н. И. Кузнецова (Переверзева) в январе 2017 года вспоминала:

- У бабушки Сони, несмотря на ее преклонный возраст, память была феноменальной! Если она рассказывала о чём-то, то всегда называла день недели, и какая при этом была погода. Я была поражена! Она помнила чётко всё, независимо от давности события. Ее нет с нами, но память о ней хранят внуки, правнуки и многочисленные родственники.

Два сына Полины Назаровны живут в г. Благодарном. Ее внучка Дырина (Жамойда) Ирина работает в Пенсионном фонде. Жена старшего сына – Валентина Жамойда родом из Александрии, работала в районной библиотеке, на пенсии"

|

Тема: Вишняковы

24.10.2021, 21:16

https://forum.vgd.ru/post/1861/3209/p1495894.htm#pp1495894

Из архива ЦГА РК (Казахстан)

о переселенцах из Пензенской губ. в Акмолинскую обл.

Это только фрагмент из 1 дела:

кр-не Пензенской губ., Дурасовской в., с.Богословки и д.Крутца

кр-не Пензенской губ., Салминской в., Саранского у., с.Салмы

кр-не Пензенской губ., Ломовского у., Куваль-Никольской в., с.Старой Неявки и с. Сухой Нечаевки

кр-не Пензенской губ., Саранского у., Нерлейской в., с.Нерлей

кр-не Пензенской губ., Чертковской в., д.Михайловки

кр-не Пензенской губ., Дурасовской в., с.Николаевки

кр-не Пензенской губ., Ново-Пятинской в., Нижне-Ломовского у., с.Новой Нявки

кр-не Пензенской губ., Нижеломовской в., Нижне-Ломовского у., с.Больших Хутор

кр-не Пензенской губ., Нижеломовской в., Нижне-Ломовского у., с.Черной Пятины

кр-не Пензенской губ., Мокшанского у., Вазерской в., с. Пыркина и с.Покровских Вазерок

кр-не Пензенской губ., Саранского у.,Трофимовской в., сельца Грабовки

кр-не Пензенской губ., Мокшанского у., Царевщинской в., с.Бекетовки

кр-не Пензенской губ., Инсарского у., Болдовской в., с.Палаевки

кр-не Пензенской губ., Нижне-Ломовского у., Порошинской в., д.Мякининой

кр-не Пензенской губ., Дурасовской в., д.Краснополья

кр-не Пензенской губ., Еланской в., д.Хоненевки

кр-не Пензенской губ., Дурасовской в., д.Васильевки

кр-не Пензенской губ., Нижеломовской в., Нижне-Ломовского у., с.Черной Поляны

кр-не Пензенской губ., Нижне-Ломовского у., Кувак-Никольской в., с.Серого Ключа

кр-не Пензенской губ., Дурасовской в., д.Васильевки, Захар Васильев Кирин и др.

кр-не Пензенской губ., Дурасовской в., д.Васильевки (то же, Список)

Список переселенцев из Пензенской г., Инсарского у. Шуварской в., с.Шувар[ы]

|

Тема: с.Русаново и с. Поляна. Борисоглебский уезд Тамбовской губ.

21.10.2021, 13:26

" По имеющимся у сведениям, в ГАТО по с. РУСАНОВО:

Ревизские сказки:

Ф. 3 Тамбовская Провинциальная канцелярия, Оп. 1:

Д. 5 Ревизские сказки Тамбовского уезда за 1737 год - прим. - только мужского пола:

л.л. 334-335об - д. Русановой (выписка по числящимся в окладе);

Ф. 12 Тамбовская казенная палата, Оп. 1:

Д. 9 – 1782 г. (помещичьи крестьяне)

Д. 308 - 1811 (священно- и церковнослужители)

Д. 490 – 1815

Д. 522 – 1816

Д. 529 – 1816 (однодворцы)

Д. 1085 – 1833

Д. 1157 – 1834 (однодворцы)

Д. 1169 – 1834

Д. 1185 – 1834

Д. 1187 – 1834

Д. 1641 - 1850 (священно- и церковнослужители)

Дело. 1917 – 1858 год."

Дело 1917, 221 страница там.

Ревизская сказка 1858 года, Февраля 3 дня, Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Пичаевской волости села Русаново о состоящих мужеского и женского пола государственных крестьян [ГАТО: фонд 12, опись 1, дело 1917, с листа 402] - государственные крестьяне и отставные солдаты, кантонисты, вдовые солдатки.

Спасибо : Alice S - это она просмотрела дело 1917 и предоставила эти сведения о нём.

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

19.10.2021, 11:55

По информации архива РГАДА в 1629 году в селе Покровское, Нявка тож, Никольского, Азийского, Мокшанского, Завальского станов Нижнеломовского уезда родился Терентий Киреев сын Вешняков. Он предок Вишняковых села Старая Нявка Пензенской губернии Ломовского уезда и села Сотниковского Ставропольской губернии.

Село Сотниковское 1888 год свадьба Пескова Дмитрия Яковлевича 18 лет и Вишняковой Марии Ивановны 17 лет.

https://disk.yandex.ru/i/BYKqOBF4gLy8OQ

Село Сотниковское Ставропольской губернии

( Сотниковское Благодарненский район Ставропольский край)

1919 год метрическая книга умершие .

Умер Иван Петрович Вишняков из Пензенской губернии села Старая Нявка 70 лет.

https://disk.yandex.ru/i/NFCyfuXOACuotQ

14 января 1919 года казнён белыми в селе Сотниковском Семён Иванович Вишняков 44 года.

https://disk.yandex.ru/i/AMOldbPzfDQyXQ

Мария Ивановна Вишнякова в замужестве Пескова. На фото с мужем и детьми.

Село Сотниковское Ставропольской губернии.

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

1.10.2021, 12:14

РГВИА (г.Москва), Ф.489, Оп.1, д.2705 Послужные и именные списки солдат и офицеров Ахтырского легко-

конного полка. ноябрь 1793 г.

гусар Яков Степанов сын Гейка ( Гейко)

22 года отроду

Лицем бел , волосы, светлорусыя

глаза серые.

С воисковых обывателей

Ахтырского уезду слободы Олешни

Вовремя вступления в службу и какими

чинами когда происходили

Чин : рядовой

Поступил на службу в 789 году 1 марта.

Кто где вовремя продолжение службы свеи в походах и удела против неприятеля

скатораго время находился или где ранен во что и чем:

789 года на Кинбурской косе 790 при осаде и взятии крепости Килии 791 в Турции же а 792

года в Полше где и при сражениях против поляков июня 26 дня под Володимер же июля 7-

го под Чебенкою ( читать правильно под Дубенкой )

Битва под Дубенкой — битва, произошедшая 7 (18) июля 1792 года между поляками под предводительством Тадеушем Костюшко и русскими войсками под предводительством Михаила Каховского (отдельными корпусами командовали Иван Дунин и Михаил Кутузов) во время Русско-польской войны 1792 года.

С русской стороны в бою принимало участие 25 тысяч солдат и 108 орудий, со стороны Польши 5300 солдат и 24 орудия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_под_Дубенкой

Килия

Во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов крепость Килия, контролировавшая нижнюю часть устья Дуная, была взята 18 октября 1790 года русскими войсками под командованием генерала И. В. Гудовича. Крепость была разрушена, от неё остался только водяной ров. Но в состав России Килия вошла только после Бухарестского мирного договора 1812 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Килия

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

1.10.2021, 12:02

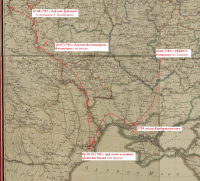

автор Yaroslav_Don

"Ахтырский гусарский (легкоконный) полк принимал участие во многих битвах войн Российской империи в XVII-XIX в.в. В XVIII – нач. XIX в.в. полк комплектовался из жителей Ахтырского и прочих уездов Слободско-Украинской (Харьковской) губернии.

В послужных списках за 23 марта 1794 года много гусар-алешанцев. Одним из гусар был представитель современного алешанского рода Семигук(ов) – рядовой Илья Степанович Семигуков. Из послужного списка за 1794 год мы можем представить одного из предков современных Семигуков: «28 летъ, ростъ 2 аршина 8 вершковъ, лицемъ смугловатъ волосы на голове и бровях и усах светло русиiе глаза карiе, из войсковыхъ обывателеи Ахтырского уезда слободы Алешни, в службе солдатом с 20 марта 1789 года».

После физических данных мы видим сведения о грамотности («читать и писать не умеетъ»), бывал ли дома в отпуске («не бывалъ»), был ли под судом или в штрафах («не бывал»). Сведения о семейном положении гусара Ильи Семигукова: «женат у него жена Настасiя Васильева дочь обывателька села Хмелевца живетъ в доме его в слободе Олешне детеи не имеетъ».

Особый интерес представляет участие алешанца гусара-Семигукова в войнах: «789-го на Кинбурскои косе 790-го в Турции при осаде и всязии крепости Кiлiи от Турции ж а 792-м года в Полше где в сраженияхъ противу неприятеля был июня 26-го под местечкомъ Володимеромъ а июля 7-го числе подъ Дубенкою». На карту 1799 года нанесен боевой путь гусара-Семигукова. Алешанец участвовал в завоевании Бесарабии главнокомандующим князем Потемкиным, в сражениях против поляков после раздела Польши (против Тадеуша Костюшко) и их усмирении. Будем помнить кто наши предки и гордиться ими!"

Семигуков - Семигук- Семегук

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

21.09.2021, 22:46

Здесь рассказывается о предках Борздовых из села Сотниковского.

автор Yaroslav_Don

"Алешня была самым западным городом-крепостью Белгородской черты Русского государства. В 1648 году в разоренный и пустой после войск Речи Посполитой «новоотдаточный город» Алешню из Карачева были направлены сто человек карачевских казаков с семьями на «вечное житье». Карачевские казаки были «стародубскими выходцами», обосновавшимися сначала в Брянске, затем в 1620-х переведенными в Карачев. В Алешне, в 1656 году по челобитью карачевские казаки были повертсаны в дети боярские и несли многие службы (городовую, солдатскую, рейтарскую). В первой четверти XVIII в. бывшие «карачевские сведенцы» станут однодворцами. Потомки этих однодворцев до сих пор проживают в селе Алешне Сумской области Украины.

Одной из крупных по численности фамилий были алешанцы-однодворцы Борзые. В архиве РГАДА обнаружена переписка Разрядного приказа с воеводой Карачева за 1625 год. Из нескольких листов дела можно представить интересную судьбу предка всех современных алешанцев-Борзых.

11 мая 1625 года из Брянска царю Михаилу Федоровичу писал воевода Александр Нагово. В письме сообщалось о выходе из Стародуба на Государево имя казака Василия («Васки») Борзова. За выход казаку Борзому было дано полтора рубля в Москве. В небольшой выписке, по всей видимости, из несохранившихся «расспросных речей» стародубского выходца казака Василия Борзова, описаны скитания выходца. Так, Василий Борзой сообщил, что стародубские городовые казаки вышли «на Государево имя» в 1623 году. Сам же Василий Борзой во время выхода из Стародуба казаков находился в Литве, в городе Петракове. Когда литовцы узнали, что стародубские казаки ушли в Русское государство, они схватили Василия Борзого и, сковав его, отправили в Стародуб в тюрьму. В Стародубе Василий Борзой «…и с тех мест и по ся места все сидел в тюрме и бил он челом стародубскому капитану чтоб ево из тюрмы велел дат на поруки и капитан велел ево дат на поруки что ему жит в Стародубе…». Борзого выпустили из тюрьмы при условии, что он даст обещание не бежать в Русское государство. Но Василий Борзой «…пометуя крестьянскую веру…» бежал из Стародуба к царю. Выходца было решено наделить «домовым местом» в Карачеве вместе с ранее вышедшими стародубцами.

С Василием («Ваской») Борзым мы встречаемся в поручной записи карачевских казаков 13 апреля 1648 года, в которой он служит под начальством пятидесятника Артема Ивановича Ильина. Все казаки указаны с отчество. Казак Василий Федорович Борзой по поручной записи должны были жить в «новотдаточном городе» Алешне, что славные представители этого рода и делают вот уже 373 года! По всей видимости, Василий Борзой прожил долгую жизнь, мы встречаем его в списке получивших Государево жалованье 5 рублей в 1669 году за оборону города Алешни от черкас гетмана Ивана Брюховецкого."

|

Тема: Вишняковы

29.08.2021, 14:27

- Стрижак Ирина Александровна

Учительская династия Вишняковых-Гульченко-Стрижак

Прадед Вишняков Федор Тимофеевич (родился в 1902 г в Пензенской губернии, в п. Старая Нявка, умер в 1979 г), учитель начальных классов, проработал в школах 39 лет в селах Ягодное, Старый Колутон, был заведующим начальной школы.

https://nsportal.ru/shkola/raz...-dinastiya

|

Тема: Вишняковы

29.08.2021, 11:39

В Старой Нявке Нижнеломовского района, вы воочию увидите, как умирает культура. Пройдитесь по улицам абсолютно (!) пустого, но существующего в постройках села. Загляните в окна заброшенных домов. Нет, внешне все вроде бы благополучно. Вот пятистенок на добротном цоколе, рябина в палисаде, аккуратно привязанные к толстой ветке детские качели. И тишина. Просто давящая. Здесь вы поймете, куда испарились империи, жившие за тысячелетия до рождества Христова. Увы, но русская деревенская цивилизация тоже уходит.

Читайте на WWW.PENZA.KP.RU: https://www.penza.kp.ru/daily/23987.4/216967/

|

Тема: Вишняковы

29.08.2021, 11:33

СТАРАЯ НЯВКА (Покровское), русская деревня Кувак-Никольского сельсовета, в 6 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 51 житель. Поселена в середине 17 в. служилыми людьми нижнеломовской оборонительной линии на речке Мокрой Нявке. В 1710 г. здесь 95 солдатских дворов, церковь, в 1718 г. – всего 44, так как большинство служилых людей переведено в новые города и слободы в связи с завоеванием Азова, а в августе 1717 г. село подверглось «кубанскому погрому», взято в полон и не вернулось 6 человек. В 1785 г. часть села показана за помещиками Акулиной Васильевной Белелюбской (12 ревизских душ с крестьянами в д. Холуденевке). В 1797 г. построена деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, прослужившая около 100 лет. Именовалась с. Покровским (по церкви), Старой Нявкой тож, в отличие от Новой Нявки, поселенной в начале 18 в. В 1877 г. – Кувак-Никольской волости Нижнеломовского уезда, 166 дворов государственных крестьян, церковь, школа. В 1911 г. – той же волости, 238 дворов, церковь, земская школа, шерсточесалка, валяльное заведение, 2 лавки. В 1939 г. – центр Старо-Нявкинского сельсовета Нижнеломовского района. В 1955 г. – Усть-Каремшинского сельсовета, колхоз имени Маленкова.

Численность населения (по годам): в 1710 – 626, 1718 – 197, 1795 – оценочно 830, 1864 – 1106, 1877 – 1278, 1897 – 1215, 1911 – 1520, 1926 – 1306, 1930 – 1471, 1939 – оценочно 1080, 1959 – 592, 1979 – 195, 1989 – 107, 1996 – 95 жителей.

НОВАЯ НЯВКА (Рождественское, Нявка, Озерки, Атмис), русская деревня Новопятинского сельсовета, в 1 км к югу от него, на левом берегу Атмиса. На 1.1.2004 г. – 61 хозяйство, 108 жителей. Основана в начале 18 в. на левом берегу Атмиса однодворцами Старой Нявки. В 1728 г. построена Рождественская церковь (РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 1325). В 1850 г. построена новая деревянная церковь. Гидроним Нявка (левый приток Ломова, бассейн Мокши) упоминается в 1693 г., когда в окрестностях жили русские, мордва, татары. Предположительно, субстрат гидронима – мордовские термины ине > ня («большая») + основа яв- термина явома («часть, доля») + русский аффикс -ка. Так мордовское *Ине явома могла стать с помощью русского суффикса Нявкой. Гидроним мог появиться в ходе межевания. В 1785 г. часть села показана за помещиками Анной Михайловной Доможировой (51 ревизская душа), Матвеем Осиповичем Любавским (3), Пелагеей Мироновной Мартьяновой (33), Андреем Афанасьевичем Симбухиным (9).

Перед отменой крепостного права в селе за Ксенофонтом Ксенофонтьевичем Селунским 47 ревизских душ крестьян, 16 тягол (барщина), 10 дворов на 5,5 десятины усадебной земли, у крестьян 96 дес. пашни, 10,6 дес. сенокоса, у помещика 194 дес. удобной земли, в том числе 36 дес. леса и кустарника (Приложение к трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., № 20). В 1877 г. – Аршиновской волости Нижнеломовского уезда, 179 дворов, церковь, церковноприходская школа. Среди крестьянских ремесел в 19 – начале 20 в. был распространен веревочный: в 1893 г. витьем веревок и бечевок в селе занимались в 202 семьях. В 1911 г. – село Новая Нявка, Озерки тож, Новопятинской волости Нижнеломовского уезда, 4 крестьянских общества, 264 двора, церковь, школа уездного земства, народная библиотека, водяная мельница, 2 кузницы, 3 лавки, в 1 версте – имение Богдановой. В 1955 г. – Ново-Пятинского сельсовета, колхоз имени Буденного. В 1996 г. функционировала неполная средняя школа.

Численность населения (по годам): в 1785 – оценочно 780 (в том числе около 192 крепостных крестьян), 1864 – 1041, 1877 – 1090, 1897 – 1386, 1911 – 1559, 1926 – 1617, 1930 – 1725, 1939 – оценочно 1336, 1959 – 498, 1979 – 262, 1989 – 163, 1996 – 146 жителей.

http://suslony.ru/Penzagebiet/NLomov2.htm

|

Тема: Вишняковы

29.08.2021, 11:30

https://dmitrovsk1943.mybb.ru/viewtopic.php?id=6575

1050308285 (1100308285)

Информация из Книги Памяти:

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050308285

Фамилия Вишняков

Имя Василий

Отчество Иванович

Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, д. Старая Нявка

Дата и место призыва Нижнеломовский РВК

Воинское звание красноармеец

Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия __.__.1943

Название источника информации Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 10

В Сводной базе данных МИПЦ 'Отечество' http://old.v-ipc.ru/Ref/all.asp:

http://old.v-ipc.ru/Ref/fields...A0FE88BEC}

http://old.v-ipc.ru/Ref/allq.a...se&p=1

ВИШНЯКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Область рождения: Пензенская обл.;

Место рождения: д. Староневка;

Звание: Рядовой;

Должность: стрелок;

Место службы: 26 Кр. ПП

Причина выбытия: Пропал без вести;

Дата выбытия: /05/42;

Место выбытия: на Керченском п-ове

Дополнения: Сведения сканированы из: КП Погранвойск, том 1.

----------

Источник сведений: КП пограничных войск

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях

Дата донесения 22.06.1942

Название части орг.-строевой отдел 3 отд-е ГУВВ НКВД

9972090

Информация из донесения о безвозвратных потерях:

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9972090

Фамилия Вишняков

Имя Василий

Отчество Иванович

Место рождения Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н, с. Старо-Невка

Дата и место призыва Нижне-Ломовский РВК, Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н

Последнее место службы Северо-Кавказский фр. ОТ 26 погран. полк

Воинское звание красноармеец

Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия Между 10.05.1942 и 30.05.1942

Название источника информации РГВА

Номер фонда источника информации 32880

Номер описи источника информации 1

Номер дела источника информации 159

Дополнительная информация из донесения:

- родственники: мать - Вишнякова Матрена Григорьевна;

- адрес места жительства родственников: Пензенская область, Нижне-Ломовский район, село Старо-Невка;

- красноармеец. Стрелок, 26 Краснознаменный пограничный полк войск НКВД по охране войскового тыла Северо-Кавказского Фронта.

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях

Дата донесения 20.07.1942

Название части Упр-е войск НКВД ОТ на Дальнем Востоке 4 отд-е Крымский фр.

9662073

Информация из донесения о безвозвратных потерях:

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9662073

Фамилия Вишняков

Имя Василий

Отчество Иванович

Место рождения Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н, с. Старо Невка

Дата и место призыва Нижне-Ломовский РВК, Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н

Последнее место службы Северо-Кавказский фр. ОТ 26 погран. полк

Воинское звание красноармеец

Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия Между 10.05.1942 и 30.05.1942

Название источника информации РГВА

Номер фонда источника информации 32885

Номер описи источника информации 1

Номер дела источника информации 267

Дополнительная информация из донесения:

- родственники: мать - Вишнякова Матрена Григорьевна;

- адрес места жительства родственников: Пензенская область, Нижне-Ломовский район, село Старо Невка;

- красноармеец. Стрелок, 26 Краснознаменный пограничный полк войск НКВД по охране тыла Северо-Кавказского Фронта.

СТАРАЯ НЯВКА (Покровское), русская деревня Кувак-Никольского сельсовета, в 6 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 51 житель. Поселена в середине 17 в. служилыми людьми нижнеломовской оборонительной линии на речке Мокрой Нявке. В 1710 г. здесь 95 солдатских дворов, церковь, в 1718 г. – всего 44, так как большинство служилых людей переведено в новые города и слободы в связи с завоеванием Азова, а в августе 1717 г. село подверглось «кубанскому погрому», взято в полон и не вернулось 6 человек. В 1785 г. часть села показана за помещиками Акулиной Васильевной Белелюбской (12 ревизских душ с крестьянами в д. Холуденевке). В 1797 г. построена деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, прослужившая около 100 лет. Именовалась селом Покровским (по церкви), Старой Нявкой тож, в отличие от Новой Нявки, поселенной в начале 18 в. В 1877 г. – в Кувак-Никольской волости Нижнеломовского уезда, 166 дворов государственных крестьян, церковь, школа. В 1912 г. – в Каремшинской волости Нижнеломовского уезда, 238 дворов. В 1939 г. – центр Старо-Нявкинского сельсовета Нижнеломовского района. В 1955 г. – Усть-Каремшинского сельсовета, колхоз имени Маленкова.

См. : http://suslony.ru/Penzagebiet/NLomov2.htm

|

Тема: Вишняковы

29.08.2021, 11:28

9.05.2020

Вишняков Иван Григорьевич

КРАСНОАРМЕЕЦ / МИНОМЕТЧИК

1914 - 6.04.1942

История солдата

Вишняков Иван Григорьевич родился в 1914 г. в селе Старая Нявка Нижнеломовского района Пензенской области. Семью создал с Ильиной Раисой Арсеньевной. У них родились двое детей: дочь Валентина и сын Владимир. Уходил на фронт в 1941 г. Семья провожала его со слезами на глазах и тягостным предчувствием. Двухлетняя дочка стояла у окошка. Иван Григорьевич три раза возвращался к родимому дому, чтобы обнять и поцеловать детей и жену. С войны он не вернулся... В 1942 году его супруге пришло письмо от боевого товарища Ивана Григорьевича, в котором сообщалось, что он погиб в бою в Ленинградской области. Только несколько лет назад, благодаря сайту "Память народа", стало известно, что он был минометчиком, воевал в составе 115 стрелковой дивизии. Место захоронения: Ленинградская область, Киришский район, раз. Жарок, северо-восточнее, 1500 м, лес.

https://portret.moypolk.ru/sol...rigorevich

|

Тема: Вишняковы

29.08.2021, 9:42

Bloody написал:[q] Мой Прадед - Вишняков Яков Павлович родился в 1878 году в с. Старая Нявка, Ломовского уезда, Пензенской губернии.

Если у кого есть информация - откликнитесь,

С уважением,

Владислав

[/q]

Интересна Ваша информация про Вишняковых из Старой Нявки.

Иван Петрович Вишняков 70 лет в 1919 году, впрочем возраст при похоронах частенько путали иногда значительно..... Точно можно сказать только прочитав ревизскую сказку или метрическую книгу.

Прапрадеда жена, моя прапрабабушка ( мама моей прабабушки) у меня Вишнякова. Иногда смотрю фамилию записывали Вышнякова.

|

|

|