Алчевск. Алчевские

Знаменитые земляки

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

8 ноября 2012 20:56 17 февраля 2021 11:59 http://masters.donntu.edu.ua/2.../index.htmИстория города Алчевска от основания и до наших дней В путеводителях по нашему городу, которые выходили и в советское время, сказано, что Алчевск «возник он в 1895 году в связи со строительством на станции Юрьевка крупного металлургического завода Донецко-Юрьевского металлургического общества». Вот только ничего не говорится о конкретной дате рождения, а её оказывается можно определить достаточно точно. Это 20 апреля 1895 года. В этот день и начались работы по строительству завода, и был положен первый камень в основание Алчевска. К 15 июня уже «были готовы фундаменты под все здания, как заводские, так и административные». Земляные насыпи и выемки для подъездных путей между заводом и станцией Юрьевка были устроены приблизительно на 3/4 всего проектированного протяжения. Возводилась деревянная плотина в прилегающем к заводу овраге, и предполагалось, что к середине сентября можно будет закрыть шлюзы и приступить к сбору воды. А с целью обеспечения завода водоснабжением, независимо от устройства пруда, приступили к расчистке ключей, впадающих в балку Должик, где строилась плотина. Чтобы провести воду из водоносных пластов, были заложены в разных местах пять шурфов и одна буровая скважина. При всех этих работах была встречена вода на глубине от 5 до 10 метров. Вода собиралась в Васильевский пруд и должна была по трубам поступать на завод. В то же время приступили к возведению большой заводской трубы. Была также устроена насыпь через небольшую балку, для сообщения с заводом рабочих, живущих в колонии. Она состояла уже из 24 каменных строений, построенных «вчерне», но на большей части домов уже были сделаны потолки и поставлены стропила. В то время на заводе работало около 2000 рабочих. Основателем Донецко-Юрьевского завода — нынешнего Алчевского металлургического комбината, как и акционерного общества ДЮМО, был украинский промышленник и банкир, купец первой гильдии Алексей Кириллович Алчевский. Основанный им завод ДЮМО являлся в то время единственным на Украине металлургическим предприятием, построенным на отечественные капиталы. Так летом 1896 года недалеко от села Юрьевки помещик Алчевский совместно с немецким капиталистом Герберцом начал строить металлургический завод. Как говорят очевидцы, вначале был построен доменный отдел, затем литейный, механический и общий, а через три года — сталеплавильный отдел — мартеновские печи, бессемеровский конвертор, прокатные станы... Во время острого экономического кризиса начала XX века, не выдержав конкуренции с господствовавшими на Донбассе иностранными компаниями, и, получив отказ от царского правительства на просьбу о кредите, А. К. Алчевский 7 мая 1901 года бросился под поезд на Царскосельском вокзале в Петербурге. Обесценившиеся после гибели Алчевского акции ДЮМО сосредоточились в руках франко-бельгийских компаний. В память об основателе завода ДЮМО станция Юрьевка по ходатайству российских промышленников была переименована в 1903 году в станцию Алчевское. От станции получил название и заводской посёлок, превратившийся постепенно в город. К культурным очагам в заводском поселке относилось: частный цирк, кинематограф, так называемый «летний театр», кегельбан и даже казино. Цирк действительно был и не просто шапито, а каменный, из красного кирпича, огромный, круглый амфитеатр, с высоким деревянным куполом. Построен он был в 1905 — 1907 гг. владельцем колбасных мастерских и магазинов поляком Згоржельским, а в 1910 году цирк был выкуплен Иосифом Руманом и передан в полное владение его жене. Кстати, он так и назывался — «Цирк & театр Марии Руман». Кого только не видел этот старый манеж — Поддубный, Дуров, польские, английские, французские труппы. Выступали здесь известные итальянские актёры Труцци, комик с мировым именем – Танти. В Алчевске цирк просуществовал до 1918 года. Потом его закрыли, а к году 1922 взорвали и растащили на кирпичи для постройки ближайших домов. Алчевск в конце XIX - начале ХХ века состоял главным образом из бараков и казарм - так называемой Старой колонии. Исключение составляла Административная колония с ее каменными домами для специалистов-иностранцев и администрации завода ДЮМО - тоже, в большинстве, состоявшей из иностранцев. В старой колонии не было ни водопровода (воду привозили в бочках), ни канализации, ни мощеных улиц. Везде копоть, угольная, железорудная и шлаковая пыль, а в ненастье - непроходимая грязь. По свидетельству известного металлурга академика М.А. Павлова «все здесь было убого и мрачно, как и во всех других заводских поселках Донбасса, лишенных, к слову, какой-либо зелени». Условия труда рабочих были чрезвычайно тяжелыми. На металлургическом заводе преобладал тяжелый физический труд, почти все делалось вручную. Рабочий день длился 12 часов. Нестерпимая жара в горячих цехах, сквозняки, антисанитария, отсутствие техники безопасности приводили к массовым заболеваниям, увечьям и гибели металлургов. Обслуживали пять с лишним тысяч рабочих и их семьи три врача, 5 фельдшеров, 3 акушерки и 2 аптекаря. 40-50 процентов рабочих в основных цехах не умели читать и писать, во вспомогательных цехах - и того больше. Тяжелые условия жизни и труда вызвали недовольства и возмущения трудящихся, превратившиеся в организованную политическую борьбу с существовавшим самодержавным строем. В ходе революции 1905-1907 годов металлурги избрали для руководства борьбой с царскими сторонниками Делегатское собрание (Совет рабочих депутатов), создали боевую дружину, в которую записалось 2000 человек, профсоюз, рабочий кооператив. В декабре 1905 года боевая дружина Донецко-Юрьевского завода и станции Алчевское приняла участие в Горловском вооруженном восстании. Рабочие Алчевска принимали активное участие в революции 1905—1907 годов, но восстание потерпело поражение. В 1917—1920 годов власть в Алчевске менялась неоднократно. 26 апреля 1918 года в город вступили австро-германские войска, в декабре 1918 — белоказаки генерала Краснова, летом 1919 — деникинцы. В промежутках между ними власть брали большевики. 26 декабря 1919 года в городе окончательно установилась Советская власть. После окончания гражданской войны, с переходом к новой экономической политике, когда не было средств на восстановление разрушенных крупных предприятий, Донецко-Юрьевский завод, ставший государственным, 3 мая 1923 года был временно законсервирован. Закрытие завода привело к значительному уменьшению населения: к концу 1923 года в Алчевске осталось всего 8000 жителей. В 1925 году было принято решение о снятии металлургического завода с консервации и в начале 1926 года здесь восстанавливается одна из доменных печей (доменный цех стоял ещё с 1918 года — со времени немецкой оккупации), а вскоре началось сооружение новых доменных печей и других объектов. Большим событием в жизни города было строительство коксохимического завода. Вначале он создавался как коксовый цех металлургического завода, а в 1929 году выделился в самостоятельное предприятие. Возникла легкая и пищевая промышленность. Вместе с предприятием рос и город. Если в 1926 году его население составляло 16 тысяч человек, то к 1939 году оно выросло до 55 тысяч. В декабре 1931 г. III сессия всеукраинского центрального исполнительного комитета приняла решение о строительстве в Донбассе четырех новых городов, среди них был и Ворошиловск. Общая сумма затрат определялась в 20 миллионов рублей. Сегодня трудно представить грандиозность этой программы. В 1932 году планировалось построить жилья больше, чем за все предыдущие годы существования города, новые строения — обеспечить «побутово-комунальними» условиями: канализацией, водоснабжением, электричеством, а также детскими яслями, садиками, столовыми. В 1933 г. намечалось решить вопросы газификации, теплофикации города, прокладки трамвайных путей. Городской жилой фонд превысил в довоенном 1940 году 160 тысяч квадратных метров (против 38 тысяч квадратных метров в 1913 году). Город благоустраивался, озеленялся, площадь зеленых насаждений достигла 200 гектаров. Быстрыми темпами развивалось народное образование, здравоохранение. В 1937 году было закончено строительство городской больницы - комплекса на 200 коек. Значительно выросла сеть культурно-просветительных учреждений. Но фашистское нашествие помешало осуществлению новых планов. С началом Великой Отечественной войны тысячи добровольцев-алчевцев заявили о своем желании сражаться с гитлеровскими захватчиками. Около 10 тысяч человек, не подлежащих призыву в армию по возрасту или по состоянию здоровья, вступили в народное ополчение; предприятия города перестроили работу на военный лад. Металлургический завод, несмотря на бомбежки, давал металл для фронта. В связи с опасностью захвата города фашистами оборудование металлургического и коксохимического заводов было вывезено на Урал, в Кузбасс и Узбекистан. 12 июля 1942 года Алчевск оккупировали немецко-фашистские захватчики. Почти 14 месяцев чинили гитлеровцы чудовищные злодеяния, подвергая население грабежам и издевательствам. Мужественно сражались алчевцы на фронтах Великой Отечественной войны. Звания Героя Советского Союза удостоены: участник героической обороны Севастополя рядовой П.Н.Липовенко (посмертно), офицеры Н.А.Бабанин, В.И. Киселев (посмертно), В.И.Недбаев, В.С.Снесарев. 2 сентября 1943 года 315 стрелковая дивизия 51 армии Южного фронта под командованием полковника Д.С.Куропатенко и части 91 стрелковой дивизии полковника И.М.Пашкова обходным маневром освободили Алчевск от фашистских захватчиков. Перед освободителями встала картина страшных разрушений. Ущерб, нанесенный городу и его предприятиям, составил огромную по тем временам сумму в 523 миллиона рублей. Сразу же после освобождения города началось его восстановление. Предстояло не только восстановить промышленные предприятия, но и реконструировать их на базе последних достижений науки и техники. На помощь алчевцам прибыли посланцы многих областей Украины, Челябинский восстановительный отряд, был создан специализированный строительно-монтажный трест «Алчевскстрой». Восстановительные работы велись ускоренными темпами. Уже в начале 1944 года металлургический завод выдал первые плавки чугуна и стали. К первой годовщине освобождения Алчевска вступила в строй коксовая батарея на коксохимзаводе. За годы первой послевоенной пятилетки (1946-1950 гг.) был достигнут и превзойден довоенный уровень промышленного производства. Это открыло перспективу дальнейшего развития экономики города. На месте старых выросли, по существу, новые предприятия, а с ними и новый город. На карте города появились крупные предприятия строительной индустрии - заводы строительных конструкций, железобетонных изделий, крупнопанельного домостроения, строительных материалов, переработки шлаков и другие. Бурное развитие промышленности повело за собой увеличение населения и, соответственно, строительство жилья, школ, больниц и поликлиник, предприятий торговли и общественного питания, бытового обслуживания. Для удовлетворения нужд населения были построены хлебокомбинат, молокозавод, швейная и галантерейная фабрики, завод хозяйственных товаров, различные бытовые мастерские и т.д. Алчевск обогатился дворцами культуры, библиотеками, кинотеатрами, стадионами, спортивными залами, другими учреждениями социально-культуоного назначения. ...1954 год. Не все знают, что город Алчевск — второй в Донбассе после Донецка, где появились троллейбусы. Этим мы обязаны Пётру Арсентьевичу Гмыре, его «мальчишескому озорству». Дело в том, что троллейбусы и всё оборудование, предназначенное для Запорожья и Луганска, были перехвачены Гмырей. Когда приехала комиссия разбираться в «пиратстве», в городе уже, буквально на деревьях, были развешаны линии передач. Рассказывают, что был даже снят фильм о пуске троллейбуса в Алчевске. Он «проезжал» по улице перед кинокамерой, но в кадре, конечно, не было видно, что сзади его толкали рабочие. Но существует и другой вариант легенды — возможно, более достоверный, согласно которому город уже был готов к пуску троллейбусов. Не хватало только машин. Кажется, не так давно — 19 мая 1968 года — открыли в нашем городе детскую железную дорогу. Протяжённость построенной дороги составила 1467 метров, скорость движения была установлена не выше 10 километров в час. По пути следования были три станции: Орлёнок, Октябрёнок, Пионерская. Выдающиеся жители Алчевска

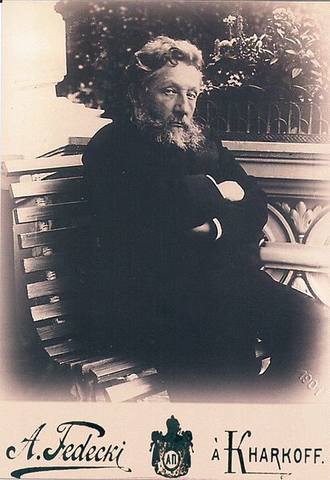

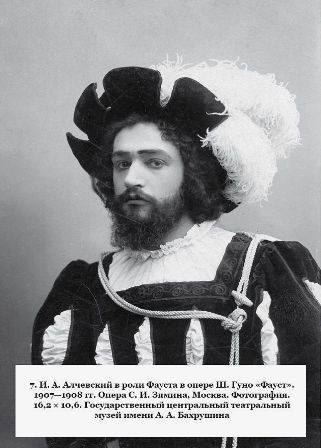

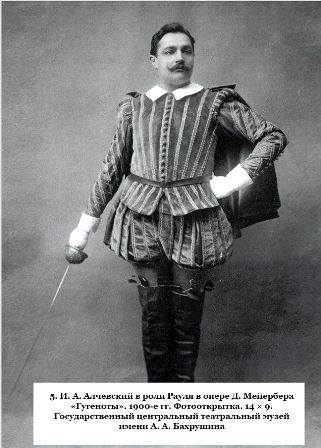

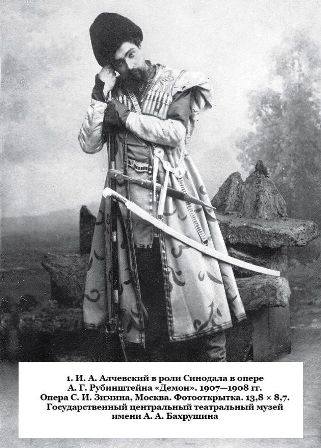

Наш город богат людьми, начинавшими свой трудовой или творческий путь в городе Алчевске, людей которые жили и творили, работали и работают здесь, тех, кто внес посильный вклад в развитие города в разные годы. Конечно, всех сделавших что-то особенное для нашего города людей я здесь упомянуть не смогу, поэтому я расскажу только о наиболее выдающихся личностях. Итак, наверно правильно начать с основателя города и его семьи: Алексей Кириллович Алчевский горячо любил Украину и ее народ, жертвовал значительные средства на просвещение народных масс. А. К. Алчевский родился в 1835 г. в городе Сумы в семье мелкого бакалейного торговца. В 1862 г. он переехал в Харьков, где открыл небольшой чайный магазин. В 60 — 70-е годы Алчевский получил известность как основатель первого в Харькове (и второго в России) банка коммерческого кредита — Харьковского торгового банка и первого в России Земельного банка. Он финансировал горнометаллургические предприятия Донецкого, Криворожского бассейнов, Керчи. Близкими друзьями Алчевского и его семьи были известные украинские писатели, театральные деятели, ученые. Алексей Кириллович на собственные средства установил в Харькове, в принадлежавшем ему Мироносицком саду, первый на Украине памятник великому украинскому поэту Т. Г. Шевченко. Современники, отмечая ум, знания и энергию Алчевского, характеризовали его как человека, заслуживающего благодарности потомков. Такая высокая оценка выдержала испытание временем. Не меньшим уважением на Украине и далеко за ее пределами пользовалось имя жены Алчевского. Христина Даниловна Алчевская (1841-1920) известна как педагог-просветитель, основоположник методики обучения грамоте взрослых, основатель Харьковской женской бесплатной воскресной школы, которой руководила почти 50 лет. Она построила школу в селе Алексеевка близ Алчевска, оказывала материальную помощь Васильевской и другим школам, живо интересовалась работой коммерческого училища, открытого в 1910 г. в Алчевске. Под руководством Х. Д. Алчевской созданы учебные пособия, с одобрением встреченные прогрессивной общественностью Украины и России. На выставках в Москве, Нижнем Новгороде, Париже, Антверпене, где освещался педагогический опыт Алчевской, ей присуждались высшие награды. Христина Даниловна была членом многих просветительных обществ, вице-президентом Международной лиги просвещения. Самым знаменитым из детей Алчевских был Иван Алексеевич (1876 — 1917) — певец с мировым именем, "король теноров", как его называли, один из самых выдающихся представителей русской и украинской культуры. Окончив университет, Иван собирался стать сельским учителем, однако смерть отца заставила его изменить свои планы: он стал оперным певцом, переложив на свои плечи содержание воскресной школы, которой руководила его мать. Иван Алчевский был солистом Мариинского театра в Петербурге, Большого театра в Москве, Гранд-Опера" в Париже, с огромным успехом выступал на сценах оперных театров в Брюсселе, Лондоне, Нью-Йорке, Алжире, гастролировал во многих городах России и Украины, пропагандировал творчество украинских композиторов в России и за рубежом. Младшую дочь Алчевских звали тоже Христиной, как и мать. Христина Алексеевна (1882 — 1931) в детские и отроческие годы лето проводила (как и Иван) в Алексеевке, а будучи взрослой, посещала Алчевск и Алексеевку в 1913, 1916 и 1917 гг. Христина Алексеевна — известная украинская поэтесса, переводчик и педагог. Ее интимная и гражданская лирика принадлежит к непреходящим художественным ценностям и свидетельствует о значительном вкладе поэтессы в развитие украинской культуры. Не случайно 100-летие со дня рождения Х. А. Алчевской было внесено в календарь знаменательных дат международной организации ЮНЕСКО. --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

8 ноября 2012 20:58 17 февраля 2021 13:56 http://cbs.alchevsk.com.ua/page.php?28Алчевская Христина ДаниловнаРодилась Христина Даниловна в 1841 г. в уездном городе Борзна на Черниговщине. Мать ее Аннет — дочь генерала Вуича, героя Отечественной войны 1812 года, крупного помещика, предки которого происходили из сербов и румын. Воспитанница Смольного института благородных девиц Аннет, кроме материального благосостояния и природного ума, имела еще и великолепный голос, и большие артистические способности. Неожиданно для всех Аннет вышла замуж за человека незнатного происхождения, учителя Журавлева. Даниил Журавлев, отец Христины, был красивым, образованным, но сухим и черствым, ограниченным человеком. Работая преподавателем уездного училища, он категорически выступал против обучения грамоте женщин, в том числе и родной дочери; старался выбить из ее головы мечты даже об элементарном образовании.  Благодаря постоянному самообразованию Христина Даниловна имела глубокие и основательные знания многих дисциплин, прекрасно знала отечественную и зарубежную литературу. Как вспоминают современники, Христина Даниловна, хоть и была самоучкой, выделялась среди других редкой начитанностью. Она стремилась применить свою энергию и знания с пользой для общества. Выйдя замуж и переехав в Харьков, Христина Даниловна нашла доступную форму делать добро - стала учить бедных детей. В харьковской женской воскресной школе в 1862 г. и началась ее педагогическая деятельность. Школа Х. Д. Алчевский не просто обучала. Это было просвещение, связанное с нравственным воспитанием, с внедрением не только новых педагогически методов, но и норм поведения, принципиально отличных от установленных в казенных школах. Под руководством Алчевской и при ее непосредственном участии была подготовлена трехтомная книга-пособие "Что читать народу?". Ее высоко оценили современники, в числе которых Лев Толстой и Глеб Успенский. Россия демонстрировала книгу на Всемирной парижской выставке 1889 г. Как все новые люди, X. Д. Алчевская была большой энтузиасткой. Она сумела поднять на дело просвещения народа многие интеллигентные силы. В школе, существовавшей на средства Алчевской, при бесплатном обучении и труд учителей был безвозмездным. Да и вся семья - богатая и преуспевающая - жила интересами воскресной школы: старшая дочь и невестка Христины Даниловны преподавали в школе, сын заведовал хозяйственной частью. Х.Д. Алчевская - педагог-просветитель, основоположник методики обучения грамоте взрослых, основатель харьковской женской бесплатной воскресной школы, которой она руководила около 50 лет. При содействии Алчевской воскресные школы возникли во многих городах Украины и России. Под руководством Алчевской созданы учебные пособия, с одобрением встреченные прогрессивной общественностью. На выставках в Москве, Нижнем Новгороде, Париже, Антверпене, где освещался педагогический опыт Алчевской, ей присуждались высшие награды. В 1910 году ее избрали вице-президентом Международной лиги просвещения, она была членом многих российских и зарубежных просветительных обществ http://obzor.com.ua/news/2006-04/25-10.shtml165 лет со дня рождения Х. Д. Алчевской22 апреля 2006 года В этом году исполнилось 165 лет со дня рождения Х. Д. Алчевской (16.04.1841 -15.08.1920) - известного народного педагога, организатора воскресных школ, литератора. В Алчевском историческом музее хранятся книги, фото, документы, рассказывающие о жизнедеятельности Христины Даниловны Алчевской. Все они — богатейший источник для познания ее биографии, благодатный материал для исследования, свидетельства прошлых событий, сомнений и переживаний. Они дают возможность прикоснуться к исторической реальности, лучше понять ее, почувствовать себя участником тех или иных событий.  В своих дневниках Христина Даниловна, будучи блистательным публицистом, ярко и эмоционально описывает события, встречи, которые произвели на нее впечатление и которые связаны с организацией женских воскресных школ во второй половине XIX-начале ХХ веков. «У каждого человека, — писала Х.Д.Алчевская, — бывает свой пункт помешательства. Моим пунктом являлась мысль обучить как можно больше женщин грамоте. Мне казалось всегда, что мужчины гораздо счастливее в этом направлении. Что же касается женщины, то предрассудок против ее образования живет, начиная с хаты и кончая палатами…». Первым знакомством с народом и школой была деревня семьи Мамчич, куда часто приезжала летом юная Христина Даниловна. Из ее воспоминаний: «Однажды утром я спустилась в сад. Барышни сидели на ступеньках крыльца, окруженные толпою босоногих детей — некоторые из них держали книжечки в руках. В жизни своей я не видала ничего подобного и остановилась пораженная… Барышни разъяснили, что они учат этих бедных крестьянских детей и почему именно это хорошо… Я слушала тогда внимательно, но не знаю почему, слова эти как-то скользили по мне — я не помню их теперь, но эта группа белоголовых, босых детей и теперь живо встает передо мною… та минута заронила во мне первую искру симпатии к нашему бедному народу». Поэтому, выйдя замуж за А.К.Алчевского и переехав в Харьков, она уже знала, каким полезным делом займется. В 1860 году было утверждено «Положение о начальных народных училищах». Это положение разрешило открывать начальные народные училища как общественным, так и частным лицам, ставя их под контроль уездных и училищных губернских советов. Так, 13 мая 1862 года появляется частная воскресная школа в Харькове, основанная Х.Д.Алчевской. Но позже, после правительственного приказа о закрытии в Российской империи всех воскресных школ, школа в Харькове тоже была закрыта. До того, как ей удалось открыть в Харькове вторично бесплатную воскресную школу, она работала в воскресной школе Общества грамотности и вынуждена была оттуда уйти, так как ее не все там устраивало, а именно: «Начальница — женщина весьма недалекая, главной ее заботой был вопрос: «Где поставить шкаф?». Собрания были скучными, учительницы молчали, начальница говорила, что придет в голову… Состав учительниц не менее неудачен — одна учила только в перчатках и под вуалью, другая работала только ради своих детей, третья позволяла себе обзывать учениц «дурами». Все это было мне больно, но я старалась не падать духом… После собрания, на котором один педагог С. высказался о непригодности женщин-преподавательниц и о необходимости их заменить учениками педкурсов, я ответила, что мы создадим школу и докажем, что женщина способна работать… Я отказалась работать в воскресной школе Общества грамотности». 22 марта 1870 года Х.Д.Алчевской удается вновь открыть в Харькове бесплатную женскую воскресную школу, которая просуществовала почти 50 лет и в которой проучилось более 17 тысяч человек.  Одним из первых посетил школу известный русский педагог-методист Н.Корф. Его вывод был таков: «Харьковская воскресная школа сделала огромный шаг вперед. Из школы грамотности превратилась в полную элементарную школу, которую стоит посещать каждому, кто хочет на деле увидеть применение методов обучения по всем предметам элементарного курса…». Х.Д.Алчевская о посещении барона Корфа так писала: «Сегодня мы слышали два урока барона Корфа… Трудно решить, какой из них был совершеннее: в преподавании было столько вдохновения, оживленности, увлекательности, вопросы ставились с таким педагогическим тактом, внимание детей было настолько привлечено, что трудно узнать класс — казалось, это какие-то другие дети, родившиеся чуть не гениями… Я слушала урок с наслаждением, боясь дышать и пошевельнуться, чтобы не нарушить гармонии: нужно было видеть эти оживленные личики, эти блестящие глазенки, чтобы понять, сколько талантливости и искусства было в этом преподавании. Когда окончился урок, я хотела подойти к Корфу и сказать о том глубоком впечатлении, которое оставило на мне его преподавание, но не подошла, чувствуя, что слезы подступают к горлу… эти слезы окружающие могут встретить с усмешкой и назовут их непростительной экзальтацией…». Х.Д.Алчевская все свое время и силы отдавала Харьковской женской школе. И очень грустила, когда уезжала из Харькова по делам: «Грустно мне оставлять школу на месяц, только и примиряет мысль, что покидаю ее для нее же и через месяц опять возвращусь к ней, соскучившись и почерпнув в отдыхе новые силы для работы... В Петербурге мне живется очень хорошо — все хожу по школам и приглядываюсь, нельзя ли научиться чему-нибудь, чтобы потом ввести это и у нас в школе... Особенно грустно бывает мне по воскресеньям, как подумаю, что все вы собрались в школу, а меня нет...». Вкладывая огромные душевные силы в школьное образование, она внимательно и строго следила за теми, кто посещал ее школу в целях знакомства с организацией бесплатного женского образования. В результате педагоги, посещавшие Харьковскую школу, у нее делились на два разряда: «К первому разряду принадлежат люди, входящие в нее с каким-то нервическим желанием искать недостатки; они придираются к мелочам, сосредоточивают на них свое внимание, теряя способность взглянуть в лицо самому делу, почувствовать его жизнеспособность... Людям второго разряда школа не представляется «охотой за ошибками». Они входят в нее с любовью к делу, они силятся найти в ней как можно больше хорошего, как мать в любимом детище, они радуются всему, чему можно порадоваться, и вселяют то доверие, ту откровенность, которая одна способна только помочь критике заглянуть в душу школы». Естественно, как каждый нормальный самокритичный человек, она недовольна своей жизнью, своими скромными достижениями. Всегда сомневалась, не преувеличивают ли ее способности другие и не сильно ли она наивна, веря в приятные слова о ней и ее работе. «Работы много, так много, что подчас нападает тяжелое раздумье: «Не поздно ли?» — и вопрос «Имеешь ли право учить?» при сознании своего невежества является каким-то зловещим вопросом...». И отвечала на свои вопросы: «Что может быть вернее вывода из фактов моего прошлого и настоящего, в которых я воображала себя действующей во имя общего блага. Ошибалась я или нет, воображая себя полезною, — это другой вопрос, по крайней мере, я верила в это искренно». С какими-то критическими замечаниями в свой адрес соглашалась, а с некоторыми нет, пытаясь их проанализировать. «Мне часто приходилось слышать обвинения в небрежности к своим детям, поклонении авторитетам, в самолюбии. Посмотрите на моих детей: здоровых, веселых, в которых развита правдивость, подельчивость, взаимная любовь и дружба. Мой сын Митя говорит мне, чтобы вместо игрушек на именины я его учила целый день! Этого не скажет заброшенный ребенок забросившей его матери! А если я чувствую потребность уделить несколько часов в неделю чужим детям, не знающим родительской ласки, если я люблю, если я учу этих детей, — неужели это преступление? Поклонение авторитетам. Да, это есть. Но происходит ли это от тупой веры в громкие имена, от ограниченности взглядов, от неспособности к анализу? Нет! Это все тот же продукт увлекающихся натур, это все та же пища горячих темпераментов, к которым отношусь и я... Они не могут не увлекаться, не поклоняться — это их жизнь! Не потому поклоняются они авторитету, что он авторитет, нет... они ищут в жизни живых идеалов своего живого воображения... Пусть говорят, что в моей любви к школе мною руководит самолюбие. Я знаю одно, что во имя самолюбия можно отдать многое, но не жизнь, а я отдала ее школе, я не щадила, работая в ней и для нее, тех сил, которые дали бы мне еще несколько лет жизни...». В 1878 году Алчевские приехали в Алексеевку Славяносербского уезда, только что купленную у помещика. В округе не было ни одной народной школы. При участии земства Х.Д.Алчевская решает устроить народное училище и энергично берется за это дело. Местные жители с радостью встретили новость об открытии бесплатной школы. «...Деревенские бабы, — вспоминает Христина Даниловна, — устроили нам овацию по случаю приезда; целая толпа ввалила к нам во двор с курами, яйцами, приветствиями... Во всех этих простых речах было больше смысла, чем бывает часто в тостах торжественных обедов интеллигентных людей... Я вышла на крыльцо и низко молча поклонилась этой толпе. Мне хотелось сказать им: «Простите меня за мое счастье, за мою беззаботную жизнь, за мое сытое довольство, — простите, несчастные, обездоленные, голодные, безграмотные!». После всех трудностей, препятствий, вставших на пути создания народной школы, 6 сентября 1879 года она была открыта. Этому событию радовались все, искренне радовалась и Христина Даниловна: «Мне кажется, что в жизни моей я никогда не присутствовала при таком торжестве, как сегодня. Хотела заснуть и не могу — перед глазами все та же картина: священник в светлой рясе с крестом в руках, за ним толпа детей, веселых, нарядных, за ними толпа народа, благоговейно идущая за всей этой процессией... Солнце ярко освещает всю эту картину, а в ушах раздается детские голоса: «Спаси, Господи, люди Твоя!..». Народ собрался со всех окрестных деревень, и все они знали, какой ценою купила я это торжество, и пришли порадоваться моей радости...». Каждое лето приезжала Х.Д.Алчевская на свою дачу в Алексеевку и в глубине сада читала крестьянам книги. С педагогической практикой связаны и составленные и изданные Алчевской ставшие чрезвычайно популярными трехтомник «Что читать народу?», «Книга взрослых» и др. Как настоящий педагог, она переживала за результаты обучения. В предисловии «Хроники воскресных школ», напечатанном в журнале «Российская школа», она писала: «Нам не нужно знать, что в школе столько-то человек, мы хотим знать, что это были за ученики, и не только по возрасту, положению, но и по запросам, характерам, складу ума, отношению к школе. Нам не нужно пересчитывать, что пройдено за год в тех или иных группах, мы хотим знать, как проводилось преподавание, какие у него были успехи или недостатки, к чему стремились преподаватели и что вынесли из занятий учащиеся...». Педагогическая работа сделала Х.Д.Алчевскую известной и за пределами Российской империи. В 1889 году она представляла учителей для взрослых и книгу «Что читать народу?» на Парижской педагогической выставке. Эту книгу не сразу заметили посетители выставки, о чем она очень переживала: «Я считала, что каждый порядочный человек непременно должен интересоваться таким широким, животрепещущим вопросом, как «что читать народу?» К проходящей публике я была положительно несправедлива, и она подразделялась у меня на две строго определенные категории. Проходит юноша и рассеянно минует книгу. «Дурак», — лаконично решаю я, с презрением глядя ему вслед. Проходит барышня и останавливается внимательно у книги: «Умница», — думаю я про себя, любовно глядя на нее...». После некоторых усилий книга «Что читать народу?» была замечена, к радости Х.Д.Алчевской. Между новым генеральным комиссаром Познанским и членами жюри, которые, ознакомившись с делом Х.Д.Алчевской, стали относиться к ней вежливо и уважительно, произошел такой разговор: «В вашем отделе есть замечательный труд «Что читать народу?», — обратились члены жюри к Познанскому. На что он ответил: «Удивительнее всего здесь, бесспорно, то, что эта госпожа, создавшая эту книгу, вполне обеспечена и могла бы вести самую беззаботную и приятную светскую жизнь: выезжать, бывать в театрах, веселиться; а между тем говорят, что она с утра до вечера все в школе и в школе, и я, право, не берусь решить, к чему все это и что, собственно, ей нужно? — Что ей нужно? — переспросил один из членов жюри, — видите ли, есть люди, нравственная организация которых не мирится с условиями будничной, заурядной жизни и требует чего-то иного для наполнения их внутреннего мира...». Такая точка зрения жюри для Христины Даниловны была очень дорога и ценна. В числе людей, посещение которых являлось для Х.Д.Алчевской особенно ценным, был виконт де Вогюэ. Он говорил о значении ее школы и книги, о силе женского влияния надушу ребенка, о сближении интеллигентного человека с народом посредством школы и книги. Эти слова были ей очень приятны и дороги: «Я считаю этот день одним из светлых дней, проведенных мною в Париже, и как реальное воспоминание о нем купила у хозяина старенький потемневший стул, на котором сидел виконт де Вогюэ, и назвала его историческим»... В 1889 году в Париже ее избрали вице-президентом Международной Лиги просвещения, а в 1904 ее отметили за педагогический труд на Международном конгрессе в Берлине. Важную роль в педагогической работе Христины Даниловны сыграл ее муж — А.К.Алчевский, известный банкир, промышленник и меценат конца XIX-начала ХХ вв. Он с удовольствием финансировал школы, которые основала жена, постоянно поддерживал ее в мысли, что она делает очень важное нужное для народа дело. Естественно, только с таким мужем, как Алексей Кириллович, она смогла столько сделать для народного образования. В 1899 г. Христина Даниловна вместе с ним устанавливает бюст Т.Г.Шевченко в собственной усадьбе. Это был первый в Украине и в мире памятник великому поэту. Если бы Алчевские ничего больше не сделали, а только установили памятник Т.Г.Шевченко, то уже за одно это имена их должны быть записаны золотыми литерами на скрижалях истории Украины! Четверо из шести детей Алчевских стали выдающимися или известными людьми. И это еще раз подтверждает педагогический талант Христины Даниловны. Как известно, воспитать и привести к успеху чужих детей намного легче, чем своих. Х.Д.Алчевской с ее мудрым материнским сердцем и исключительным педагогическим чувством повезло объединить в себе то, что не умеют объединить многие люди. Почти шесть десятилетий своей жизни Христина Даниловна Алчевская отдала делу народного образования. От учителя до руководителя воскресной школы и вице-президента Международной Лиги просвещения, от автора отдельных публикаций до руководителя творческих коллективов — таков путь просветителя, демократа, блистательного публициста.  Маленькие Алчевские (слева направо Дмитрий, Николай, Анна, Григорий, а Иван и Христина ещё не родились) Источник --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

8 ноября 2012 21:00 17 февраля 2021 12:04 http://www.library.lg.ua/grin/bgr.htmБорис Дмитрович Грінченко - видатний український письменник і вчений, критик, мовознавець, освітній і громадський діяч кінця XIX-початку XX століття. Його шанували І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка, П. Грабовський та інші видатні сучасники. У Змієві на вчительських курсах Борис Грінченко познайомився із молодою вчителькою Марією Миколаївною Гладиліною. У 1887 р. молоде подружжя Грінченків приїздить до с. Олексіївка Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії (нині Луганської області). Відома освітня діячка і письменниця Х.Д. Алчевська відкрила народну школу у маєтку свого чоловіка - Алчевського Алексія Кириловича. Христина Данилівна була незадоволена навчальним процесом і розшукувала справжніх ентузіастів освіти. У Харкові М. Лободовський і В. Мова порадили запросити у школу Бориса Дмитровича. Завдяки старанням Алчевських тут був створений справжній райський куточок, у якому в літку любила відпочивати не тільки родина Алчевських, а й гості. ...У селі Олексіївці Борис Грінченко з дружиною повністю присвятили себе навчально-виховній роботі. Христина Данилівна була задоволена самовідданими вчителями, надіючись на них і тому без тривоги виїжджала у Харків, де знаходився великий будинок Алчевських, а також у Москву чи Петербург. Борис Дмитрович був задоволений, що управителька школи не втручалася в навчально-трудовий процес. Вона ж була задоволена, що її школа є однією з кращих в окрузі. Шість років перебування на Луганщині стали дуже плідними для подружжя Грінченків. --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

8 ноября 2012 21:01 8 ноября 2012 23:04 Олексіївська школа.Тут у 1887 - 1894 роках учителював письменник Борис Дмитрович Грінченко.

Будинок зберігся.

[ Изображение на стороннем сайте: 490d64d40578.jpg ] http://xxivek.com.ua/article/5046Луганщина в лицах: Борис Гринченко

«Украинский пахарь…»...Алексеевская школа была одноклассной земской. Ее бюджет составлял шестьсот рублей в год. Две трети суммы давало земство, треть – громада. Собственные средства семьи Алчевских шли на дополнительные нужды, строительство и благоустройство. Сельская школа соседствовала с домом семьи Алчевских. В школе было два класса, библиотека, учительская и сторожка. В библиотеке – много книг, наглядные пособия, коллекции, все это приятно удивило будущего учителя Гринченко. Но в этом изобилии книги и учебники на украинском языке просто отсутствовали.

[ Изображение на стороннем сайте: 70cb6509704b.jpg ] Будучи активным общественным деятелем, Гринченко все же был человеком глубоко семейным. В своем доме он построил собственный маленький мир, где господствовали украинский язык, украинские традиции, и даже вышиванки были повседневной одеждой. Его супруга, а позже и дочь всячески его в этом поддерживали. Маленькая Настя была первым читателем книг для детей, написанных Гринченко. Он писал для нее, а через нее – и для других детей, читавших по-украински. Он вынужден был это делать, потому что другой детской литературы на тот момент просто не было. В Алексеевке Гринченко полностью поглощен педагогической деятельностью. Он постоянно экспериментирует. Детские сочинения ложатся в основу его книг и рассказов. Он ищет способ дать возможность детям обучаться и получать знания на том языке, к которому они привыкли и говорят с рождения. Семейная пара учителей – Борис Дмитриевич и Мария Николаевна – привезли с собой в Алексеевку немалую библиотеку на нескольких европейских языках. В первую очередь, конечно, на украинском. Уровень подготовки учеников оказался достаточно низким – школе много лет не везло с учителями. Гринченко пришлось работать по восемь-девять часов в день. Идея создания национальной школы тогда витала в воздухе. Об этом много говорили в среде украинской интеллигенции. Но Гринченко был одним из немногих, кто упрямо и целенаправленно идею эту воплощал в жизнь. Начинать нужно было с создания учебных пособий. И через год после приезда в Алексеевку Гринченко закончил работу над «Настиной читанкой», которая служила обучению собственной дочери и сельских детей. В следующем году для тех же целей была подготовлена «Украинская грамматика». Вместе с учениками Борис Дмитриевич выпускает рукописный журнал «Думка», где стихи соседствуют с рассказами, сказки – с загадками. К юбилею Шевченко в журнале поместили стихи любимого поэта. ...С первых дней в Алексеевке Борис Дмитриевич и Мария Николаевна разговаривали с крестьянами только по-украински. От банального пения украинских песен и щедривок перешли к украинской грамматике и литературе. Кроме того, в Алексеевке Гринченко продолжает литературную и литературоведческую деятельность. Собирает лексику для будущего «Словаря…». Рассказы «Каторжная», «Олеся», «Грицько» и другие появляются из-под его пера именно в этот период. Собственно, вот жизненное кредо автора – в одной строчке рассказа «Олеся«: «Каждый человек должен защищать от врага родной край, не жалея своей жизни». Так просто, но чересчур чревато последствиями. Ужесточается надзор над школами. «Вольнодумство» преследуется все решительнее. Утром 30 апреля 1888 года в квартире Гринченко в Алексеевке жандармы устраивают обыск. И только авторитет Алчевской спас семью опальных педагогов от последствий. Впрочем, сама попечительница понимала – так долго продолжаться не может. Она не раз говорила Гринченко: «Мы с вами на вулкане стоим!». Христина Даниловна знала, что учителя разговаривают в школе по-украински. А обучение должно было вестись исключительно на русском. Лекции Гринченко по украиноведению дали свои плоды. Ученики разбирались в географии, истории и литературе Украины. По учебникам Гринченко грамотные крестьяне учили неграмотных. Пропасть между лояльной, но осторожной Христиной Алчевской и Гринченко становится все больше. В тот период Алексеевская школа стала лучшей в уезде. Ученики спустя годы с благодарностью вспоминали своего учителя. Он, со слов одного из них: «учил, как нужно любить свою родную страну, о которой мы до него и не знали, что она у нас есть». В 1893 году семья Гринченко все же уезжает из Алексеевки. Не исключено, что попечительница с их отъездом вздохнула свободнее. Она устала бороться с учителем-бунтарем, а сойтись во взглядах на образование у них так и не получилось. Новый Алексеевский педагог – учительница Кондратьева – украинского не знала совсем. Уже после того, как период учительствования в Алексеевке остался позади, Гринченко был приглашен на празднование тридцатилетнего юбилея педагогической деятельности Алчевской. В письме-отказе юбилярше он написал: «Я считаю, что украинцы должны служить Украине и украинскому, а не московскому просвещению. Уважая деятелей московского просвещения в московской земле, я не могу иначе как негативно относиться к московскому просвещению в земле украинской. Конечным результатом деятельности Христины Даниловны Алчевской есть омоскаливание моего народа, то есть то, против чего направлена моя деятельность». --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

8 ноября 2012 23:57 17 февраля 2021 12:30 http://www.library.lg.ua/kraeved/pisatel4/proizv/2.txtЯмковой А.А. Семья Алчевских. – Алчевск: ОАО «Алчевская типография», 2001. – 60 с. *** Широко известно, что Алчевск, Горловка, Енакиево и некоторые другие города Донбасса носят имена тех людей, которые их основали или имели непосредственное отношение к возникновению этих промышленных центров. Так, возникновение в донецкой степи города Алчевска связано с деятельностью украинского промышленника и банкира, купца первой гильдии А. К. Алчевского. Алексей Кириллович Алчевский – фигура яркая, неоднозначная, сложная и противоречивая. Банкир, крупный предприниматель, а с другой стороны – защитник рабочих, меценат. Поборник ускоренного развития отечественной промышленности, расцвета Донецкого бассейна, подлинный патриот родной страны, А. К. Алчевский горячо любил Украину, ее народ, был сторонником просвещения народных масс, жертвовал на это благородное дело значительные средства.  Не меньшие (если не большие) заслуги перед Украиной и семьи Алексея Кирилловича, его супруги и детей. Большая и дружная, блиставшая талантами, демократическая семья Алчевских достойна уважения и благодарной памяти всего украинского народа. Выражаясь словами бессмертного Т. Г. Шевченко, мы можем с полным основанием сказать: "От де, люди, наша слава, слава України". Родился Алексей Кириллович в 1835 году в городе Сумы. Отец его, мелкий провинциальный купец, торговавший в Сумском районе и на ярмарках бакалейными и колониальными (как тогда говорилось) товарами, то есть чаем, кофе, рисом, пряностями стремился дать детям хорошее образование. Но в отличие от своего старшего брата, успевшего закончить университет, Алексей Кириллович "прошел" лишь курс сумского уездного училища, так как торговые дела родителей расстроились, пришли в упадок, и на дальнейшую учебу уже не было средств. Тем не менее обстановка в семье, уважительное отношение и интерес к знаниям, пребывание старшего брата в университете, выдающиеся природные способности дали Алексею Кирилловичу большой стимул к самообразованию и саморазвитию, возбудили интерес к общественным вопросам. Не удивительно, что при таких умонастроениях 25-летний молодой человек не мог примириться ни с той узкой ареной деятельности, какую представляла отцовская бакалейная лавка в Сумах, ни с тем обществом, которое его там окружало. Алексей Кириллович оставляет Сумы и почти без всяких средств переселяется в Харьков - крупный культурный и экономический центр Украины. Сюда он приехал уже будучи женатым на Христине Даниловне Журавлевой – молодой одаренной девушке, всецело проникнутой образовательными и литературными стремлениями. Познакомившись с Христиной, Алексей Алчевский начал ее "просвещать" в духе своих идей, принося ей произведения А. И. Герцена, много других книг, в том числе украинских авторов, и собственные стихи. Алексей и Христина со всем пылом молодости увлеклись народническим и украинским национальным движением 60-х годов. Чтобы обеспечить себе и своей семье средства к жизни, Алчевский открывает в Харькове небольшой чайный магазин. Свой досуг он посвящает дальнейшему самообразованию и более глубокому и систематическому знакомству с вопросами экономического и финансового характера, привлекавшими его в силу природных наклонностей и в силу профессии купца. Одновременно он окунается в общественную деятельность, возглавив Харьковскую "Громаду". Организации украинской либерально-демократической интеллигенции, называвшие себя "Громадами", были созданы в начале 60-х годов в ряде крупных городов. Они сыграли положительную роль в национально-освободительном движении и развитии украинской культуры. Громадовцы вовлекали интеллигенцию в распространение образования и книг среди народа, издавали на украинском языке легальную и нелегальную литературу, собирали и публиковали фольклорные и этнографические материалы. Царское правительство обвинило громадовцев в сепаратизме, "украинофильстве" и запретило их деятельность. Особое внимание в семье Алчевских уделялось литературе. Алексей Кириллович любил поэзию А. С. Пушкина и Т. Г. Шевченко, читал своим детям их произведения. В родном городе Сумы он основал единственную по тем временам общественную библиотеку. "Кобзарь" Т. Г. Шевченко был настольной книгой Алчевского. Ему удалось достать полный текст поэм Шевченко "Кавказ" и "Сон"; переписав от руки выброшенные царской цензурой строки этих поэм, Алексей Кириллович подшил их к печатным страницам своего "Кобзаря". Он мечтал о памятнике Тарасу Шевченко и, став состоятельным человеком, осуществил свою мечту оригинальным образом. Дело в том, что просьбы передовой общественности России и Украины о сооружении памятника Т. Г. Шевченко царским правительством неизменно отвергались. Тогда А. К. Алчевский на собственные средства заказал (через жену) известному скульптору академику В. А. Беклемишеву бюст великого поэта. В 1898 г. бюст был установлен в Харькове в принадлежавшем Алчевским Мироносицком саду. Белый мраморный бюст на каменном пьедестале был хорошо виден с улицы через решетку сада. Местная печать сообщила, что памятник установлен "почитателями поэта, X. Д. Алчевской с семьей". Это был первый памятник великому Кобзарю. А. К. Алчевский имел намерение оформить позже дарственную запись на имя жены с условием передать сад с бюстом поэта в вечное городское владение. Но после трагической гибели Алчевского сад отошел кредиторам. Бюст Шевченко семья Алчевских забрала себе и в начале 30-х годов, когда в Харькове открылась Шевченковская картинная галерея, преподаватель местного юридического института Николай Алексеевич Алчевский (сын Алексея Кирилловича) передал этот бюст в ее фонды. Теперь он экспонируется в музее Т. Г. Шевченко в Киеве. Конечно, просветительство, культурническая работа, не были главной заботой А. К. Алчевского. Практический склад ума направлял его интересы и размышления к кредитно-денежным отношениям, ведь после отмены крепостного права именно развитие этих отношений определяло дальнейший путь развития страны. В 1866 г. Алчевский при содействии группы единомышленников открывает в Харькове Общество взаимного кредита – одно из первых в России. Будучи членом совета общества, он близко и подробно знакомится с практической стороной банковского дела. В 1868 г. Алчевский основывает первый в Харькове и второй в России банк коммерческого кредита – Харьковский торговый банк, и почти одновременно (в 1869-70 гг.) – второе Общество взаимного кредита. В управлении делами этих учреждений Алчевский в течение долгого времени занимает главенствующее положение. По инициативе Алчевского в 1871 г. в Харькове на акционерных началах открывается первый в России Земельный банк, проект устава которого Алексей Кириллович разработал вместе с известным экономистом, сторонником развития крупной капиталистической промышленности в России профессором И. В. Вернадским – отцом будущего президента Академии Наук Украины В. И. Вернадского. Земельный банк выдавал ссуды землевладельцам-помещикам под залог недвижимости. Если же землевладелец не мог перёстроить хозяйство на капиталистических началах и рассчитаться с долгами -его земли переходили к другим, неродовитым владельцам, которые вели хозяйство на основе новых, сугубо рыночных отношений. Пример этому показывал сам Алчевский. Приобретя земли возле железнодорожной станции Юрьевка на Луганщине, он быстро выветрил из бывшего помещичьего имения в селе Васильевке дух старины и патриархальщины, завел в Васильевской экономии чисто капиталистические порядки – наемную рабочую силу, сельскохозяйственные машины, высокопродуктивный скот, широкую торговлю сельскохозяйственной продукцией. В больших количествах здесь выращивалась яровая и озимая пшеница, овес, ячмень, гречиха и особенно кукуруза, которую вывозили в Одессу, а оттуда в другие страны. Постоянных рабочих в экономии было немного: конюхи, скотники, машинисты, кочегары, кучера, сторожа, а весной и осенью во время уборки нанималось более сотни сезонных рабочих. По мере того, как увеличивалась роль Алчевского в банковском деле, стало расти и его личное богатство. Стоимость акций учрежденных им банков быстро шла в гору, что в короткие сроки позволило удвоить капитал, вложенный в их приобретение. Владелец небольшого чайного магазина, каким Алчевский был в 1862 г., в середине 70-х годов он стал уже богатым человеком, и состояние его исчислялось тремя- четырьмя миллионами рублей, крупной по тому времени суммой. После учреждения Харьковского земельного банка, в котором Алчевский в течение 30 лет был главным руководителем и бессменным председателем правления, он вскоре берется за дела промышленного характера. В числе первых он начинает заниматься в пределах Бахмутского, Славяносербского уездов и области Войска Донского разведкой и разработкой каменного угля и в 1878 г. организует акционерное Алексеевское горнопромышленное общество, которое из скромного дела с добычей 700 тыс. пудов угля в год к началу XX века разрослось в огромное предприятие с 6 млн. рублей основного капитала и с производительностью до 60 млн. пудов угля и кокса в год. В пылу своих народнических идей Алчевский учит крестьян кустарническим способам сверления недр с целью добычи угля для собственных нужд. Такие маленькие шахты долго еще называли крестьянскими. Постепенно приобретая в районе угольных месторождений земельные участки и целые имения по существующей в то время цене - не дороже 40-50 руб. за десятину, Алчевский поднимает первоначальную стоимость пятисотрублевых акций до 2 тыс. руб. за штуку, то есть в четыре раза. Алчевский, как и другие предприниматели, покупал или арендовал под строительство шахт не только помещичьи, но и крестьянские земли. Так, в 1886 году Алексей Кириллович заключил договор с крестьянами села Алексеевка Михайловской волости Славяно-сербского уезда (ныне с. Алексеевка Перевальского района Луганской области) о предоставлении ему на 24 года участка земли для разведки и разработки каменного угля и других минералов. Вместо отведенного под разработку угля участка, говорилось в договоре, А. К. Алчевский обязывался отвести крестьянам такое же количество земли Алексеевского горнопромышленного общества. Развитию каменноугольной и металлургической промышленности Донбасса способствовало железно-дорожное строительство, требовавшее большого количества угля и металла. Особое значение в этом смысле имела сданная в эксплуатацию в 1879 году Донецкая железная дорога и построенная в 1880-1884 годах Екатерининская железная дорога, соединившая с Донбассом Криворожский железорудный район. С прокладкой железной дороги от Дебальцево до Луганска Алексеевское горнопромышленное общество построило в 1890 году рядом с железнодорожной станцией Юрьевка (впоследствии станция Алчевское, ныне – Коммунарск) коксовые батареи. В наступившем в 90-е годы небывалом подъеме металлургии и связанных с ней отраслей промышленности Алчевский снова проявляет себя крупным организатором. В 1895 году при активнейшем участии А. К. Алчевского создается Донецко-Юрьевское металлургическое общество (ДЮМО), которое построило возле станции Юрьевка – в двух километрах от волостного села Васильевка (теперь микрорайон Алчевска) металлургический завод. Завод, как и основавшее его общество, назывался Донецко-Юрьевским или ДЮМО. Ныне это Алчевский металлургический комбинат. В создании завода ДЮМО А. К. Алчевский принимает самое деятельное и близкое участие и капиталом, и личным трудом. В противоположность большинству предпринимателей, основавших металлургические предприятия в расчете на получение казенных заказов на рельсы для строящихся казенных железных дорог, Алчевский, как поборник свободной частной инициативы, убеждает своих компаньонов строить Донецко-Юрьевский завод исключительно для потребностей рынка в чугуне и сортовом железе, с тем, чтобы завод не зависел от тех или иных случайностей казенного потребления и выпуск его продукции базировался бы на прочном фундаменте частного спроса. Днем рождения завода стало 26 мая 1896 года, когда на нем была задута первая доменная печь. Снабжение завода углем и коксом должно было осуществлять Алексеевское горнопромышленное общество, а для обеспечения железной рудой Алчевский в компании с приглашенными им русскими капиталистами создал особое предприятие – Южное горнопромышленное общество, для которого арендовал значительные земельные площади с громадными запасами руды в районе Кривого Рога и Керчи. Первые годы существования Донецко-Юрьевского металлургического завода совпали с периодом промышленного подъема. Завод ДЮМО был третьим (по времени строительства) крупным металлургическим предприятием Донецкого бассейна и единственным на Украине металлургическим заводом, построенным на отечественные капиталы. Все остальные металлургические заводы строились на средства иностранцев и, следовательно, и принадлежали иностранным акционерным обществам. А. К. Алчевский был противником засилья иностранного капитала в российской промышленности. Последнее обстоятельство и стало вскоре одной из причин его разорения. Но вначале Донецко-Юрьевскому металлургическому обществу сопутствовал несомненный успех. 250-рублевые акции ДЮМО оцениваются в 1899 г. на бирже в 660-680 рублей. Алчевский сказочно богатеет, он становится владельцем состояния (по биржевой оценке принадлежащих ему акций) в 30 млн. рублей! Казалось бы, достигнув такого успеха, можно было и покончить со всеми делами и их превратностями, продать все свои акции по наивысшей цене (как это делали другие) и, поселившись где-нибудь во Франции, зажить беззаботной и безмятежной жизнью миллионера-рантье, стригущего купоны со своих капиталов. Но не такова была энергичная, деятельная натура Алчевского. Хорошо известен факт, когда Алчевскому было предложено бельгийскими капиталистами продать целиком все принадлежащие ему 10 тысяч акций Алексеевского горнопромышленного общества по 2 тыс. руб. за каждую (при номинальной их стоимости 500 руб.), что давало сумму в 20 млн. руб., опьянившую бы всякого другого промышленника на его месте. Он, ни минуты не колеблясь, отказался от этого предложения, мотивируя свой отказ, во-первых, нежеланием передать свое чисто российское дело в руки иностранцев и, во-вторых, еще и потому, что как он заявлял неоднократно и раньше: "Что же будут делать и чем будут заниматься мои сыновья, неужели станут тунеядцами-купонщиками? Нет, на это я не могу согласиться". Отдав всего себя и все свои средства основанным им предприятиям, Алчевский неразрывно связал свою участь и все личное свое состояние с делами, которые были им учреждены и устроены. А между тем надвигалась гроза – на смену промышленному подъему шел тяжелый экономический кризис. ...Уже первые дни и месяцы 1900 года принесли в Юрьевку слухи о закрытии заводов и шахт в прилегающей округе. Днем и ночью, в стужу и слякоть на площади у заводской проходной толпились угрюмые безработные, и количество их с каждым днем росло. Повсюду свертывалось производство, только завод ДЮМО продолжал работать полным ходом. Правда, его продукция не находила сбыта и складывалась на заводском дворе, но Алчевский, единственный среди промышленников, не увольнял рабочих, пытаясь как-то облегчить их положение. Чтобы поддерживать завод на ходу, Алчевский попробовал воспользоваться средствами Харьковского земельного банка, председателем правления которого он состоял, однако банк потерпел крах. Будучи поборником свободной конкуренции, Алчевский в условиях разразившегося кризиса все же вынужден был обратиться к царю и министру финансов Витте с просьбой о предоставлении заводу (на равных со всеми другими металлургическими предприятиями основаниях) какой-либо части из тех заказов, которые казна ежегодно раздавала частным заводам. Но заводу ДЮМО было отказано на том основании, что он раньше не был казенным поставщиком. Повторные обращения были безрезультатны. Последний и безнадежный отказ Алчевский получил 4 мая 1901 г., а 7 мая, не видя выхода из создавшегося положения, он бросился под поезд на Царскосельском вокзале. В этот день курсовая стоимость принадлежащих ему акций равнялась почти 18 миллионам рублей при задолженности около 15 миллионов. Стало быть в его распоряжении еще что-то оставалось, но поскольку погибло дело всей его жизни, он покончил с собой. Возможно это был акт не только отчаяния, но и своеобразного протеста против полного равнодушия царского двора к судьбам отечественной промышленности. Во всяком случае Алчевский наотрез отказался применить более жесткие формы эксплуатации рабочих (что было сделано после его гибели новыми хозяевами завода ДЮМО) ради собственного выживания. На похоронах А. К. Алчевского в Харькове собралось много людей, ведь он был очень известен и популярен, его уважали за чуткость, прогрессивные взгляды. И хотя имя Алчевского пытались предать забвению, выдвигали против него обвинения в корысти, в стремлении к обогащению, однако уже через несколько лет после его смерти общественное мнение начало меняться в лучшую сторону. Печать того времени отмечала ум, знания, энергию Алчевского, называла его гигантом, гением, отдавшим много сил для пробуждения финансовой и промышленной жизни Донецкого бассейна, отыскивавшим новые пути развития предпринимательства, жертвовавшим личными интересами ради дела, верящим в подъем народного благосостояния, заслуживавшим благодарности не только современников, но и потомков. Такая оценка деятельности А. К. Алчевского выдержала испытание временем Вне всяких сомнений он был неординарной, выдающейся личностью. Уже в 1903 году по ходатайству русских и украинских промышленников железнодорожная станция Юрьевка была переименована в Алчевское. От станции получил название и поселок завода ДЮМО, постепенно превратившийся в город. И хотя потом название города несколько раз менялось, но после провозглашения Украиной независимости на городском референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года, жители высказались за возвращение городу старого исторического названия – Алчевск. А в 1996 году, когда Алчевск отмечал свое 100-летие, на центральной площади города по решению городского Совета был открыт памятник А. К. Алчевскому. Надпись на чугунной ленте у основания памятника гласит: "Алексею Кирилловичу Алчевскому – основателю города от благодарных потомков". --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

9 ноября 2012 0:05 4 февраля 2014 0:25 Не меньшей известностью на Украине и далеко за ее пределами пользовалось имя жены Алчевского Христины Даниловны. X. Д. Алчевская (1841-1920) –педагог-просветитель, основоположник методики обучения грамоте взрослых, организатор женских воскресных школ, в частности Харьковской женской бесплатной воскресной школы. Родилась Христина Даниловна в уездном городе Борзна на Черниговщине. Мать ее – дочь помещика генерала Вуича, героя Отечественной войны 1812 года, предки которого происходили из сербов и румын. Отец Христины – учитель Даниил Журавлев имел деспотичный характер; будучи преподавателем уездного училища, запрещал дочери учиться грамоте, "чтобы любовных записочек не строчить". Азы науки Христина усваивала, притаившись за дверью комнаты, где нанятый за пять рублей семинарист учил грамоте ее братьев, а гимназическим курсом овладела по учебникам братьев самостоятельно. Возможно именно эти обстоятельства и определили цель ее жизни – обучить как можно больше женщин грамоте, всецело посвятить себя педагогической работе. В Курске, куда переехали ее родители, Христина посещает молодежные кружки, читает запрещенный в России "Колокол" А. И. Герцена, посылает в "Колокол" несколько писем (за подписью "Украинка"), в которых заявляет о поддержке взглядов Герцена прогрессивной общественностью. Здесь же произошло знакомство Христины с Алексеем Алчевским. В 1862 г. молодые люди поженились. "Выйдя замуж за истого украинца, – вспоминала Христина Даниловна, - я очути-лась в Харькове, в украинском кружке "Громада", состоявшем из 80-ти человек, во главе которого стоял мой муж. Здесь я услыхала чудные украинские песни, услыхала родную украинскую речь, познакомилась с пылкими стремлениями этой идейной молодежи. Молодежь эта не только пела свои чудные песни, стараясь закреплять их в сознании народа, не только собиралась для обсуждения этих целей, но и составляла брошюры литературного и научного содержания". Благодаря постоянному самообразованию Христина Даниловна имела глубокие и основательные знания многих дисциплин, прекрасно знала отечественную и зарубежную литературу, поэтому успешно выдержала экзамен на право преподавать в Харьковской женской воскресной школе. Но не успела она приступить к занятиям, как школа была закрыта, и Алчевская организует подпольную школу у себя на дому. Так работала она восемь лет. Наконец, в 1870 году ей удалось официально открыть в Харькове бесплатную женскую воскресную школу, которой она руководила почти 50 лет. Нужно сказать, что и после официального разрешения деятельность школы ограничивалась и преследовалась царскими властями. А после того как она на свои средства построила школу в соседнем с Юрьевкой селе Алексеевка, на нее заводится "дело". Через пять месяцев следствие прекращается "за отсутствием состава преступления". В Алексеевской школе по приглашению Алчевской с 1887 по 1893 год учительствовали талантливые педагоги супруги Гринченко. Борис Дмитриевич Гринченко стал позже известен как украинский писатель, общественный деятель и ученый, он – автор четырехтомного "Словаря української мови", его жена Мария Николаевна тоже стала писательницей (псевдоним – Мария Загирня). Здание Алексеевской школы сохранилось до наших дней, в нем и сегодня занимаются ученики. Алчевская оказывала материальную помощь и другим школам. Васильевской школе она подарила "волшебный" (проекционный) фонарь – тогда большую редкость и в городских школах, и еженедельно высылала из Харькова серии стереоскопических карточек к нему по географии, естествознанию, истории. Смотреть картинки и слушать объяснения учителя приходило все село. Классы не вмещали всех желающих, и тогда стали показывать картины на улице, на стене сарая... В Харьковской воскресной женской школе занятия велись по классно-урочной системе. Наряду с изучением обязательных предметов учащиеся знакомились с произведениями классиков украинской, русской и мировой литературы. Обеспокоенная отсутствием учебных пособий для воскресных школ, Алчевская вместе с коллективом учителей подготовила уникальную на то время трехтомную "Книгу взрослых" (1899-1900 гг.), которая выдержала 17 изданий. Еще большую известность приобрел подготовленный под руководством Христины Даниловны трехтомный библиографический указатель "Что читать народу?" (1888-1906 гг.), одобрительно встреченный прогрессивной общественностью и высоко оцененный Львом Толстым, Антоном Чеховым, Глебом Успенским, Элизой Ожешко, Николаем Лысенко и другими. Разумной назвал эту книгу Л. Н. Толстой; хорошей, истинной, доброй – А. Н. Островский, давно ожидаемой – Г. И. Успенский; одной из оригинальнейшей в литературе – И. Я. Франко. Активное участие в составлении методических пособий для школы принимали известные деятели науки и культуры, педагоги: Д. И. Багалей, Н. Н. Бекетов, М. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров, В. И. Водовозов, В. Я. Данилевский, В. А. Евтушевский, Н. А. Корф и другие. Немалую часть работы по составлению указателей Христина Даниловна взваливала на свои плечи. Так, из 4183-х рецензий и аннотаций, помещенных в указателе "Что читать народу?", 1150 принадлежали перу Алчевской. Известный критик и публицист Н. В. Шелгунов отмечал, что рецензии, написанные Христиной Даниловной, "отличаются всегда дельностью, серьезностью и верностью взгляда". В третьем томе указателя "Что читать народу?" были помещены произведения Т. Г. Шевченко, И. П. Котляревского, Е. П. Гребинки, Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Марка Вовчка, И. Я. Франко, Панаса Мирного, М. М. Коцюбинского, Леси Украинки, а также 300 украинских песен. "Кобзарь" Шевченко Алчевская называла "новым заветом" и раздавала своим ученикам. Алчевская вела переписку со многими известными русскими и украинскими писателями: Федором Достоевским, Львом Толстым, Иваном Тургеневым, Антоном Чеховым, Лесей Украинкой, Пантелеймоном Кулишом и другими, а с Достоевским и Тургеневым не только переписывалась, но и встречалась.Харьковская воскресная школа, созданная X. Д. Алчевской стала одним из признанных педагогических центров просвещения взрослых на Украине. При содействии Христины Даниловны воскресные школы возникли во многих городах Украины и России. На страницах периодики, в широкой переписке, на международных выставках в Антверпене, Брюсселе, Нижнем Новгороде, Москве, Париже (дважды), Чикаго Алчевская горячо пропагандировала педагогический опыт своей и других воскресных школ. На большинстве выставок ей присуждались высшие награды. Это сделало ее имя хорошо известным за границей. В 1889 г. X. Д. Алчевскую избрали вице-президентом Международной лиги просвещения, она была почетным членом многих российских и зарубежных просветительных обществ. Такими высокими титулами были отмечены ее заслуги. Остается только добавить, что строительство, оборудование и содержание персонала воскресной и других школ, созданных Христиной Даниловной, как и прочие благотворительные мероприятия, финансировал Алексей Кириллович Алчевский. Не одну яркую страницу в историю отечественной культуры вписали дети Алчевских. Родители, не имевшие в свое время возможностей для систематической учебы, постарались дать всем шестерым детям всестороннее образование. Первой открывала сыновьям и дочерям – по мере того, как они подрастали – чарующий мир отечественной и мировой литературы и искусства мать – Христина Даниловна.  Родина Алчевських: у центрі – О.Алчевський, Х.Алчевська,; зліва-направо –Іван, Ганна, Григорій, Дмитро, Микола; на колінах - Христина/ http://lg.archives.gov.ua/uplo...vska/3.JPG --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

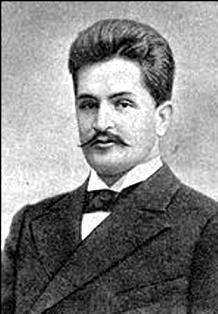

9 ноября 2012 0:08 17 февраля 2021 21:06 http://www.library.lg.ua/kraeved/pisatel4/proizv/2.txtГостеприимство и согласие, царившие в доме Алчевских, деятельное участие Алексея Кирилловича и Христины Даниловны в общественной жизни, искренняя заинтересованность в развитии просвещения и культуры способствовали тому, что уже в 60-е годы дом Алчевских становится одной из авторитетнейших культурных ячеек Харькова; они любили музыку, драматическое искусство, близкими их друзьями были видные актеры. У Алчевских бывали профессор Харьковского университета филолог А. А. Потебня, известный украинский физик и электротехник профессор И. П. Пулюй, писатель и историк П. А. Кулиш, Т. Р. Рыльский (отец украинского поэта Максима Рыльского). В более поздние годы в салоне Алчевских часто можно было встретить Миколу Вороного, Михаила Косача (брата Леси Украинки), Александра Олеся, Гната Хоткевича и других поэтов, прозаиков, театральных деятелей и ученых. В такой благодатной высоко интеллигентной атмосфере формировались таланты детей Алчевских. Старший сын Дмитрий (1862-1920 гг.) окончил Харьковский университет, стал кандидатом естественных наук, в молодости прекрасно играл на виолончели и гитаре, неплохо рисовал. Он в какой-то мере оказался единственным продолжателем дела отца (был членом Алексеевского акционерного общества), именно с ним после смерти А. К. Алчевского Донецко-Юрьевское металлургическое общество вело все финансовые операции. Григорий Алчевский (1866-1920 гг.) известен как украинский и русский педагог-вокалист и композитор. Он закончил естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета и Московскую консерваторию по классу вокала и композиции, где учился у С. И. Танеева. Григорий Алексеевич был в дружеских отношениях с композиторами А. Б. Гольденвейзером и А. Н. Скрябиным, писал симфонии и романсы. Он автор симфонической картины "Алеша Попович", которая с успехом была исполнена в 1904 году в Харькове и в 1907 году в Москве. Григорий автор обработок украинских и русских народных песен, ряда романсов, в том числе украинских: "Чого мені важко" (на слова Т. Шевченко), "Безмежнее поле" (на слова И. Франко), "Стояла я і слухала весну" (на слова Леси Украинки), "Конвалія", "Гей, на бій!" (на слова своей младшей сестры Христины).  Известны его учебные пособия "Вокальная техника в ежедневных упражнениях", "Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса", изданные в 1907 и 1908 годах.  АЛЧЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЧЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##

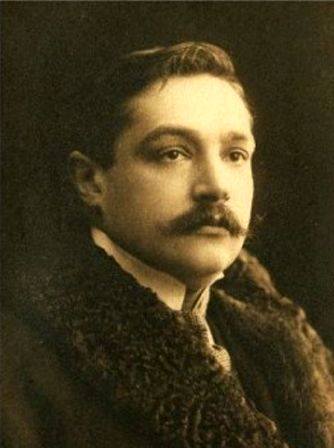

9 ноября 2012 0:10 17 февраля 2021 13:48 http://www.library.lg.ua/kraeved/pisatel4/proizv/2.txtХарьковскую художественную школу закончила старшая дочь Алчевских Анна (1868-1931гг.) – будущая жена академика архитектуры А. Н. Бекетова, построившего только в Харькове свыше 30 прекрасных зданий, в том числе Земельного и Торгового банков, особняк, в котором жила семья Алчевских, здание воскресной школы, в которой работала X. Д. Алчевская и ее взрослые дети, здание городской общественной библиотеки (ныне библиотека имени В. Г. Короленко). Проект здания библиотеки Бекетов выполнил бесплатно, в дар городу Харькову. Эти здания и сейчас украшают Харьков. Как видим, А. И. Бекетова и его тестя А. К. Алчевского связывали не только родственные, но и деловые отношения. А. И. Бекетов спроектировал производственные корпуса и рабочий поселок завода ДЮМО в Алчевске (из них до сих пор сохранились чугунолитейный цех, бывшее здание заводской больницы и некоторые другие здания).  АЛЧЕВСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА АЛЧЕВСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА --- Пономаренко, Пасечные /Полтавская/, Береговые, Вервейко /Курская, Белгородская/

Мой дневник | | |

PElenaМодератор раздела  Луганск Сообщений: 6804 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 5931 | Наверх ##