🗺️ Александрия — СК

село Благодарненского района

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

12 июня 2016 22:34 http://www.proza.ru/2016/06/12/1949 http://www.proza.ru/pics/2016/06/12/1949.jpg?5898 НА ФОТО: Миронова (Ушакова, Кулешова) Степанида Александровна (1893-1961 гг.). Фото из архива В. Н. Клочковой (Застрожной). ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯНКИ СТЕПАНИДЫ КУЛЕШОВОЙ В селе Александрии Благодарненского (до 1900 года – Новогригорьевского) уезда Ставропольской губернии было две церкви. В центре села – Дмитриевская, построенная в 1841 году, освященная в 1843 году, деревянная. В 1905 году была сооружена новая Дмитриевская церковь, каменная, пятиглавая, освящена в 1907 году. В 1891 году на правом, южном берегу речки Мокрой Буйволы завершилось строительство церкви в честь Вознесения Господня. А 7 ноября 1911 года при этом храме был освящен второй престол в честь Архистратига Михаила. Так вот, рядом с Вознесенским храмом жили переселенцы из центральной России, возможно из Воронежской губернии, крестьяне Кулешовы. Кулешов Александр Иванович и его жена Варвара с домочадцами занимались хлебопашеством и скотоводством. В своем индивидуальном хозяйстве они содержали коров, овец, лошадей, этим и жили. В межсезонье от полевых работ Александр Иванович, являясь хорошим столяром-плотником, работал по найму на строительстве жилья и дворовых построек, выполнял заказы по изготовлению дверей, окон, столов, табуреток и т. д. Семья у Александра Ивановича была большая, одиннадцать душ: глухонемой брат, жена, четверо сыновей и столько же дочек. Так что, работать надо было от зари до зари! Под стать родителям, в труде, в заботах о домашнем хозяйстве воспитывались дети. Мать, строгая и жесткая по характеру женщина, не терпела праздности и находила детям занятия, то в огороде, то на скотном дворе. Отец же, добрый и приветливый человек, баловал дочерей и жалел сыновей. Так уж случилось, но три сына, «надежа и опора отца», ушли из жизни рано, не дожив до двадцати лет. Сын Макар прожил тоже не много, всего 35 лет, но, к счастью родителей, оставил наследников. Кулешовы девчата: Аксинья, Федора, Степанида (1893 года рождения) и Александра – ладные, симпатичные, трудолюбивые – в девках не засиделись. Это же находка для любой свекрови, если невестка все по дому знает. Она тесто замесит, хлеб спечёт, борщ сварит, корову подоит и телка подпустит, и на вязке снопов за ней не угнаться! Кулешовой Степаниде Александровне исполнилось шестнадцать лет, когда в село приехал молодой мастер – художник. Надо полагать, он расписывал стены и золотил купола Дмитриевской церкви, освященной в 1907 году. Новый храм, сооруженный из белого тесаного камня, и высокая колокольня стали украшением села. Внучка Степаниды – Клочкова (Застрожная) Валентина Николаевна писала: «…Художник приметил Стешу, начал за ней ухаживать. Она тоже влюбилась. Стали тайно встречаться, сговорились пожениться. Жених посватался, но родители не дали согласия. Первую скрипку тут играла мать, которая сказала, как отрезала: - Не бывать этому! Человек ты пришлый, ни кола, ни двора… Иногородний, чужак! Общество надела тебе не даст. А что за жизнь без земли, без своего хлебушка и живности? Жених встал на колени, долго просил родителей благословения на брак. Отказали! Вскоре мастер выполнил работы по заключенному договору с Епархией, стал собираться для переезда в другое место. После воскресной службы в храме удалось ему перекинуться несколькими фразами с любимой девушкой. - Стеша, поедешь со мной? – спросил мастер. – Увезу тебя тайно. Буду расписывать храмы. Работы много, на жизнь заработаю! - Я согласна, - ответила Стеша. Но тайно бежать не удалось! Каким-то образом мать Варвара узнала о замыслах дочери, - скорее всего сестры выдали, - высекла ее на конюшне вожжами и заперла в темный чулан». Вечером мать Стешу из заточения выпустила, искупала в бане, принарядила, собрала кое-какие вещи в узлы и заявила: - Решили мы с отцом отдать тебя замуж за Ефима! Люди сватались, а ты отказала. Нечего нос воротить, не писаная красавица! Когда стемнело, родители отвели дочку к Ушаковым, по-уличному – Алимкиным. Хотя их сын Ефим и был, как бы, не совсем в уме, простоват, о таких говорят: «Потерял – молчит и нашел – молчит», но их семья в селе была в авторитете, из числа зажиточных. Ушаковы поселились в Александрии в первой половине XIX века. В 1958 году их было три семейства: Ушакова Николая Михайловича, Ушакова Архипа Еремеевича и Ушакова Дмитрия Васильевича. Родители Ефима имели большое хозяйство, много лошадей, крупного рогатого скота, овец и птицы. Чувствуя за собой вину за отказ дочки выйти за Ефима замуж, Варвара, зайдя в дом Ушаковых, разыграла подобие свадебного обряда. - У Вас – голубок, у нас – голубка! Пусть живут вместе и воркуют, деток наживают, - сказала она и выставила на стол хозяев штоф водки и закуску. Ушаковы и Кулешову уселись за стол, отведали угощения, поздравили молодых. Потом хозяева потчевали сватов своими угощениями и напитками. Засиделись до утра. А когда запели сельские петухи, Кулешовы засобирались домой. Прощаясь, Варвара доверительно дала совет матери Ефима: - Сваха! Стешка у нас с норовом. Присматривай за ней! Чтобы не дурила, работой нагружай! Да и обвенчать надо быстрее. За венчанием в церкви дело не стало. Священник Байздренко Александр Андреевич знал своих прихожан, а богатых крестьян, щедро жертвовавших на достройку храма, уважал. Ефима и Стешу обвенчали без широкой огласки, в присутствии узкого круга родственников. Батюшке совершить обряд помогли диакон Григорий Александровский и псаломщик Николай Чаленко. Так Стеша стала мужней женщиной – Ушаковой Степанидой Александровной. О своем замужестве она рассказывала внукам: - Ушаковы – люди неплохие! Муж Ефим, свекровь, золовки, деверя хорошо ко мне относились, а вот свекор косо смотрел, измывался. Всегда чем-то был недоволен! Может быть, ожидал от Кулешовых большого приданного… До Октябрьской революции Степанида родила троих сыновей: в 1910 году – Стефана, в 1913 – Ивана, в 1917 – Дмитрия. В гражданскую войну Ефим погиб на фронте. Достоверно установить, на чьей стороне он воевал, за белых или красных пролил кровь, нынче невозможно. Жизнь 25-летней вдовы Степаниды осложнилась. В 1918 году, получив известие о гибели сына, свекор ее с малолетними детьми выделил в самостоятельное хозяйство. Надо было как-то выживать. А тут и случай подвернулся, позвал ее в жены вдовый крестьянин Бычков. От первого брака у него воспитывался сын Михаил, одногодок со Стефаном. Сошлись, стали воспитывать четверых парней, но счастливой и долгой жизни не получилось. Через девять месяцев муж умер от тифа, который, по слухам, занесли в Александрию красноармейцы Стальной дивизии Дмитрия Жлобы. А в начале 1919 года тиф выкосил большую часть XI Красной Армии, что стало одной из причин ее гибели. Сводного сына Мишу власти определили в детский приют, но ему там не понравилось, и он ударился в бега. Несколько дней беспризорничал, а потом пришел домой, обхватил колени Степаниды, просил со слезами на глазах: - Мама, мама! Я буду жить с тобой… Я не хочу в приют… Там плохо… У Степаниды – сердце не камень, оставила пацана дома. Одна растила четверых, работала поденно у кулаков. Было невероятно трудно и голодно. Но всех выучила, поставила на ноги. Дети подросли, начали подрабатывать подпасками, пастухами, помогали в домашнем хозяйстве. В 1929 году Степанида родила вне брака дочь – Ушакову Александру Петровну. Ее отцом был уроженец села Александрии Миронов Петр Иванович, 1888 года рождения. В начале 30-х годов, во время массовой коллективизации, Степанида вступила в коммуну «Новая Садовая» (В 1929 году товарищество по общественной обработке земли) и переехала с детьми в хутор Сухая Падина. По переписи 1926 года в Сухой Падине проживал 101 человек, выходцы из села Александрии. При организации колхоза «Красный партизан» на хуторе Сухая Падина была образована полеводческая бригада этого хозяйства, которая просуществовала до ноября 1950 года. ИСТОЧНИКИ: Воспоминания Застрожной (Мироновой, Ушаковой) Александры Петровны. Предоставлены В. Н. Клочковой (Застрожной). 2016 г. 12 июня 2016 г. Г. Благодарный ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

13 августа 2016 17:42 Участники гражданской войны по Благодарненскому району Ставропольского края (до 1924 года - Благодарненский уезд Ставропольской губернии). СЕЛА: Благодарное, Александрия, Алексеевское, Мирное, Сотниковское. Копии списков из Ставропольского краевого музея-заповедника. Копировал 10 августа 2016 г. В. И. Пузиков. https://fotki.yandex.ru/users/vladpuzikow/album/2047368 ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

13 августа 2016 17:43 13 августа 2016 17:44 ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

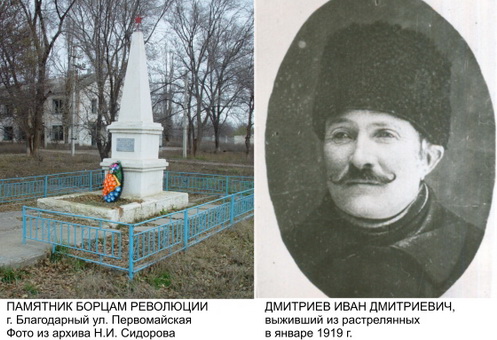

1 сентября 2016 18:46 1 сентября 2016 18:46 https://www.proza.ru/2016/09/01/762  Порка красноармейцев. Александрия. 1919 год Владимир Пузиков На фото: Памятник в городе Благодарном Ставропольского края на месте расстрела 17-ти красноармейцев. Фото из архива Н. И. Сидорова. ПОРКА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

СЕЛА АЛЕКСАНДРИЯ

Январь 1919 г.3 января 1919 года кавалерийские части Добровольческой армии захватили врасплох подразделения регулярных войск Ставропольской губернии в селе Александрии Благодарненского уезда, затем продолжили наступление на села Шишкино, Гофицкое, Ореховское и Высоцкое, где взяли в плен более тысячи красноармейцев и большие трофеи. Атаку белых кавалеристов наблюдали генералы Деникин, Врангель и представители союзнических миссий – английской и французской с холма у села Шишкино. В сёлах Благодарненского уезда стали восстанавливаться старые, дореволюционные порядки. Старшина села Александрии Золотарев Леон Иванович, состоявший в этой должности еще до 1911 года и смещенный с поста в январе 1918 года при установлении Советской власти, приступил к исполнению прежней должности. Он начал собирать команду стражников села, служивших при волостном правлении в дореволюционное время. Через неделю штат стражников был укомплектован и под руководством Л. И. Золотарева они начали вылавливать по селу красноармейцев, раненых или больных тифом; александрийцев, уклоняющихся от мобилизации в Добровольческую армию; большевиков и сотрудников советских учреждений: волостного Совета, комитета бедноты и т. д. Свидетельница тех событий, вдова красного командира, 60-летняя Кофанова Анна Митрофановна, проходившая свидетелем по следственному делу № 421, 9 декабря 1929 года дала показания, которые с ее слов записал помощник оперуполномоченного следственного отделения Ставропольского окружного отдела ОГПУ Вдовиченко: - Моего мужа Кофанова Михаила Федоровича арестовали в январе 1919 года, в субботу, под Крещение. В понедельник его и многих красноармейцев стражники села Александрии пороли плетьми. Моему мужу дали 50 плетей. Когда он попросил воды, стражник села Шумейко Григорий Платонович сказал: «Не давать ему, гаду, воды!» Мужу воды не дали. В этот же день старшина Золотарев и Шумейко, который вскоре стал новым старшиной села, вынесли приговор и подписали список на расстрел красноармейцев, которых тут же конвоировали в село Благодарное, где поместили в уездную тюрьму. Во вторник вечером, 21 января 1919 года, моего мужа и других красноармейцев, всего 17 человек, расстреляли на северной окраине села Благодарного. Таким образом, из показаний А. М. Кофановой нам стало известно, что красноармейцев арестовали 18 января, пороли плетьми в селе Александрии 20 января, расстреляли в селе Благодарном 21 января 1919 года. Среди них ее муж: Кофанов Михаил Федорович. Сложнее установить имена всех 17-ти казненных красноармейцев. Смыкалов Константин Николаевич, житель села Александрии, бывший красноармеец, в декабре 1929 года вспоминал: - Стражники в тот день избили 25 красноармейцев, многих до полусмерти. Мне дали 50 плетей, но не расстреляли. Отец меня выкупил за контрибуцию в 1000 рублей. А вот красноармейца Смыкалова (Смекалова) Антона Ильича приговорили к расстрелу. Г. П. Шумейко при этом говорил: «Красные бандиты! Всех Вас надо вешать и расстреливать!» Но не всех красноармейцев и красных партизан, кого пороли стражники, предали расстрелу. Одних мобилизовали в Добровольческую армию, других отправили в тюрьму, судьба третьих неизвестна. Рязанцева Афанасия Макаровна 9 декабря 1929 года рассказала об истязаниях ее мужа, красного партизана: - Мой муж Рязанцев Петр Антонович пошел в красно-партизанский отряд добровольцем. В январе 1919 года был схвачен стражниками. Его секли плетьми. Сколько нанесли ударов, я не считала, но вся доска под ним была в крови. Затем моего мужа мобилизовали в белую армию, и больше я его не видела, ничего о нем не знаю. Обухов Антон Афанасьевич, 34-х лет, красный партизан, 9 декабря 1929 года дал показания следователю: - В декабре 1918 года, при отступлении за реку Маныч, я заболел тифом, меня привезли домой на лечение. Стражники села забрали меня из дома, доставили в волостное правление, секли, дали 300 плетей. Затем отправили в Благодарненскую уездную тюрьму, но не расстреляли, а продержали в камере месяц. Затем отправили в село Александрию к старшине Г. П. Шумейко, который распорядился мобилизовать меня в Белую армию. Соколова Домна Титовна, которой исполнилось 54 года, 10 декабря 1929 года на следствии показала следующее: - Мой сын Соколов Леон и я с середины 1918 года служили в Красной армии. В Александрии нас схватили стражники, пороли, потом отправили служить к белым. Но мы с сыном перебежали к красным. Подстрешный Никита Иванович 9 декабря 1929 года на следствии показал: - В 1918 году я пошел добровольцем в красно-партизанский отряд, потом служил в регулярной Красной Армии Ставропольской губернии. В декабре на Маныче заболел тифом, и меня привезли домой в село Александрию. После захвата села белыми был арестован местными стражниками, которые доставили меня в волостное правление. Пороли, дали 250 плетей. В тот день пороли более пятнадцати человек. После избиения я долго болел, не годился ни в Белую, ни в Красную армии. Найденов Корней Миронович, 38-ми лет, уроженец села Александрии, красноармеец, служил в регулярных войсках Ставропольской губернии. Заболел на Маныче тифом. Когда село заняли белые, находился дома, где его схватили местные стражники. Он вспоминал: - Пороли меня и моих родителей, дали по 25 плетей. В этот же день избивали Шалыгина Якова, Свешникова Данила и Юшина Василия. Их дальнейшая судьба мне неизвестна. В обвинительном заключении по следственному делу № 421 упоминается красноармеец Шевченко Марк, которому нанесли плетью 100 ударов. При этом Г. П. Шумейко приговаривал: «…Повесить Вас нужно всех гадов, шомполами сечь. Вы пошли добровольно в кавалерию, хотите наше имущество делить? Вот Вам кавалерия, вот Вам Красная армия!» По этим показаниям составим «Список красноармейцев, жителей села Александрии, которых истязали стражники в январе 1919 года»: Кофанов Михаил Федорович, Найденов Корней Миронович, Найденова – мать Найденова Корнея, Найденов Мирон – отец Найденова Корнея, Обухов Антон Афанасьевич, Подстрешный Никита Иванович, Рязанцев Петр Антонович, Свешников Даниил, Смыкалов (Смекалов) Антон Ильич, Смыкалов Константин Николаевич, Соколова Домна Титовна, Соколов Леон, Шалыгин Яков, Шевченко Марк, Юшин Василий. Всего 15 человек. 13 декабря 1929 года подследственному, крестьянину Шумейко Григорию Платоновичу следователь ОГПУ задал вопрос: - Кто в январе 1919 года, при оккупации села Александрии Добровольческой армией, арестовывал крестьян, сочувствующих советской власти, и красноармейцев и производил их порку. Г. П. Шумейко ответил: - Этим занимался старшина села Золотарев Леон Иванович. Я был старшиной села при белых, но позже. При вступлении в село Красной Армии в феврале 1920 года, я был арестован Губчека, сидел под следствием шесть месяцев, затем был оправдан. По приговору Тройки от 7 января 1930 года, Шумейко Григорий Платонович, обвиненный в преступлениях по Статье 58, пункты 2 и 10 УК, был расстрелян. ИХ БЫЛО СЕМНАДЦАТЬ 1965 г. 14 апреля 1965 года в номере № 44 районная газета «Ленинское знамя» Благодарненского района Ставропольского края опубликовала небольшую заметку без указания автора под названием «Их было семнадцать». Приводим заметку полностью: «…На Ставрополье свирепствовал белогвардейский террор. Их схватили по доносу местных кулаков. 17 борцов за советскую власть бросили в тюрьму. Среди них были: И. Д. Дмитриев, В. Плешков и его сын Евдоким, К. Попов, Лелеков, Кофанов, Щеглов, Масликов, А. Журавлев, Калмыков, Кочетов, А. Попов и еще пятеро других. А через несколько дней их повели на расстрел. Была темная, вьюжная январская ночь 1919 года. На окраине села, по четыре человека их ставили у ямы и расстреливали. И. Д. Дмитриеву удалось выжить. На месте расстрела, на улице Первомайской, сейчас стоит обелиск». В тексте не указано село, в котором были арестованы борцы за советскую власть. Надо полагать, что это произошло в селе Александрии. За исключением Журавлева, по переписи домохозяев в 1917 году, остальные граждане, указанные в заметке, проживали в селе Александрии Благодарненского уезда. В 1967 году в центре села Благодарного была проведена реконструкция мемориального памятника. Останки красноармейцев, расстрелянных в январе 1919 года, перенесены с улицы Первомайской к мемориалу, покоятся в братской могиле. На гранитной плите высечены слова: «Борцам, отдавшим жизнь за дело пролетарской революции 1918-1919 гг.» СЕМНАДЦАТЬ 1987 г. 6 июня 1987 года районная газета «Ленинское знамя» Благодарненского района Ставропольского края опубликовала статью «Семнадцать» Грибцова Петра Федоровича, заведующего районным отделом культуры Благодарненского райисполкома. Я в то время работал первым секретарем Благодарненского райкома партии. В статье П. Ф. Грибцов писал: «…Целую неделю в селе хозяйничали белые казаки, местное кулачье да богатеи. По черному списку, злому навету хватали всех, кто сотрудничал и сочувствовал совдепам, кто укрывал больных тифом, израненных красных бойцов… Повальные обыски, допросы, порка железными шомполами. Жестокая экзекуция, террор. И расстрелы, расстрелы… Свои кровавые оргии палачи творили под покровом темной ночи. Так случилось и в эту морозную, вьюжную январскую ночь 1919 года». П. Ф. Грибцов, не ссылаясь на первоисточники, называет фамилии граждан, выведенных на расстрел: Дмитриев Иван Дмитриевич – председатель Александрийского сельсовета в 1918 году, Журавлев А., Калмыков, Кофанов Федор, Кочетов Ефим, Лелеков, Масленников Тимофей – председатель комитета бедноты, Плешков Василий, Плешков Евдоким Васильевич, Попов Алексей Кондратьевич, Попов Кондратий, Щеглов. Всего 12 человек. Почему мы написали: «…выведенных на расстрел», потому что, Дмитриев Иван Дмитриевич, по версии П. Ф. Грибцова, выжил, спасался у своего приятеля Ивана Долгова в селе Благодарном, а затем – у Афанасия Кошурина в селе Сотниковском. П. Ф. Грибцов в своей статье «Семнадцать» допустил неточности. Кофанова Михаила Федоровича он назвал – Кофанов Федор. П. Ф. Грибцов писал, что отец Дмитриева Ивана Дмитриевича рассказывал сыну, который скрывался в подполье, о событиях в селе Александрии: «…Староста Лелеков с казаками не раз бывал на нашем подворье. Тебя всё ищут. Допытываются: где ты? Штыками щупают сено, скирды соломы. Чердаки, подвалы, колодцы обшарили…» Во-первых: член Благодарненской уездной земской управы Лелеков Аким Прокофьевич старостой или старшиной села не был. Во-вторых: Аким Лелеков казнен, поднят на штыки или приколот штыками к воротам, красноармейцами Стальной дивизии Дмитрия Жлобы во второй половине сентября 1918 года, когда дивизия проходила через село Александрию на Царицын. Есть документ, в котором этот факт упоминается, но в нем временем гибели Акима Лелекова называется июль 1918 года. В июле-августе Стальная дивизия в Благодарненском уезде быть не могла. Выписка из Дела № 116 Отдела пропаганды Особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на Юге России, часть информационная, 11 мая 1919 года, № 2821, г. Екатеринодар, Екатерининская 50, «Бристоль»: «…В селе Александрия Благодарненского уезда в июле 1918 года крестьянин Аким Леликов был приговорен дивизией Жлобы к смерти за контрреволюционность. Приговор был приведен в исполнение Антоном Поздаковым, Иваном Шаповцовым и Макаром Севрюком, которые закололи штыками Леликова… Начальник Информационной части, полковник Бек. За заведующего бюро сводок, мичман Сер. Красовский». *** ДМИТРИЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ Дмитриев Иван Дмитриевич, 1883 года рождения, оставшийся в живых в трагическую январскую ночь 1919 года, по сведениям за 1943 год, с 1930 года работал председателем артели «8 Марта» в селе Благодарном Ставропольского края. Его жена – Дмитриева Матрена Т., 1888 г. р., неграмотная, домохозяйка. Их дети: Дочь – Найденова (Дмитриева) Марфа Ивановна, 1911 года рождения, работала рядовой колхозницей в колхозе «Красноармеец» Красноключевского сельского Совета Благодарненского района. Сын – Дмитриев Георгий Иванович, 1928 года рождения, работал слесарем в Промкомбинате села Благодарного. Семья проживала в коммунальной квартире по улице Советской… *** Поисковая работа по установлению фамилий граждан, расстрелянных в январе 1919 года в селе Благодарном, продолжается. Если у кого есть информация по данному вопросу, просим сообщить. ИСТОЧНИКИ: Следственное дело № 421. Архив Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Красный террор в годы гражданской войны. Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Их было семнадцать. «Ленинское знамя». № 44 за 1965 г. г. Благодарный. Грибцов П. Ф. Семнадцать. «Ленинское знамя», 1987 г. Г. Благодарный. Владимир Пузиков Г. Благодарный 1 сентября 2016 г. ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (2) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

6 сентября 2016 15:30 https://www.proza.ru/2016/09/06/290 https://www.proza.ru/pics/2016/09/06/290.jpg?8627 Село Александрия. Участники гражданской войны Владимир Пузиков НА ФОТО: Кузнецов Андрей Терентьевич - командир красноармейского отряда. *** УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

СЕЛО АЛЕКСАНДРИЯ БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА

4 января 1965 года в Ставропольском краевом музее секция ветеранов Октябрьской революции и гражданской войны рассмотрела анкеты на добровольцев, красных партизан, представленные Александрийским сельским Советом. Заседание секции вели ветераны гражданской войны Рыков Алексей Семенович, уроженец села Алексеевского Благодарненского района и Плескачев Прокофий Потапович, бывший командир 2-й бригады 1-й Ставропольской дивизии, уроженец села Винодельного (ныне г. Ипатово). Постановили: Рекомендовать внести в Альбом Ставропольского краевого музея по представлению Александрийского сельсовета следующих красных партизан: Евсюков Борис Евстафьевич, 1890 года рождения, член партии с 1919 года, командир эскадрона 1-й Конной Армии, служил с 1918 по 1923 годы. Имеет четыре правительственные награды. Будков Федор Михайлович, 1892 года рождения, доброволец, в Красной Армии с 1918 по 1921 годы. Воевал в составе 3-го Ставропольского полка, затем – 1-й Конной Армии. Участник Отечественной войны. Работал в колхозе с 1929 по 1964 годы. Вдовенко Михаил Андреевич, 1895 года рождения, в Красной Армии с 1918 по 1923 годы, служил в 3-м Ставропольском полку, в 1-й Конной Армии. В колхозе работал с 1930 по 1964 годы. Скоков Трофим Елисеевич, 1894 года рождения, красногвардеец, красный партизан, воевал с 1918 по 1921 годы. Служил в 3-м Ставропольском полку и в 1-й Конной Армии. Кузькин Николай Абрамович, 1896 года рождения, в Красной Армии с 1918 по 1922 годы. Служил в 3-м Ставропольском полку и в отряде Дмитрия Жлобы. В коммуне, колхозе работал с 1926 по 1964 годы. Депутат Александрийского сельского Совета с 1927 по 1930 годы. *** В следственном деле № 421 за 1929-1930 годы в качестве обвиняемого в антисоветской деятельности и подготовке вооруженного восстания крестьян против советской власти проходил бывший красный партизан Вареников Дорофей Сергеевич. В 1929 году ему исполнилось 34 года, «…из крестьян, уроженец села Александрии, русский, подданный РСФСР, малограмотный, умеет читать и писать, женат, рядовой старой армии, с 1918 года в Красной гвардии, с 1919 по 1920 годы – командир эскадрона 1-й Конной Армии Буденного. До момента ареста проживал в с. Александрии, занимался сельским хозяйством, избирательных прав не лишен, на учете запаса РККА состоит, с его слов – не судим». Сведения об александрийцах, участниках гражданской войны в своих воспоминаниях, которые хранятся в Благодарненском районном историко-краеведческом музее, оставил Нестеренко Евдоким Емельянович. Родился он в селе Александрии в 1900 году. В гражданскую войну – красный кавалерист, член ВКП(б), перед фашистской оккупацией – заведующий райзо, заместитель председателя Благодарненского райисполкома. В партизанском отряде «Максим» – заместитель командира отряда. Е. Е. Нестеренко писал: «…Весной 1918 года для борьбы с белогвардейцами в селе Александрии было создано два отряда добровольцев, красных партизан. Батальон пехоты организовали и возглавили командиры Кузнецов Андрей и Бакаев Александр. Конный отряд возглавил бывший вахмистр царской армии Затонский Василий. Добровольцами в отряд записались: Ворсин Василий, Гусев Кирилл Иванович, Евсюков Иван, Евсюков Трофим, Кодинцев Иван, Нестеренко Евдоким Емельянович, Пузиков Владимир Петрович (мой двоюродный дед – автор), Сапрыкин Зиновий Никитович, Широких Антон. С 1919 года в 1-й Конной Армии С. М. Буденного служили александрийцы: Будков Федор Михайлович, Ворсин Василий, Дворядкин М., Евглевский Василий, Евсюков Борис Ефстафьевич, Ефанов Иван, Касьянов Лаврентий, Кузнецов Павел, Лукин Тимофей Михайлович, Сериков Н., Шумейко Влас, Щеглов, Щегольков Григорий, Шегольков Василий». *** Участник гражданской войны Мартынов Михаил Иванович, уроженец села Благодарного, воевал в составе конного полка Селиванова Ивана Васильевича, затем в 1-й Ставропольской кавалерийской дивизии. По приказу Реввоенсовета 10-й армии от 26 марта 1919 года дивизия, в которой служил М. И. Мартынов, стала именоваться 6-й кавалерийской дивизией, а полки ее получили номера с 31-го по 36-й. С июня по ноябрь дивизия воевала в составе Конного корпуса Буденного, а затем до октября 1923 года входила в состав 1-й Конной армии. В своих воспоминаниях Михаил Иванович назвал кавалеристов из села Александрии: Будков Федор и его брат, Дорохин, Щегольков, Щеглов. *** Из биографии председателя колхоза «Гигант» Мирненского сельсовета Шуваева Родиона Федоровича: «…Р. Ф. Шуваев родился в 1895 году в селе Александрии Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии. Его родители занимались крестьянским трудом, обрабатывали землю, выращивали хлеб, разводили скот, жили не бедно. Родион окончил сельское училище, образование получил низшее. В 1915 году Родиона призвали в царскую армию, послали на германский фронт, где он попал в плен. В начале 1919 года он был репатриирован из Германии, вернулся на родину. Село Александрия было занято войсками Добровольческой армии. 24 марта 1919 года Родиона Шуваева мобилизовали и направили в город Ейск, воевать против Красной армии. Пробыв в Добровольческой армии около двух недель, Родион и его земляки: Крицких Сергей Федорович, Юшин Василий Васильевич и Черемисин Евдоким Тихонович сговорились и перебежали к красным. Их по железной дороге отправили в город Воронеж, а затем на станцию Купинск-Узловая, где формировался запасной полк 8-й Красной армии». *** По воспоминаниям Е. Е. Нестеренко, М. И. Мартынова, по документам из Ставропольского краевого музея-заповедника и Архива Управления ФСБ по Ставропольскому краю нами составлен список участников гражданской войны, добровольцев и красных партизан села Александрии Благодарненского района Ставропольского края: Бакаев Александр, Будков Антон, Будков Федор, Будков – брат Федора, Вареников Дорофей Сергеевич, Вдовенко Михаил Андреевич, Ворсин Василий, Гусев Кирилл Иванович, Дворядкин М., Дорохин, Евглевский Василий, Евсюков Борис Ефстафьевич, Евсюков Иван, Евсюков Трофим, Ефанов Иван, Затонский Василий, Касьянов Лаврентий, Кодинцев Иван, Кофанов Михаил Федорович, Крицких Сергей Федорович, Кузнецов Андрей Терентьевич – командир отряда, Кузнецов Павел, Кузькин Николай Абрамович, Лукин Тимофей Михайлович, Найденов Корней Миронович, Нестеренко Евдоким Емельянович, Обухов Антон Афанасьевич, Подстрешный Никита Иванович, Пузиков Владимир Петрович, Рязанцев Петр Антонович, Сапрыкин Зиновий Никитович, Сапрыкин Сергей Герасимович, Свешников Даниил, Сериков Н., Скоков Трофим Елисеевич, Смыкалов (Смекалов) Антон Ильич, Смыкалов Константин Николаевич, Соколова Домна Титовна, Соколов Леон, Черемисин Евдоким Тихонович, Шалыгин Яков, Шевченко Марк, Широких Антон, Шумейко Влас, Щеглов, Щегольков Григорий, Шегольков Василий, Юшин Василий Васильевич. Читатели могут делать замечания и вносить предложения по дополнению данного списка. ИСТОЧНИКИ: Участники гражданской войны Благодарненского района. Ставропольский краевой музей-заповедник. Фонд 429, ед. хранения 169. Следственное дело № 421. Архив Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Мартынов М. И. Воспоминания об участии в революционной работе. Ставропольский архив ГКАУ «ГАНИСК». Ф. 4655. Пузиков В. И. Следствие ведет Благодарненский отдел НКВД. Г. Благодарный, 2015 г. Красный террор в годы гражданской войны. Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Их было семнадцать. «Ленинское знамя». № 44 за 1965 г. г. Благодарный. Грибцов П. Ф. Семнадцать. «Ленинское знамя», 1987 г. Г. Благодарный. Пузиков В. И. Мама Зина. Документальная повесть. г. Благодарный, 2015 г. Владимир Пузиков Г. Благодарный 5 сентября 2016 г. ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

10 сентября 2016 18:39 10 сентября 2016 22:57 http://www.proza.ru/2016/09/10/1436 https://www.proza.ru/pics/2016/09/10/1436.jpg?2255  На фото: Фото Епископа Агафодора (из интернета) и Памятных знаков на месте Александрийских храмов: Дмитриевского и Вознесенского (фото автора - В. И. Пузикова). ЕПИСКОП АГАФОДОР В СЕЛЕ АЛЕКСАНДРИИ

В апреле 1900 года Преосвященнейший Агафодор, Епископ Ставропольский и Екатеринодарский побывал в селах Новогригорьевского уезда, расположенных вниз по течению реки Мокрой Буйволы. Отчет о пребывании Владыки Агафодора был опубликован в Ставропольских епархиальных ведомостях. 20 апреля Владыка Агафодор посетил храмы сел Шишкино, Александрии, Благодарного, встретился с духовенством, проэкзаменовал учащихся церковно-приходских и министерских школ, провел богослужение в храме Александра Невского в селе Благодарном. *** Епископ Агафодор, с сопровождающими его лицами, из села Шишкино отправился в село Александрию по дороге, идущей по левому берегу речки Мокрая Буйвола. Из отчета: «…Пятиверстный путь до этого села почти сплошь покрыт усадьбами и постройками, утопающими в садах. Дворы жителей села Шишкина сливается с хуторами, расположенными по берегу реки, которые в свою очередь примыкают к дворам села Александрийского. Где оканчивается Шишкинский приход и начинается Александрийский – определить невозможно: все сливается в один громаднейший приход». На начало 1900 года население села Александрии по клировым ведомостям составляло менее 7 тысяч душ обоего пола. А полицейское управление давала другие сведения: в селе Александрии с учетом иногородних проживало более 10 тысяч жителей. Надо имеет в виду, что служители церкви иногродних граждан в своих документах не учитывали. Из отчета: «…В приходе два храма: Дмитриевский, двупрестольный. Какая польза устраивать второй престол при одном священнике? Ведь двух литургий он не может служить... Храм деревянный, старейший, постройки 1841 года, и Вознесенский храм, каменный, оконченный постройкой только в 1891 году». О Дмитриевской церкви 14 декабря 1895 года сообщала газета «Северный Кавказ»: «…Нашему обществу не мешало бы обратить внимание на свою церковь, которая уже 20 лет считается ветхою. И действительно, в дождливую погоду внутри нее становится совершенно мокро, в арках показались трещины, а колокольня даже шатается при звоне. Конечно, церковь еще может простоять несколько лет, но нельзя же ждать, чтобы она развалилась». [48] Из отчета: «…Несмотря на обширность этих храмов, прихожане собрали средства и уже получили разрешение на сооружение нового храма, стоимость которого по смете определяется в 95 тысяч рублей, но до ныне к постройке не приступали, потому что не решен вопрос о месте постановки его». Одни александрийские прихожане предлагали старый Дмитриевский храм разобрать, а на его месте построить новый. Другие прихожане считали, что Дмитриевский храм нужно сохранить, а новый храм соорудить в другом месте. Таким образом, село будет иметь три храма! Было и третье предложение: поострить новый храм рядом с Дмитриевским. Это предложение не устраивало жителей окраины, которым приходилось до храма идти несколько верст и они желали иметь храм поближе к своим жилищам. Из отчета: «…В последнее десятилетие епархиальное начальство старалось по возможности предусмотреть и устранить постройку новых храмов вблизи существующих, но не всегда достигало цели по незнакомству с местными условиями прихода. Остается желать, чтобы лица администрации, а в Ставропольской губернии – ближайшие блюстители интересов населения – земские начальники – пришли на помощь в этом важном деле, начав свое посредничество с разрешения спора в селе Александрии». Владыка остановился сначала у старейшего храма – Дмитриевского. Его встречали служители церкви: Священник Байздренко Александр Андреевич, 32-х лет, служивший в храме с 8 января 1900 года, а ранее – в Воскресенском храме; Диакон Ратмиров Геласий Тимофеевич, 35-ти лет, при храме с 23 июня 1893 года; Псаломщик Александровский Григорий Стефанович, 34-х лет, при храме с 14 июня 1895 года; Церковный староста Дмитриев Иван Григорьевич, 61 год, в начале 1900 года избран прихожанами на третье трехлетие. По случаю приезда Владыки на площади перед храмом собралось несколько тысяч прихожан. Осмотрев Дмитриевский храм, который «…имеет хорошую утварь и библиотеку; по размерам довольно большой, вероятно не раз был расширяем, пристраиваем; но давно не ремонтирован покраской в виду спорности вопроса – оставаться ему или быть разобранным – и потому выглядит мрачно; ознакомившись с обстоятельствами, тормозящими устроение нового, Владыка настоятельно потребовал, чтобы и настоящий был сохранен, немедленно приведен в порядок внутри и снаружи…» Затем Владыка интересовался состоянием учебных заведений Дмитриевского прихода. Из отчета: «…Церковная школа помещается в особой каменной пристройке к сторожке, сделанной, видимо, на скорую руку, а потому классная комната сыра, в зимнюю пору холодна, не более 1° тепла, и заниматься детям, по словам диакона, затруднительно; крыша текла в проезд Владыки. Детей обучалось 55 душ». Посетил Преосвященнейший Агафодор и министерскую школу, помещавшуюся вместе с начальной. В обоих классах находилось около 90 учеников. Владыка проэкзаменовал детей по русскому и славянскому чтению, задавал вопросы по Закону Божию, арифметике, просмотрел несколько тетрадей, на выбор. Знаниями детей Владыка остался доволен. После пятиминутного пребывания в доме приходского священника А. А. Байздренко, Архипастырь проследовал «…к другому храму – Вознесенскому, отстоящему от первого в нескольких ста саженях». [68] Вознесенская церковь строилась на средства прихожан девять лет, в период с 1882 по 1891 годы. Пятиглавая, каменная с железной крышей и каменной колокольней. Освящена 31 августа 1891 года. [6] Владыку встречали служители Вознесенской церкви: Священник Борисоглебский Николай Александровский, 29-ти лет, служивший в храме с 8 января 1900 года; Дьяконоучитель Будыкин Порфирий Иоаннович, 27-ми лет, служил с 5 июня 1898 года; Псаломщик Незлобенский Вячеслав Иосифович, 31 год, при храме с 17 ноября 1897 года; Церковный староста Харченко Иван Яковлевич, 58-ми лет, избирался прихожанами с сентября 1891 года. Из отчета: «…Храм каменный, пятиглавый, с высокой трехъярусной колокольней, обширный, с временным полотняным иконостасом удовлетворительной работы; но беден стенными украшениями и ризницей. При этом храме две церковных школы: женская школа грамоты при сторожке и одноклассная – в особом здании, устроенном на общественные средства. Помещение первой школы тесно, низко, недостаточно опрятно. Обучается 16 девочек; занятия ведет местный псаломщик Незлобинский. Здание второй школы – одноклассной вполне отвечает своему назначению: просторно, светло, сухо, опрятно, с удовлетворительной квартирой для диакона. Устроено оно из самана и стоит не дорого – только 1700 руб. Детей обучалось 55 душ обоего пола. Министерского училища при этой церкви нет к сожалению». В обеих школах Преосвященнийший Агафодор экзаменовал учащихся почти по всем школьным предметам. Покидая школу, он предложил руководству Александрийской волости и священнослужителям Вознесенской церкви, построить отдельное школьное здание для девочек, чтобы вести обучение отдельно от мальчиков. Далее путь Владыки лежал на восток, к уездному селу Благодарному… *** В 1905 году в селе Александрии была построена новая Дмитриевская церковь, каменная, пятиглавая, с оградой из железных решёток на каменном фундаменте. Осветили новую церковь в 1907 году. Имела она два престола: в честь великомученика Дмитрия Солунского и преподобного Алексия, человека Божьего. В 1906 году при храме выстроили здание для одноклассного училища (ЦШ) с квартирой для учителя. В 1911 году Владыка Агафодор вновь посетил Александрийский приход. Это было связано с тем, что 7 ноября 1911 года при Вознесенской церкви был освещен второй престол – в честь Архистратига Михаила. [6] С 1912 года в должности псаломщика служил Русаков Петр Козьмич, 32-х лет. В 1913 году сменились диакон и священник Вознесенской церкви. С 4 июня 1913 года должность диакона исполнял Коробейников Дмитрий Сергеевич. С 20 сентября 1913 года церковные службы при храме исполнял священник Чмутов Терентий Ефимович. [6] ИСТОЧНИКИ: 68. Забелин В.М. Православная церковь и сектанты на Благодарненской земле во второй половине XIX – начале XX веков. Ставрополь. АГРУС, 2013. Обозрение церквей епархии Преосвященнейшим Агафодором, епископам Ставропольским и Екатеринодарским, в апреле 1900 г. Ставропольские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 1900. -№16 (16 августа), С. 948-957, №17 (1 сентября), С. 989-998. 6. Рязанов А. Ф. Благодарненцы в XVIII-XIX веках. Часть 2. Благодарное и окрестные села. Ставрополь, 2014. 48. Соколов В. В. Сборник сведений о г. Благодарном. Факты, события. Статистика. Ставрополь, 2013. Владимир Пузиков Г. Благодарный 10сентября 2016 г. ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

20 сентября 2016 8:00 https://www.proza.ru/2016/09/20/307 https://www.proza.ru/pics/2016/09/20/307.jpg?9067 Старообрядцы в Благодарном и Александрии Владимир Пузиков На фото: Спасо-Преображенский (Никольский) храм в селе Благодарном Благодарненского уезда Ставропольской губернии. Художник А. Н. Воронин. Фотографировал В. И. Пузиков - автор статьи. Фото публикуется с разрешения коллекционера А. И. Кашпорова. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (НИКОЛЬСКИЙ) ХРАМ

ЧАСТЬ 1.

СТАРООБРЯДЦЫ В БЛАГОДАРНОМ И АЛЕКСАНДРИИ.

БЕЛОКРИНИЦКОЙ МЕТРОПОЛИИ ОБЩИНА.В 1870 году XIX века в Новогригорьевский (с 1900 года – Благодарненский) уезд Ставропольской губернии на постоянное место жительства прибыла большая группа старообрядцев общины Белокриницкой метрополии из Черниговской губернии. Расселились они по нескольким населенным пунктам Благодарненского уезда, а центром общины избрали село Благодарное. В села Благодарное и Александрию пришли переселенцы в основном из посадов Воронки (на карте 1905 года – Воронок), Лужков (Лужки), Елионка (Еленка), Млынки Стародубского уезда и Чуровичи Новозыбковского уезда. Так как земля в уезде уже была поделена между коренными жителями, то старообрядцам землю не нарезали, а записали их в категорию иногородних. Пришлось им заниматься торговлей, извозом, различными промыслами или идти в наемные работники к местным зажиточным крестьянам и мещанам. Официально старообрядческая община Белокриницкой метрополии в Ставропольской губернии была зарегистрирована в 1897 году. По всему, старообрядцы были людьми не бедными, так как они осилили построить в селе Благодарном храм, который был освещен 18 декабря 1901 года. Первоначально храм, сооруженный из камня, получил название Спасо-Преображенский. Через пять лет к зданию храма с правой стороны был пристроен придел во имя Святителя Николая. С тех пор храм стали называть и Никольским. Для руководства приходом Спасо-Преображенской церкви был избран Совет в составе трех человек. Председатель Совета – Кудрявцев Дмитрий Григорьевич, члены Совета: Белов Терентий Васильевич и Потемкин Савва И. Священниками храма Совет назначил братьев: Карнышева Евфимия Андреевича и Карнышева Аверкия Андреевича. В селе Александрии служение и обряды проводил священник Привалов Маркел. В селах Благодарном и Александрии уездная власть разрешила открыть старообрядческие кладбища. [6] По книгам А. Ф. Рязанова, В. М. Забелина, Памятным книжкам Ставропольской губернии и следственным делам из Архива Управления ФСБ по Ставропольскому краю составлен список старообрядцев и их потомков, проживавших в селах Благодарном и Александрии.

Старообрядцы села Благодарного:

Из посада Воронки Стародубского уезда: Белов Терентий Васильевич. В 1912 году Благодарненское уездное казначейство выдало ему промысловый билет на торговлю мануфактурой в селе Благодарном. Белова А. И. (1913 г.) Бесчастнов Петр Прокофьевич. (1913 г.) Болотников Григорий Петрович. (1913 г.) Бушева Евдокия Владимировна (1913 г.). Бушева Пелагея Яковлевна. (1913 г.) Комарова Зинаида Иосифовна. (1913 г.) Из посада Лужки Стародубского уезда: Поляков Николай Григорьевич (1913 г.). Полякова Е. М. (1913 г.) Потемкин Ефим Лазаревич, имел в Благодарном с 1896 года бакалейный магазин. Потемкина Прасковья Трофимовна, его жена, умерла 30 июля 1907 года от побоев. Потемкин Илларион Лазаревич, проживал в Благодарном с 1870 года, с 1896 года имел в селах Благодарном и Высоцком магазины мелкорозничной торговли. В селе Медведском (Гофицком) имел хлебный амбар, галантерейный магазин. Потемкин Савва И. Потемкина Федосия Егоровна в 1896 году имела лавку по продаже мануфактурных товаров. В 1912 году уездное казначейство выдало ей промысловый билет на торговлю мелочным товаром. Чеботарёв Максим Егорович. (1913 г.) Из посада Елионка Стародубского уезда: Соболев Родион Владимирович, Соболева Евдокия Ивановна, Соболев Василий Родионович, их сын, умер 28 декабря 1908 года в возрасте 4 года от заложения глотки. Похоронен на старообрядческом кладбище. Соболев Исаак Владимирович, Соболева Агафья Алексеевна, Соболева Евдокия Исааковна, их дочь, крещена в храме 24 февраля 1913 года. Соболева Агафья Семеновна. В 1912 году уездное казначейство выдало ей промысловый билет на торговлю мелочным товаром. Из посада Млынки Стародубского уезда: Карнышев Аверкий Андреевич, Карнышева Мария Константиновна, его жена, Карнышева Калерия Аверкиевна, их дочь, крещена 12 июня 1913 года. Карнышев Евфимий Андреевич. Карнышев Киприан Андреевич, Карнышева Анна Лукинична, его жена, Карнышев Петр, их сын, крещен 13 июня 1913 г. Карнышева Татьяна Ефимовна. Карнышев Софоний Ефимович. Карнышев Ермолай Андреевич. В 1912 году Благодарненское уездное казначейство выдало ему промысловый билет на торговлю мелочным товаром. Из Новозыбковского уезда: Зебницкий Григорий Семенович, в Благодарном с 1870 года, купец 2-й гильдии – бакалейная торговля с оборотом 30 тысяч рублей в год. В 1912 году уездное казначейство выдало Г. С. Зебницкому промысловый билет на торговлю бакалеей, посудой и галантереей. Его сыновья: Зебницкий Василий Григорьевич. Уездное казначейство в 1912 году выдало ему свидетельство приказчика; Зебницкий Федор Григорьевич родился 20 февраля 1874 года в селе Благодарном. До революции купец 2-й гильдии. 1 августа 1937 года был арестован, 17 декабря 1937 года расстрелян за антисоветскую, контрреволюционную деятельность. В 1963 году дело прекращено за отсутствием состава преступления; Зебницкий Александр Григорьевич, купец, в 1896 году имел в Благодарном смешанный магазин. В 1898 году член общества Красного Креста. В 1915 году кандидат в члены правления волной пожарной дружины в селе Благодарном. Дочери Зебницкого Г. С: Иванова (Зебницкая) Наталья Григорьевна, Романова (Зебницкая) Нина Григорьевна. Из посада Чуровичи Новозыбковского уезда: Кудрявцев Дмитрий, Кудрявцев Григорий Дмитриевич. Из Черниговской губернии (без указания уезда): Котелкина Лидия, крещена 19 марта 1913 года. Неронов Петр Григорьевич, Неронова, его жена. (1913 г.) Опришко Иван Евдокимович, проживал в Благодарном с 1870 года. Привалова А. С. имела в селе Благодарном лавку по продаже мелочного товара. Черепенин Сысой Гаврилович, Черепенина Устинья Козминична, Черепенина Лидия Сысоевна, их дочь, крещена 19 марта 1913 года. Старообрядцы села Александрии:

Из посада Воронки Стародубского уезда: Карелин Василий Федотович, родился в 1879 году в посаде Воронок Стародубского уезда Черниговской губернии. Арестован 1 января 1930 года, в этом же месяце расстрелян, реабилитирован в 1989 году. Карелина Февронья Ефимовна, его жена. Их дети: Карелин Михаил Васильевич, сын мещан, умер 2 августа 1907 года в возрасте 11 месяцев от младенческой; Карелин Григорий Васильевич, умер 24 июня 1908 года в возрасте 8 месяцев от поносу. Оба похоронены на старообрядческом кладбище; Карелин Дмитрий Васильевич, 1908 г. р., в 1930 году осужден на 8 лет лагерей за контрреволюционные разговоры; Карелина Любовь Васильевна, 1914 г. р.; Карелина Анна Васильевна, 1917 г. р. Из посада Елионка Стародубского уезда: Панов Фёдор Егорович, Панова Васса Макаровна, Панов Прокофий Федорович, их сын, умер 20 июня 1908 года в возрасте 4 месяцев от поносу. Похоронен на старообрядческом кладбище. Из посада Лужки Стародубского уезда: Сенченков Иван Фирсович, Сенченкова Мария Макаровна, Сенченков Лазарь, их сын, умер 31 июня 1908 года в возрасте трех месяцев от младенческой. Похоронен на старообрядческом кладбище. Смекалов Константин Николаевич. Смекалов Антон Ильич. Шалыгин Петр Иосифович, с 1896 года имел мануфактурный магазин. Шалыгин Иван Егорович, с 1896 года имел лавку по продаже мелочного товара. Шалыгин Семен Сергеевич, с 1896 года имел лавку по продаже мелочного товара. Шалыгин Назарий Семенович, 1871 года рождения, село Александрия. Арестован 24 июля 1937 года, расстрелян в сентябре 1937 года, реабилитирован в 1989 году. Шалыгин Яков Семенович, 1881 года рождения, село Александрия. Арестован 15 сентября 1937 года, пять лет лагерей, реабилитирован в 1989 году. Шалыгин Иван Егорович, в 1914 году в Александрии содержал вальцовую мукомольную мельницу. Шалыгина Анисья Евстропьевна, умерла в возрасте 21 год 18 января 1907 года от воспаления лёгких. Из Черниговской губернии (без указания уезда): Привалов Маркел. Привалов Василий Маркелович, его сын, в 1927 году записан в адресной книге г. Москвы. [6] С 1913 года председателем Совета общины Благодарненской старообрядческой Белокриницкой метрополии и духовным наставником старообрядцев был священник Карнышев Евфимий Андреевич. Община распространяла свое влияние на села: Благодарное, Спасское, Бурлацкое, Сотниковское, Александрийское, Медведское, Малоягурское, Вы¬соцкое, Петровское, Камбулатское, Казгулакское, Овощинское, Арзгирское, Рагули, Воздвиженское, Митрофановское, Дивное, Вознесенское, Винодельное, Предтеченское, Дербетовское, Большеджалгинское, Малоджалгинское, Кевсалинское, Бурукшунское, Донскобалковское, Елиза¬ветинское, Шишкинское, Ореховское, Сухобуйволинское, Серафимовское, Мирное и Алексеевское Благодаринскаго уезда, Грушевское, Калиновское, Сергиевское и Падинское Александровского уезда. В 1918 году при установлении в Благодарненском уезде советской власти Белокриницкой метрополии общину не ликвидировали. Действовала община и в 1919 году, когда уезд заняла Добровольческая Армия. Житель села Благодарного Кириллов Владимир Петрович в сентябре 2016 года рассказал мне легенду о захоронении на территории Спасо-Преображенского (Никольского) храма: «…В начале 20-х годов прошлого века, когда в уезде окончательно установилась советская власть, и началось изъятие в храмах золотых и серебряных церковных ценностей, скоропостижно скончалась совершеннолетняя дочь священника Карнышева. Ее похоронили на территории храма, положив в гроб много ценных предметов и украшений. Поэтому, когда в 30-е годы по инициативе комсомольцев храм разрушили, находились граждане, которые тайно вели раскопки, в надежде найти клад, но безуспешно». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… ИСТОЧНИКИ: 6. Рязанов А. Ф. Благодарненцы в XVIII-XIX веках. Часть 2. Благодарное и окрестные села. Ставрополь, 2014. 58. Рязанов А. Ф. Благодарненцы в XVIII-XIX веках. Часть 3. Благодарненские мемории. Ставрополь, 2016. 70. Церкви Стародубского уезда Черниговской губернии. Сайт: Форум ВГД. 71. Пузиков В. И. Благодарненский район. 1935-1945 гг. Благодарный, 2015 г. Владимир Пузиков Г. Благодарный 20 сентября 2016 г. ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

18 октября 2016 11:28 https://www.proza.ru/2016/10/16/1570  АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ДЕЛО 1928-1930 гг. ЧАСТЬ 1. АНТИСОВЕТСКАЯ ГРУППА СЕЛА АЛЕКСАНДРИИ В конце 20-х годов прошлого века Правительство СССР увеличило налоговых пресс на кулачество, зажиточных крестьян и торговцев. С лета 1928 года, в целях обеспечения крупных городов и рабочих центров хлебом, форсированными темпами проводились хлебозаготовки. Это вызвало недовольство у значительной части населения, и не только у богатых единоличников и среднего класса, но и у бывших красных партизан, воевавших с белыми на Ставрополье в 1918 году. В некоторых селах Благодарненского района появились активисты, которые скрытно вели агитацию против мероприятий советской власти, организовывали подпольные контрреволюционные группы, нацеливая их на вооруженное свержение органов исполнительной власти на местах. В селе Александрии инициатором создания антисоветской подпольной группы стал Перов Яков Иванович. Родился он в 1884 году в селе Александрии в крестьянской семье. Окончил сельскую школу, трудился в хозяйстве отца, в 1904 году был призван в армию, дослужился до писаря. Вернувшись из армии, женился. Как грамотный человек, занялся адвокатурой, завел большое единоличное хозяйство, держал батраков, разбогател. В 1919 году, во время оккупации села Александрии частями Добровольческой Армией, Перов служил волостным писарем. Помогал старшине села Шумейко Григорию Платоновичу вылавливать на территории волости красноармейцев, больных тифом и не смогшим уйти с отступившими красными частями. Участвовал в выявлении дезертиров и арестах александрийцев, прятавшихся от призыва в Добровольческую Армию. После установления в селе Александрии советской власти Перов продолжил заниматься адвокатурой, но уже подпольно. Беспатентно торговал виноградным вином. По-прежнему использовал в своем личном хозяйстве наемный труд, за что был лишен избирательных прав. Виноградное вино александрийские торговцы привозили из города Прикумска, села Прасковеи и станицы Бекешевской. В одной из поездок в Бекешевскую Перов познакомился с местными казаками, которые рассказали ему о готовящемся вооруженном восстании в станицах Терека и Кубани, предложили ему развернуть антисоветскую работу в северо-восточных селах Ставропольского округа. Возвратившись домой, Перов решил подыскать сообщников из числа близких знакомых. Встретив в селе бывшего стражника при царском режиме Гусева Никифора Ивановича, сказал ему: - Никифор! Заходи вечерком, винца выпьем! - Небось дорогущее? – спросил Гусев, зная, что Перов продавал вино по высокой цене. - Угощу бесплатно! Разговор есть! - Хорошо, приду. Как с худобой управлюсь, так и приду! - Жинку свою возьми! Пока бабы в горнице посплетничают, семечки полузгают, мы на кухне, графинчик вина приголубим, о серьезном деле перетолкуем. Из следственного дела: «…Гусев Никифор Иванович, 1886 года рождения, из крестьян, уроженец села Александрии, подданный РСФСР, окончил сельскую школу, женат, беспартийный, в царской армии не служил, в период власти белых служил стражником в волостной страже. До революции крупный экономист, имел свои участки в Туркменском районе. До момента ареста проживал в с. Александрии, занимался сельским хозяйством и беспатентной торговлей вином, бывший кулак-лишенец. На учете запаса РККА не состоит, с его слов не судим». Долго уговаривать Гусева о вступлении в подпольную организации Перову не пришлось. Столковались быстро. Начали думать, кого вовлекать в организацию. - Пожалуй, надо предложить записаться в группу бывшим стражникам волости, - предложил Перов. Гусев идею поддержал: - Да! Это дело! Никто из моих сослуживцев не откажется! Всем эта власть осточертела. Ближайших родственников можно сагитировать, братьев родных и двоюродных, племянников. - Правильно! Опереться надо на своих людей. - Да и стражникам из других сел надо предложить, - продолжил Гусев. - А вот это, пока, преждевременно! – возразил Перов. – Сколотим сначала группу в Александрии, а потом пошлем эмиссаров в другие села, да и сами наведаемся, под видом закупки и продажи товаров. Разошлись поздно. На следующий день Никифор Гусев побеседовал с племянником Николаем Гусевым, который согласился вступить в организацию. «…Гусев Николай Иванович, 26 лет, из крестьян, уроженец села Александрии, грамотный, окончил сельскую школу, холост, беспартийный, в Красной Армии не служил. До ареста проживал в с. Александрии, занимался сельским хозяйством. На учете запаса РККА не состоял, с его слов не судим». В свою очередь Николай Гусев вовлек в организацию Карелина Дмитрия. «…Карелин Дмитрий Васильевич, 22-х лет, из крестьян, уроженец села Александрии, русский. Грамотный, окончил сельскую школу, холост, беспартийный. В Белой и Красной армиях не служил. Сын торговца, лишен избирательных прав. На учете запаса РККА не состоит, с его слов не судим». После лишения Дмитрия избирательных прав отец предложил ему выделиться в самостоятельное хозяйство, жить своей семьей. Дмитрий так и поступил, он из Александрии переехал на постоянное место жительства в хутор Красный Ключ и по заявлению был восстановлен в Конституционных правах. В июне 1928 года во время сенокоса Гусев Николай, беседуя с Карелиным, задал ему провокационный вопрос: - Митя! Если я дам тебе винтовку, пойдешь громить сельский Совет? Дмитрий, хотя и был молодым по возрасту, но достаточно умным. На явно контрреволюционный вопрос Гусева он ответил: - Если ты пойдешь, поднимется все село, тогда и я пойду. Ты же знаешь поговорку: «Один в поле – не воин!» Гусев Николай и Карелин Дмитрий стали под разными предлогами собирать сельскую молодежь, организовывать танцевальные вечера и посиделки с распитием спиртных напитков и игрой в азартные игры. С некоторыми парнями Карелин заводил антисоветские разговоры: - Крестьяне недовольны властью. Нам надо выпускать листовки, протягивать в них власть за неправильные действия. Потом эти листовки развешивать по всему селу и хуторам. Осенью 1929 года с молодежью Карелин уже вел более смелые разговоры, рассуждал о необходимости вооруженного восстания: «Давайте создавать отряд! Вооружаться!», а затем предлагал молодежи заходить к нему домой и «…закончить разговор относительно восстания». В подпольную организацию были вовлечены Бодякин Макар, Вышлов Дмитрий и Козадеров Стефан. «…Бодякин Макар Васильевич, 1878 года рождения, из крестьян, уроженец села Александрии, подданный РСФСР, малограмотный, умеет читать и писать, женат, беспартийный. До революции торговец. В Красной и Белой армиях не служил, но в период власти белых в селе Александрии помогал им в материальном снабжении. До момента ареста занимался сельским хозяйством и нелегальной торговлей, середняк, избирательных прав не лишен. На учете в РККА не состоит, с его слов не судим. Вышлов Дмитрий Александрович, 56 лет, из крестьян, уроженец села Александрии, русский, подданный РСФСР. Грамотный, окончил сельскую школу, женат, беспартийный. До ареста проживал в с. Александрии, занимался сельским хозяйством, бедняк. На учете запаса РККА не состоит, с его слов не судим. Козадеров Стефан Романович, 44-х лет, из крестьян, уроженец села Высоцкого Петровского района Ставропольского округа, подданный РСФСР. Малограмотный, самоучка, умеет писать и читать. Женат, беспартийный. В Белой и Красной армиях не служил. До момента ареста проживал в городе Минеральные Воды Терского округа, занимался извозом, бедняк. Арестован в селе Высоцком. На учете запаса РККА не состоит, с его слов не судим». Бодякин Макар в сентябре 1928 года, встречаясь с селянами на мельнице, у магазина и в других общественных местах, говорил: - Хлеб сдавать не нужно. Придержим! Рабочие и служащие останутся голодными. Они поднимут бунт. Посмотрим, что сделает советская власть при отсутствии хлеба? Она пойдет на поклон к нам, крестьянству. А тогда уж, мы заявим свои требования! И мы потребуем все, что нам нужно: товары, одежду и обувь, современную сельскохозяйственную технику, удобрения и ядохимикаты для выращивания сельхозкультур! Кто-то с Бодякиным соглашался, кто-то не соглашался, а некоторые селяне потихоньку отходили в сторонку. Крестьянам, поддерживающим советскую власть, он с угрозами заявлял: - Ваша власть недолговечна! Скоро она изменится и Вам будет плохо! Вы ответите за поддержку этой власти, Вам аукнется. Пощады не ждите! Большим достижением Перов считал вовлечение в организацию бывшего красного партизана, буденновца Дорофея Варенникова. «…Вареников Дорофей Сергеевич, 34 года, из крестьян, уроженец села Александрии, русский, подданный РСФСР. Малограмотный, умеет читать и писать, женат, беспартийный. В старой армии служил рядовым. В 1917 году состоял в Красной Гвардии, в 1918 году – красный партизан Благодарненского уезда Ставропольской губернии. С 1919 по 1920 годы служил в должности командира эскадрона в Конной Армии Буденного. До ареста проживал в селе Александрии, занимался сельским хозяйством, избирательных прав не лишен. Состоит на учете запаса РККА, с его слов не судим». Варенникова не надо было агитировать, он сам допускал резкие высказывания в адрес депутатов и коммунистов: - Не дать вывезти хлеб, удержать его у себя любыми способами! Если нужно, будем воевать с этой властью. Мы били беляков на Маныче, Дону и Кубани, а теперь пришло время разбираться с коммунистами! Встретившись с Гусевым Никифором, Вареников говорил, что имеет связь со знакомым казачьим офицером на Кубани, который готов, в случае необходимости, помочь александрийцам оружием. Для борьбы с Советами, которые притесняют хлеборобов, казаки, даже с риском для жизни, оружие поставят. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... Владимир Пузиков Г. Благодарный 16 октября 2016 г. © Copyright: Владимир Пузиков, 2016 Свидетельство о публикации №216101601570 ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 700

| Наверх ##

19 октября 2016 21:58 http://www.proza.ru/2016/10/19/1317 АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ДЕЛО 1928-1930 гг. ЧАСТЬ 4.

АРЕСТЫ, СЛЕДСТВИЕ, ПРИГОВОРЫОсенью 1929 года в Благодарненском районе органы Ставропольского окружного отдела ОГПУ начали проводить аресты граждан, подозреваемых в причастности к контрреволюционному подполью. 9 ноября были арестованы александрийцы: Перов Яков, Гусев Никифор и его племянник Гусев Николай, Бодякин Макар, Вышлов Дмитрий. В селе Сотниковском сотрудники ОГПУ предъявили ордер на арест Гаранже Леонтию. Вскоре арестованных доставили в город Ставрополь и поместили в Дом предварительного заключения Ставропольского ОО ОГПУ. Следствие установило, что Перов Яков, имея тесную связь с Гусевым Никифором, занимаясь подпольной адвокатурой и беспатентной торговлей, систематически собирал в своей квартире зажиточных крестьян, кулаков, недовольных советской властью. Хозяйства многих из них были описаны налоговыми органами за невыполнение планов хлебозаготовок. С этой категорией граждан он говорил открыто и прямо о необходимости борьбы с властью. К себе домой Перов приглашал по восемь-десять бывших красных партизан, мотивируя тем, что он составляет им заявления в сельский Совет для снижения налогов. Пока люди сидели в очереди, он выставлял на стол вино, предлагал играть в карты и лото, а сам вел антисоветские разговоры. В частности, красным партизанам он говорил: - Вы воевали за Советскую власть, а в результате не имеете ни каких прав. Подследственному Бодякину Макару сотрудники ОГПУ вменили в вину распространение контрреволюционных слухов на Кубани, где он в августе-сентябре 1929 года, работая от Госторга, вел заготовку продуктов. Свидетель, проходивший по делу, показал: - Бодякин говорил, что на Тереке и Ставрополье крестьяне, недовольные властью коммунистов и Советов, организуются и целыми деревнями, по 500 человек, уходят в леса. А оттуда они начнут вооруженное восстание. Бодякин надеялся на неосведомленность жителей Кубанских станиц, не знающих, что в северо-восточной части Ставрополья лесов нет. А укрыться можно только в камышах на Маныче и Куме. Но там не удержишься, комары закусают! Аресты продолжались. 23 ноября в селе Высоцком был задержан Козадеров Андрей. 13 декабря в ДПЗ города Ставрополя доставили Шумейко Григория, которого Александрийский сельисполком считал наиболее одиозной личностью, баламутящей народ. «…Шумейко Григорий Платонович, 68 лет, из крестьян, уроженец села Александрии, русский, подданный РСФСР. Малограмотный, умеет читать и писать, женат, беспартийный. В 1900-1901 годах помощник старшины села Александрии. До революции – кулак-скотоводец. Совместно с родными братьями в хозяйстве имел: 12 пар быков, 10 лошадей, 150 овцематок, 10 дойных коров, посеву – 200 десятин. В Красной Армии не служил. В период власти белых – старшина села Александрии, жестоко расправлялся с гражданами, поддержавшими советскую власть. До момента ареста проживал в селе Александрии, занимался сельским хозяйством. Лишен избирательных прав. За отказ от выполнения задания по хлебозаготовкам все имущество Шумейко было описано и продано на торгах. На учете запаса РККА не состоит, с его слов не судим». Шумейко Григорий с женой Марфой, 58-ми лет, воспитали трех дочерей, которые к моменту ареста отца были замужем и жили в своих семьях. Старшая дочь, сорокалетняя Прасковья и младшая дочь – Прасковья (вторая), 25-ти лет, проживали в селе Александрии. Средняя дочь Анисья, 32-х лет, вышла замуж в село Благодарное. В семье Григория проживал его брат – Шумейко Гавриил Платонович. Помощник уполномоченного следственного отдела ОГПУ Вдовиченко в ходе допросов Шумейко аргументировано доказал его участие в саботаже мероприятий советской власти, в противодействии выполнению планов по сбору налогов и самообложения. Весной 1928 года Шумейко привел к зданию Александрийского сельского совета около двадцати крестьян-единоличников, открыл митинг, на котором, обращаясь к работникам исполкома, заявил: - Вы неправильно посчитали сумму индивидуального самообложения! Зачем обдираете народ до последней нитки? Мы не будем принимать Ваши извещения на уплату самообложения! Вдовиченко предъявил Шумейко показания свидетелей о его участии в совещании в доме крестьянина Козлова, где присутствовало много александрийцев, в том числе: участники подпольной группы Гусевы Никифор и Николай, и где шел разговор о саботировании уплаты самообложения. В хуторе Сухой Яр Туркменского района Шумейко арендовал 300 десятин земли. В августе 1929 года он, собрав группу бывших красных партизан, говорил: - Вы завоевали Советскую власть! А Вас теперь жмут по всем статьям! Сколько можно терпеть? В Калмыцкой области крестьяне, недовольные Советами, восстали. Красные партизаны на стороне народа. А Вы чего ждете? Вдовиченко на допросе спросил Шумейко: - Вы вели агитацию среди партизан? Распространяли провокационные слухи о восстании? Провоцировали партизан к активным действиям против власти, к вооруженному восстанию? Отвечайте! - Был разговор, не отрицаю, - согласился Шумейко, – но брать оружие в руки я не призывал. Поговорили и разошлись. Что, уже и говорить о жизни нельзя? - Говорить можно! Но призывать к активным действиям против власти нельзя! Власть можно сменить Конституционным путем, голосованием на выборах за достойных кандидатов из рабочих, крестьян, интеллигенции и служащих Красной Армии, - Вдовиченко разъяснил арестованному положение о выборах местной исполнительной власти. Естественно, бывшему старшине села Александрии напомнили о его участии в арестах и избиении красноармейцев и советских работников в январе-феврале 1919 года. 13 декабря 1929 года в Ставрополь был доставлен и помещен в камеру Дома предварительного заключения житель хутора Красный Ключ Карелин Дмитрий Васильевич. На него дал показания свидетель Шуленин, который несколько раз был у него дома, участвовал в попойках, неоднократно слышал разговоры Карелина о необходимости вооруженного восстания. Накануне Нового 1930 года в селе Александрии были арестованы бывший красный партизан Вареников Дорофей, кулак Бодякин Яков, старообрядец Карелин Василий, в селе Алексеевском – бывший стражник Синичкин Иван. «…Бодякин Яков Михайлович, 44-х лет, из крестьян, уроженец села Александрии, русский, подданный РСФСР, малограмотный, умеет читать и писать, женат, беспартийный, служил в старой армии. До момента ареста проживал в с. Александрии, занимался сельским хозяйством, кулак. На учете запаса РККА не состоит, с его слов не судим. …Карелин Василий Федотович, 51 год, из крестьян, уроженец посада Воронок Стародубского уезда Черниговской губернии (старообрядец), русский, подданный РСФСР, малограмотный, умеет писать и читать, вдов, беспартийный. В прошлом торговец. В Красной Армии не служил. До момента ареста проживал в с. Александрии, занимался сельским хозяйством, кулак, лишен избирательных прав. На учете запаса РККА не состоит, с его слов не судим». 1 января 1930 года при заполнении «Анкеты для арестованных и задержанных с зачислением за ОГПУ» Карелин Василий Федотович указал состав семьи: Сын Дмитрий, 21 год; Дочь Любовь, 16 лет; Дочь Анна, 13 лет. Обыски проводили у всех арестованных, но ничего криминального не находили. А вот у Карелина Василия Федотовича изъяли целый арсенал боеприпасов. В акт по изъятию вещественных доказательств, в присутствии двоих понятых, следователь записал: «…Изъято у Карелина: 2 кг пороха, 6 кг дроби, 200 штук пистонов, 15 ружейных гильз». В. Ф. Карелин дал пояснение: - Я служил агентом Госторга по заготовке пушнины. Начальником Благодарненского Госторга был Тапешкин. Мне лично приходилось заключать договора с охотниками на отстрел зайцев, волков, лисиц. Выдавал охотникам боеприпасы. А при сдаче ими пушнины, производил перерасчет, минусовал стоимость пороха и дроби. - Где Ваше ружье? Предъявите, - потребовал сотрудник следственного отдела ОГПУ. - Ружья своего у меня никогда не было, я пользовался двухстволкой Госторга. При увольнении ружье сдал на склад. 12 января 1930 года в селе Сотниковском были задержаны Ефименко Иван и Крутько Иван, допрошены и доставлены в ДПЗ города Ставрополя. Против Ефименко дал показания казак станицы Бекешевской Минкин: - 23 ноября 1929 год Ефименко приезжал к нам в станицу, привозил муку и пшеницу, обменивал на вино и картошку, несколько дней у меня квартировал. Он говорил, что казаки станицы Бургустанской создают бело-зеленые банды, готовят оружие, вот-вот поднимут вооруженное восстание, нам надо их поддержать! Всячески охаивал нынешнюю власть. Ефименко назвал численность подпольной организации Благодарненского района – 62 человека. Он говорил, что они отслеживают действия местной власти, изучают общественное мнение о ней, настроение крестьянства. Чернышева Петра Евсеевича органам ОГПУ арестовать не удалось, он тайна выехал из села Сотниковского, исчез на просторах СССР. *** В ходе следствия по делу № 421 арестованные граждане обвинялись по Статьям 58-2, 58-10, 58-11 и 58-13 Уголовного Кодекса РСФСР. Полностью признали себя виновными в совершенных преступлениях: Бодякин Макар Васильевич, Бодякин Яков Михайлович, Гаранжа Леонтий Трофимович, Гусев Никифор Иванович, Карелин Василий Федотович, Перов Яков Иванович, Синичкин Иван Герасимович и Шумейко Григорий Платонович. Обвиняемые: Гусев Николай Иванович, Вышлов Дмитрий Алексеевич, Ефименко Иван Евдокимович, Карелин Дмитрий Васильевич и Козадеров Стефан Трофимович признали свою вину лишь частично. Они не отрицали связь с гражданами Перовым и Гусевым, посещали их квартиры, участвовали в выпивках, в обсуждении мероприятий Советской власти, но не знали, что Перов и Гусев втягивают их в контрреволюционную организацию, целью которой является вооруженное восстание. Двое подследственных: александриец Вареников Дорофей Сергеевич и сотниковчанин Крутько Иван Трофимович виновными в преступлениях против власти себя не признали. Они категорически отрицали какую-либо причастность к этому делу. 21 января 1930 года помощник Уполномоченного следственного отдела ОГПУ Вдовиченко окончил составление обвинительного заключения по делу и постановил: «…Следственное дело за № 421 обвиняемых граждан Перова Якова, Шумейко Григория, Гусева Никифора, Синичкина Ивана, Гаранжа Леонтия, Варенникова Дорофея, Бодякина Макара, Бодякина Якова, Ефименко Ивана, Карелина Василия, Карелина Дмитрия, Вышлова Дмитрия, Козадерова Стефана, Крутько Ивана – направить для внесудебного рассмотрения Крайполиттройкой при Полномочном представителе ОГПУ Северо-Кавказского края, предварительно передав его на заключение Ставропольского Окружного прокурора». С выводами следствия согласились: начальник следственного отдела Хрипченко, помощник начальника окружного отдела ОГПУ Шилин. Утвердил – начальник Ставропольского окружного отдела ОГПУ Медведев-Орлов. 21 января 1930 года, поздно ночью, обвиняемые по делу № 421 были перевезены в Ставропольский ИТД и переданы для дальнейшего содержания под стражей службам Политтройки Северо-Кавказского края. Вещественных доказательств по делу не было. Обвиняемые имели только личные вещи. Политтройка Северо-Кавказского края принимала решения быстро и тут же направляла их на утверждение в ОГПУ при Совете Народных Комиссаров. Приговорены к расстрелу: Перов Яков, Шумейко Григорий, Синичкин Иван, Гаранжа Леонтий, Гусев Никифор, Ефименко Иван, Бодякин Макар, Бодякин Яков, Карелин Василий, Крутько Трофим. Осуждены на 8 лет исправительно-трудовых лагерей Гусев Николай и Карелин Дмитрий. Осуждены на 3 года исправительно-трудовых лагерей Вышлов Дмитрий и Козадеров Стефан. 1 февраля 1930 года решение Политтройки было утверждено, а через десять дней приговоры приведены в исполнение. Буденовец, командир эскадрона Вареников Дорофей Сергеевич был оправдан и освобожден из под стражи. Через несколько лет, а точнее – 9 сентября 1937 года он был вновь арестован, приговорен к расстрелу за контрреволюционную агитацию. Так выглядит «Александрийское дело» по документам из архива ОГПУ по Северо-Кавказскому краю за 1930 год. Сплошная коллективизация на селе, а с ней и массовые репрессии, в Благодарненском районе начались в 1929 году. В это время, с 1928 года по сентябрь 1930 года, председателем Благодарненского райисполкома избирался участник гражданской войны, командир батальона в кавалерийской бригаде Дмитрия Жлобы, уроженец села Сотниковского Крутько Кирилл Иванович. В 1937 году органами НКВД он был арестован и находился под следствием два года. *** Все лица, репрессированные по следственному делу № 421, были реабилитированы в 1989 году по Статье 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов». Владимир Пузиков Г. Благодарный 15 октября 2016 г. © Copyright: Владимир Пузиков, 2016 Свидетельство о публикации №216101901317 ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

| Jelukina

Сообщений: 240

На сайте с 2015 г.

Рейтинг: 97

| Наверх ##

2 ноября 2016 18:04 Большое спасибо Вам за такой интересный материал. Степанида Ушакова наверное и моего деда знала . ---

Je.Lu. | | Лайк (1) |

|