ТЕРЕХОВЫ, д. Щекавцево, Ногинский район, Московская область.

д. Щекавцево,Богородский уезд, Московская губерния.

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

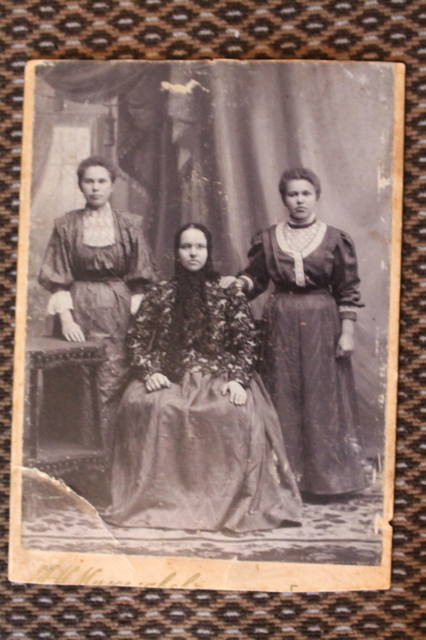

5 января 2018 18:54 12 марта 2021 12:44 Моя почта для родственников. marina_sobol7@ukr.net  Моя прабабушка Терехова Агриппина ( Аграфена) Ивановна 1892 г.р. родом из деревни Щекавцево, Богородского уезда Московской губернии. В 1940-1950-тых ездила молиться на Рогожку. По семейным рассказам - род был старообрядческий. Замуж примерно в 1913 году вышла за Гурова Ивана Сергеевича 1892 г.р. из д. Площево Владимирской губернии. Родила двоих дочерей: Евдокия - 1914 г.р. Таисия -1915 г.р. Много лет пытались найти метрику бабушки и прабабушки, но в Метрических книгах деревень Площево и Щекавцево записей не найдено. Возможно, это связано со старообрядческим вероисповеданием. Родовое дерево удалось построить, буду здесь потихоньку выкладывать. Надеюсь найти потомков этого большого рода Тереховых. ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | Лайк (1) |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

7 января 2018 13:48 Щекавцево — деревня в Ногинском районе Московской области России, входит в состав сельского поселения Мамонтовское. В середине XIX века государственная деревня Щекавцево относилась к Амеревской волости 2-го стана Богородского уезда Московской губернии, в деревне было 34 двора, крестьян 134 души мужского пола и 151 душа женского[3]. В «Списке населённых мест» 1862 года — казённая деревня 2-го стана Богородского уезда Московской губернии по правую сторону Стромынского тракта (из Москвы в Киржач), в 12 верстах от уездного города и 36 верстах от становой квартиры, при реке Дубенке, с 32 дворами и 307 жителями (150 мужчин, 157 женщин)[4]. По данным на 1890 год — деревня Ямкинской волости 3-го стана Богородского уезда с 147 жителями, при деревне было пять полушёлковых фабрик, имелась земская школа[5]. В 1913 году — 92 двора и земское училище[11]. По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Щекавцевского сельсовета Пригородной волости Богородского уезда в 18,1 км от Богородского шоссе и станции Богородск Нижегородской железной дороги, проживало 719 жителей (326 мужчин, 393 женщины), насчитывалось 143 хозяйства, из которых 128 крестьянских, имелась школа 1-й ступени[6]. С 1929 года — населённый пункт Московской области. https://ru.wikipedia.org/wiki/...0%B2%D0%BE ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | Лайк (1) |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

7 января 2018 13:51 7 января 2018 13:52 Д. Щекавцево.Расположенная на востоке региона, деревня отстоит на сорок семь км от Москвы. В радиусе 7 километров от деревни расположены разновеликие по плотности застройки населённые пункты. Рядом с деревней находятся: сёла: Стромынь, Новосергиево, Мамонтово, деревни: Следово, Калитино, Зубцово, Боровково. Самый близкий к деревне населённый пункт - дер. Боровково. Наиболее крупным из упомянутых является с. Мамонтово (проживает 1114 жителей). Районным центром является город Ногинск, который расположен в 15,2 километрах к юго-западу от деревни Щекавцево. http://www.vsesotki.ru/?words=...mp;nreg=20 ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

7 января 2018 13:57 http://www.bogorodsk-noginsk.ru/voyna/kniga/b.htmlПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ, ПРИЗВАННЫЕ НОГИНСКИМ ГВК . Гвардии рядовой ТЕРЕХОВ Алексей Андреевич Призван в 1941 г. 6 ноября 1944 г. погиб. Захоронен: Латвия, г.Мазодег. Мать - Терехова П.Ф. Младший сержант ТЕРЕХОВ Алексей Егорович 1925 г.р., д.Щекавцево. Призван 15 января 1943 г. 17 октября 1943 г. погиб. Захоронен: Полтавская обл., Кременчугский р-он, д.Власовка. Рядовой ТЕРЕХОВ Анатолий Васильевич 1926 г.р., Орловская обл. Призван в 1944 г. 19 апреля 1944 г. погиб. Захоронен: Каменец-Подольская обл., Щепетовский р-он, кладбище Судилков. Лейтенант ТЕРЕХОВ Виктор Ильич 1921 г.р., д.Ямкино. Призван в 1940 г. 16 февраля 1942 г. погиб. Отец - Терехов И.П. Рядовой ТЕРЕХОВ Григорий Иванович 1913 г.р., Смоленская обл. Призван 20 июня 1941 г. В 1941 г. пропал без вести. Жена - Терехова П.А. Рядовой ТЕРЕХОВ Ефим Прокофьевич 1925 г.р., д.Щекавцево. Призван в 1943 г. 29 октября 1943 г. пропал без вести. Место выбытия: Кировоградская обл., р-он села Новая Прага. Мать - Терехова Ю.П. Рядовой ТЕРЕХОВ Иван Иванович 1899 г.р., г.Ногинск. Призван З июля 1941 г. В марте 1942 г. пропал без вести. Жена - Терехова Р.М. Рядовой ТЕРЕХОВ Михаил Егорович 1913 г.р., Брянская обл. Призван в 1941 г. В мае 1943 г. пропал без вести. Рядовой ТЕРЕХОВ Николай 1915 г.р., Воронежская обл. Призван в 1941 г. 20 февраля 1942 г. погиб. Захоронен: Холмский р-он, д.Кобыляки. Старший лейтенант ТЕРЕХОВ Павел Сергеевич 1903 г.р., д.Щекавцево. Призван в 1941 г. В 1943 г. погиб. Жена - Терехова Е.П. Рядовой ТЕРЕХОВ Петр Андреевич 1922 г.р., Владимирская обл. Призван в 1941 г. В 1941 г. пропал без вести. Сестра - Байкова А.А. Рядовой ТЕРЕХОВ Сергей Максимович 1912 г.р., г.Ногинск. Призван в июле 1941 г. 6 октября 1941 г. пропал без вести. Родственница - Терехова С.М. Сержант ТЕРЕХОВ Сергей Михайлович 1919 г.р., Тульская обл. Призван в 1939 г. В феврале 1942 г. пропал без вести. Отец - Терехов М.М. Рядовой ТЕРЕХОВ Федор Васильевич 1901 г.р., д.Щекавцево. Призван в апреле 1942 г. 11 апреля 1943 г. погиб. Захоронен: Смоленская обл., Всходский р-он, северная окраина Верховье. Жена - Терехова А.В. ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | Лайк (1) |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

7 января 2018 15:31 http://bs53.noginsk.ru/index.p...m+zemlyakiТерехов Ефим Прокофьевич Терехов Георгий Павлович Терехов Павел Сергеевич Терехов Павел Сергеевич Терехов Сергей Максимович Терехов Федор Васильевич Терехов Варнав Сергеевич Терехов Ефим Прокофьевич.  Родился в 1925 году в д. Щекавцево Ногинского района Московской области. Призван в 1943 году Ногинским ГВК. Пропал без вести в октябре 1943 года. Родители – Прокофий Иванович и Мария Ефремовна Тереховы. Терехов Георгий Павлович. Родился в д. Щекавцево Ногинского района Московской области. Выехал из Щекавцева с родителями в предвоенные годы. С войны не вернулся. Родители – Павел Сергеевич и Евдокия Петровна Тереховы. Отец Павел Сергеевич погиб в бою в 1943 году. Портрет Павла Георгиевича пока не найден. Терехов Павел Сергеевич.  Родился в 1903 году в д. Щекавцево Ногинского района Московской области. Призван в 1941 году Ногинским ГВК. Погиб в бою в 1943 году. Родители – Сергей Иванович и Александра Тереховы. Отец Сергей Иванович погиб на фронте Первой мировой войны. Сын Георгий Павлович с войны не вернулся. Брат Варнав Сергеевич погиб в партизанской войне с фашистами. Осталась вдова Евдокия Петровна. Терехов Павел Сергеевич. Родился в 1911 году в д. Щекавцево Ногинского района Московской области. Погиб в войну с Финляндией в 1939 году. Осталась и двое детей. Портрет Павла Сергеевича пока не найден. Терехов Сергей Максимович. Родился в 1912 году в д. Щекавцево Ногинского района Московской области. Выехал с родителями из Щекавцева в довоенные годы. Призван в июле 1941 года Ногинским ГВК. Пропал без вести в октябре 1941 года. Родители – Максим и Фёкла Тереховы. Портрет Сергея Максимовича пока не найден. Терехов Федор Васильевич. Родился в 1901 году в д. Щекавцево Ногинского района Московской области. Призван в апреле 1942 года Ногинским ГВК. Погиб в бою 11 апреля 1943 года. Похоронен мест. Верховье Смоленской области. Родители – Василий Яковлевич и Устинья Тереховы. Остались вдова Анна Васильевна, две дочери в первом браке и сын во втором. Портрет Федора Васильевича пока не найден. Терехов Варнав Сергеевич. Родился в д. Щекавцево Ногинского района Московской области. Призван в июне 1941 года Ногинским ГВК. В годя войны заброшен в партизанский отряд во вражеский тыл. Погиб от рук фашистов. Родители – Сергей Иванович и Александра Тереховы. Отец Сергей Иванович погиб в первую мировую войну. Брат Павел Сергеевич погиб в бою в 1943 году. Портрет Варнава Сергеевича пока не найден. Деревня Боровково Ногинского района. Нет большего в России чуда, чем деревня Боровково. Деревня Боровково относиться к ранним славянским поселениям . Из древних источников доподлинно известно, что упоминание о ней относится к 11 - 12 вв.. В летописях же о ней говорится с 1444г.: « Се есть пустошь Боровковская». Пустошью называли луга, на которых косили траву, заготавливали сено для скота. Эта пустошь была передана небольшому и бедному Стромынскому Успенскому монастырю, который находился в селе Стромынь. Своё название – Боровково получило , потому что здесь был дремучий бор, в котором местные жители занимались охотой и бортничеством (собирали мёд диких пчёл). В 15 веке правил царь Иван Грозный и по его приказу деревни: Боровково, Щекавцево, Ново-Сергиево и Ново-Зубцово, - были переданы царским сошникам (пахарям). От них перешла в поместное владение служивых людей, которые подчинялись Ивану Грозному – опричникам .Они собирали опричину, т.е. налоги с населения. Их звали Векентий и Александр Френчуковы. А в 1572г. Наша деревня передаётся в поместное (значит личное) владение Невенси и Ефрему Лодычиных. В годы смуты 1603 -1613 деревней Боровково и другими деревнями завладел казачий атаман Андрей Просовецкий , а от него переходит во владение иноземца Турченина Ивана Салтанова с товарищами. А в 1617г и сам монастырь со всеми своими вотчинами переходит к Троице – Сергиевскому монастырю . Если в 1616г. д. Боровково состоит из 6 дворов, то в 1627г. в ней стало 9 дворов, а в 1857г. в ней насчитывалось 59 дворов с 401 жителем и в 1900г. было 120 дворов с 742 жителями. В конце 18 в. в деревнях было хорошо развито- ткачество, только в д. Боровково насчитывалось 17 фабрикантов, которые имели светёлки. Одними из фабрикантов были Смирновы. Они имели красильню, где обрабатывали ткани, пряжу и шёлк. От Смирновых в нашей деревне осталась фабрика до сего дня. Сначала она была красильней , но потом её переделали в фабрику, которую поставили на берегу реки , чтобы в Дубенке смывать с полотна красильные вещества. И сегодня не могут ни поразить нас красоты окрестностей нашей деревни. Мирно катит свои теплые и светлые воды наша неглубокая речка Дубенка. Еще густой и приветливый лес манит всех людей своими грибами и ягодами . Удивителен и так многообразен животный мир . Не везде можно в любое время покататься на лошадях. А мы имеем такую возможность. Не могу не похвастаться нашими чудесными дорогами, которые, как и издревле, ведет нас на главную дорогу – Владимирскую. По дороге через нашу деревню , по давней школьной традиции, мы каждый год все вместе ходим к обелиску воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Но все-таки самое большое чудо – это те люди, которые родились и выросли на этой земле, которые стали … И прославили нашу деревню Боровково в разных уголках нашей необъятной Родины. Во все времена будет хранима наша деревня , потому что не угасла в ней вера , поэтому всем миром сумели восстановить часовенку . ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

7 января 2018 15:48 http://www.bogorodsk-noginsk.r...treti.html«Гораздо более трети …» Старообрядцы в Богородском уезде Виктор Ситнов В «Русском энциклопедическом словаре» (Спб., 1874, т. 4, с. 66) о Богородском уезде сообщается: «Жителей муж. 69 271, жен. 71 306, число раскольников составляет гораздо более трети всего населения, а именно 48 149 чел. В этом отношении Богородский уезд составляет весьма замечательную местность в России вообще; особенно крепко гнездится раскол в юго-восточной части уезда, где так называемая Гуслица». По статистическим данным 1869 года, старообрядцев в нашем уезде было 43 254, в то время как во всей Московской губернии их насчитывалось около 85 тысяч (т. е. каждый второй был богородским). Для сравнения: Московский уезд – 16 806, Коломенский – 4 204, Подольский – 652, Звенигородский – 263. Каковы же были причины столь густого заселения Богородского уезда старообрядцами? Во-первых, вековому укреплению «древлеправославного благочестия» в наших краях способствовала близость и опека мощнейшего духовного центра – Троице-Сергиева монастыря (основан в первой половине XIV века, с 1744 г. – Лавра), владевшего Вохонской волостью с 1571 по 1764 год. Религиозно-бытовые домостроевские устои, сложившиеся на нашей территории в средние века, не могли в одночасье поколебаться и разрушиться реформами патриарха Никона, а затем Петра I. Во-вторых, немало московских и окрестных ревнителей старой веры, скрываясь от жестоких преследований во времена царевны Софьи и патриарха Иоакима, находили убежище в непроходимых лесах и болотах Гуслицкой волости, вошедшей в 1782 году в состав Богородского уезда. (Местность названа так по реке Гуслице). В ту же Гуслицу после подавления стрелецкого бунта 1698 года от гнева Петра бежали крамольные стрельцы и бояре, большинство из которых ратовали за старую веру. А многих царь и сам сослал в эти пустоши, хорошо известные ему как владения Лопухиных – ближайших родственников его первой супруги Евдокии Лопухиной. В родстве с ними была и знаменитая боярыня Морозова... В-третьих, старообрядческое население уезда значительно п ополнилось в 1812 году за счёт православных христиан, спасавшихся от французского нашествия и осевших здесь на постоянное жительство. Находили в наших местах приют и ревнители древлего благочестия после «выгонок» и разорения известных духовных центров старообрядчества на Керженце, Иргизе, в Стародубье и Ветке. Заметим, что богородские поселения староверов разгромам и «выгонкам» не подвергались вплоть до советского времени. Последний скит в Гуслице был закрыт только в 1928 году, а иноческие келейные поселения в Рахманове, Мисцеве, Губине, Давыдове, Куровском, Орехово-Зуеве существовали ещё несколько лет, оставаясь подлинными светильниками древлеправославной веры. Итак, оплотом староверия в нашем уезде была Гуслица (Запонорская, Ильинская, Дорховская и Беззубовская волости). Здесь проживало 80 процентов всего уездного старообрядческого населения, в распоряжении которого в 1886 году насчитывалось более 60 разрешенных и тайных скитов, часовен и моленных (всего по уезду их было более 120). В Запонорье, Давыдове, Слободищах, Анциферове развивался иконописный промысел, а в селениях Загарского куста – меднолитейный. Предметами церковной утвари собственного производства, а также изумительно украшенными рукописными книгами для церковного пения «по крюкам» гуслицкие мастера обеспечивали не только Богородский уезд, но и соседние. Традиционная грамотность была характерной чертой старообрядческой духовной культуры. Во множестве селений той же Гуслицы существовали так называемые «самородные школы», где детей с раннего возраста обучали чтению на церковнославянском языке, древнецерковному пению «по крюкам» (безлинейной нотации), а наиболее способных – каллиграфии. Учителями были местные грамотеи, начетчики, девушки-келейницы. Немало было в богородской «старообрядческой Палестине» и святых мест, привлекавших окрестных и дальних паломников. Например, у могилы знаменитого подвижника инока-схимника Леонтия (недалеко от дер. Беливо) в отдельные июньские дни собиралось до десяти тысяч богомольцев. Каменное надгробие на могиле было постепенно расколото на мелкие кусочки и разнесено по домам как целебное средство от зубной боли, также и песок с могилы разносился узлами как целебная присыпка от кожных болезней. Местному фабриканту-старообрядцу А.П. Муравлеву пришлось поставить над могилой деревянную часовню для богослужений. Об этом в 1911 году рассказала уездная газета «Богородская речь», которая сообщила также, что долгое время дороги к месту паломничества «устраивала» за свой счет владелица кирпичных заводов П.И. Милованова. Благотворительность богатых старообрядцев (в том числе и богородских) была традиционным и почётным делом. Считалось, что Богом данный капитал должен служить добрым целям. На устройство храмов, больниц, богаделен, школ, библиотек и т. д. немало средств пожертвовали известные не только в нашем уезде старообрядцы: Морозовы, Кузнецовы, Гавриловы, Шибаевы, Балашовы, Зимины, Заглодины, Чернышевы, Барановы, Ширины, Щепетильниковы и др. Благотворительная деятельность особенно усилилась и расширилась после объявления религиозной свободы и выхода в 1906 году указа о порядке создания старообрядческих общин. Начались повсеместная регистрация этих общин (в Богородске она зарегистрирована 20 февраля 1907 года) и строительство новых храмов, колоколен, часовен. В одном только Павловском Посаде и его окрестностях за несколько лет было построено шесть церквей, а по уезду – десятки, причем большинство – на пожертвования состоятельных староверов. Например, на храм в дер. Петрушино 25 тыс. рублей дал Торговый дом братьев Гавриловых, лес пожертвовал известный фарфоровый фабрикант М.С. Кузнецов, а «звон» из шести колоколов – Ф.Е. Морозова. Подобных примеров много. Печально, что подавляющее большинство святынь и одновременно ценных памятников русского церковного зодчества не сохранилось. Тем дороже устоявшие в безбожное лихолетье. Одна из таких уцелевших святынь – гордая и стройная свеча храма-колокольни на Рогожском кладбище встречает нас с правой стороны от железной дороги при подъезде к Москве. Этот храм, ставший символом нерушимости древлеправославной веры, был построен в 1913 году на пожертвовании наших известных благотворительниц Марии Фёдоровны и Феодосии Ермиловны Морозовых. С возрождением старообрядчества в начале века заметно укрепились его политические, социальные, экономические позиции, возрос духовный потенциал, активизировалась культурная и просветительская деятельность. Был создан даже свой институт. Общество «открыло» для себя истинных хранителей древнерусской духовной культуры и повернулось к ним лицом. В силу перечисленных причин старообрядческое население Богородского уезда продолжало расти и в 1912 году составило уже более 75,3 тыс. человек. (Для сравнения: Московский уезд – 6 тыс., Коломенский – 9,1 тыс., Серпуховской – 2,8 тыс., Подольский – 0,7 тыс.). Если в самом Богородске, например, в 1902 году жили 173 старообрядца, то в 1908 году их число составило 513, а в 1913 году – уже 885. В Павловском Посаде: 1902 г. – 324, 1913 г. – 1 119. (Данные Московского губернского статистического комитета). Богородский уезд занимает особое место в истории российского старообрядчества как один из его опорных духовных центров, своего рода цитадель, сохраняющая и умножающая истинных ревнителей древлего благочестия. Немало своих достойных представителей поставило богородское уездное священство в храмы Рогожского кладбища – руководящего центра русской православной старообрядческой церкви. Среди этих благоревностных пастырей были священники Елисей Тимофеевич Мелехин, Прокопий Георгиевич Сорокин, Тимофей Иванович Люсин, Иоанн Васильевич Власов. Нельзя забывать, что родом из Богородского уезда были и старообрядческие епископы Антоний, Даниил, Филарет. Наряду с Гуслицей заслуженную славу оплота древлего благочестия обретает в 1910-е годы Глухово. Происходит это благодаря неутомимой и плодотворной деятельности целого ряда старообрядцев-подвижников и в первую очередь главы Компании Богородско-Глуховской мануфактуры Арсения Ивановича Морозова. Дела и заслуги этого человека требуют отдельного рассказа. Предприниматели, подобные Морозову, обеспечивали на своих предприятиях работой десятки тысяч старообрядцев, отдавая им предпочтение как наиболее добросовестным труженикам. Преданность древлеправославной вере духовно объединяла хозяина со своими работниками, способствовала взаимопониманию, что помогало делу и благоприятному, как теперь говорят, «психологическому климату». Практически при каждом предприятии имелась своя «домовая» церковь, в которой фабричные молились рядом со своим хозяином, равные перед Богом… Здесь же возрастали и местные духовные пастыри. Применительно к Павловскому Посаду встречаем пример в журнале «Церковь» (за 1912 г.) – о том, что в бывшей деревне Меленки (позднее улица) на фабрике местного старообрядца И.С. Агафонова был свой храм, в котором уставом и службою с 1882 г. управлял Андрей Тимофеевич Колосов. Довольно типична и судьба уставщика. В 1886 г. он был приглашен А.И. Морозовым в Богородск и вскоре рукоположен во священники в Москве архиепископом Савватием; был зачислен на службу в церковь при фабрике Морозова, а через два года определён владыкой «к храму Шибаевых в Богородске». В одной заметке упомянуто сразу три фабричных храма… Значительные средства на старообрядческие храмы и разные благотворительные акции жертвовали и павловские предприниматели. Например, братья Ширины построили и содержали церковь на Рождественской улице, Заглодины – в Рахманове, Барановы с А.И. Морозовым – в Большом Дворе. Щепетильниковы содержали богадельню, Вшивкины – моленную в Казанском. В этом же ряду состоятельные старообрядцы Куделины, Чернышевы, Климов, Забродин, Храпунов, Козловские, которые не скупились на средства для укрепления старой веры в своём городе и селениях Игнатьевской волости. Из местных деревень павловопосадской округи больше всего старообрядцев жило в Андронове, Улитине, Корневе, Большом Дворе, Степурине, Прокунине, Филимонове, Данилове, чуть меньше – в Юдине, Назарьеве, Дмитрове, Шебанове, Семенове, Казанском, Дуброве... При этом почти в каждом селении были свои коренные семьи, жившие здесь исконно и никогда не изменявшие старой вере. Они были и остаются главными хранителями и продолжателями святоотеческих традиций в быту и духовной жизни. Например, в Прокунине это Солдатёнковы, Курдины, Минофьевы, в Данилове – Люсины, Лукиновы, Саловы, Кочновы, в Филимонове – Кабановы, в Степурине – Ситновы, в Корневе – Берёзины, Звонилкины, Сидоровы, Башашины, Потаповы, в Фомине – Язевы, в Рахманове – Заглодины, Колонины, Шаненковы, Кошенковы, в Улитине – Розановы, Агаповы, в Андронове – Плоховы, Кустарёвы, Гущины, в Казанском – Вшивкины и Разумовские. Кстати, последняя фамилия, как это часто случалось, произошла по принадлежности ссыльных крестьян-старообрядцев своему владельцу, которым был «генерал-фельдмаршал, сенатор, действительный камергер и разных орденов кавалер» граф Кирилл Григорьевич Разумовский (родной брат Алексея Разумовского – фаворита и «неоглашенного супруга» императрицы Елизаветы Петровны). Интересно, что довольно немногочисленные в наших краях старообрядцы-беспоповцы (обходящиеся без священников) жили, главным образом, в деревне Криулино, а также частично в Корневе, Назарьеве, Куровской и Дуброве. Специалисты объясняют это усилившимся в одно время (до середины 19 веке) влиянием Преображенского кладбища (московского центра беспоповцев), которое затем значительно ослабло после основания в 1853 году Московской старообрядческой Архиепископии с центром на Рогожском кладбище. Жили на территории нашего района и «беглопоповцы», то есть старообрядцы, приемлющие священство, переходящее («перебегающее”) от господствующей церкви с соответствующим обрядом «очищения». К началу ХХ века беглопоповцев у нас было ещё меньше, чем беспоповцев. Известно, что они жили в Степурине, Казанском, Рахманове. В первой деревне (у Ситновых) была даже своя моленная, которую постоянно посещали не только беглопоповцы Шопоревы из Рахманова, но и многие односельчане. Любопытно, что, когда по праздникам в моленную приезжал из Москвы «беглый» священник о.Никола, степуринские беспоповцы (даже ближайшие родственники тех же Ситновых) на богомолье не приходили. Они традиционно считали, что от последователей Никона священства принимать нельзя. Таинства брака, крещения и покаяния у беспоповцев совершали специально избираемые наставники из мирян. Речь о деревнях у нас идёт потому, что подавляющее большинство старообрядцев нашего уезда жили в сельской местности, традиционно занимаясь натуральным крестьянским хозяйством и кустарными промыслами. Браки заключались исключительно между одноверцами, как правило, из соседних деревень. Согласие и благословение родителей на брак было непременным условием. Ослушникам же грозило проклятие и изгнание из дома. Вообще, родительский авторитет у старообрядцев был непререкаем. Благочестивые старообрядческие семьи отличались крепким хозяйством и большим количеством детей. Прерывание беременности считалось великим грехом, поэтому десять и более детей в одной семье было рядовым явлением. Характерный пример. В конце уже позапрошлого и начале минувшего века в семье у известного даниловского «медника» Марка Буканова и его жены Ирины Георгиевны постоянно рождались двойни и тройни, в результате чего они имели восемнадцать (!) детей (см. здесь: стр. 242). Все они выжили, и вырастающие сыновья становились лучшими помощниками отцу в его мастерской, из первых рук перенимая премудрости и секреты меднолитейного искусства и чеканки. Бронзовые и медные распятия, иконы и подсвечники, изготовленные в мастерской Марка Буканова, отличались таким высоким качеством, что заказы на них поступали даже с Рогожского кладбища из Москвы. При необходимости изделия можно было посеребрить у мастера Кочнова в том же Данилове. Литьём, не уступающим по качеству анциферовскому, славились также местные «медянщики» Лукиновы и Фроловы. Даниловские старообрядцы и сегодня носят нательные кресты, отлитые их дедами и прадедами. В былые времена маленькие медные образки и распятия освящали все входы и выходы не только в домах, но и во всех хозяйственных постройках и помещениях, вплоть до хлевов и бань. Здесь обычно прикрепляли «для охраны» икону Георгия Победоносца или Неопалимую Купину – от пожара. В каждом доме непременно имелся образок св. Антипа, исцеляющего (помимо прочих хворей) от зубной боли. У многих, особенно в селениях Загарского куста, имелись массивные литые «Двунадесятые праздники» и небольшие четырёхстворчатые складни, которые часто использовались как миниатюрные походные церковки. Такая «церковка» могла поместиться в кармане, что очень привлекало часто разъезжающих купцов, путешественников и странников всякого рода. Позолоченные и украшенные разноцветной эмалью складни и иконы превращались порой в настоящие произведения прикладного в ювелирного искусства, за которыми охотились коллекционеры и антиквары. Художественная и историческая ценность этих «предметов культа» позволила им стать музейными экспонатами и сохраниться в достаточном количестве. Простым же медным литьём загарских и анциферовских (гуслицких) кустарей бойко торговали в Москве, Нижнем Новгороде и других городах специальные лавки. По каталогу-прейскуранту «Иконная, киотная, книжная и антикварная торговля наследников М.П. Вострякова в Москве», узнаём, что мелкие «медно-литые иконы» нашего производства продавались (в зависимости от размера) по цене от 10 копеек и выше. Иногда продавали на вес: от 18 до 22 рублей за пуд (загарское литьё) и от 30 до 38 рублей – анциферовское. Нужно ли говорить, что все старообрядческие часовни и моленные Богородского уезда были в достатке обеспечены литыми иконами и утварью местного производства. Кстати, часовен (по данным П.И. Мельникова-Печерского) уже в середине 19 века насчитывалось по уезду 53, причём дозволенных было только 27. Тайные частные моленные, несмотря на запреты, существовали всегда. Поэтому статистические данные той поры были всегда заниженными по отношению к реальному количеству молитвенных домов и численности приверженцев древлеправославной. веры. *** Немало старообрядцев проживают сегодня и на территории Павлово-Посадского района – как в самом городе, так и на его окраинных улицах, некогда бывших деревнями – Прокунино, Степурино, Корнево. Семьи потомственных старообрядцев традиционно проживают в селениях: Большие Дворы, Андроново, в селе Казанском, Рахманове, дер. Данилово и др. В городе и районе сейчас действуют три старообрядческих храма: во имя Рождества Богородицы (на Интернациональной улице), Христорождественский (в Андронове, ныне ул. Красавиной пос. Большие Дворы) и храм св. благоверной княгини-инокини Анны Кашинской в Кузнецах. ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | Лайк (1) |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

7 января 2018 15:50 http://www.bogorodsk-noginsk.r...dstve.html«О пожарах, раскольниках и скотоводстве…» Рассказывают старые документы Виктор Ситнов Данные отчётной статистики по Богородскому уезду1872 г. (ЦИАМ, ф.199, оп.2, д.№79 и далее) Скота: в Богородске – лошадей 117, рогатого ск. 196, овец 13, свиней 11 (всего 337); в Павловском Посаде – лошадей 171, рогатого ск. 133, свиней 13 (всего 322). Раскольников: г. Богородск – мужск. пола 17, женск. пола 23; Павловский Посад – м.п. 163, ж.п. 152; всего по уезду: м.п. – 21875, ж.п. – 22101. 1888 г. В г. Богородске всего скота – 703 головы; в Павловском Посаде: лошадей – 202, рогатого скота – 694, овец – 14, свиней – 7, коз – 2 (всего 919 голов). Раскольников: г. Богородск – мужск. пола 35, женск. пола 39; Павловский Посад – м.п. 147, ж.п. 159; всего по уезду: м.п. – 24549, ж.п. – 25349. 1908 г. В Богородском уезде скота: лошадей – 16503, рогатого скота – 26731, овец – 7244, свиней – 3211. Всего – 53689 голов. Раскольников: г. Богородск – мужск. пола 253, женск. пола 260; Павловский Посад – м.п. 143, ж.п. 164; всего по уезду: м.п. – 34506, ж.п. – 37438. В Московской губернии всего раскольников обоего пола – 158 995. 912 г. Скота: в Богородске – лошадей 275, рогатого ск. 630, свиней 168, коз 2 (всего 1082); В Павловском Посаде – лошадей 575, рогатого ск. 1730, свиней 240, коз 5 (всего 2550). Пожаров: в Богородске – 35, в П. Посаде – 16. Раскольников: г. Богородск – мужск. пола 321, женск. пола 336; Павловский Посад – м.п. 515, ж.п. 592; всего по уезду: м.п. – 36672, ж.п. – 36926. 1914 г. Пожаров в Павловском Посаде за год – 12, сгорело 5 дворов, убыток 21637 р. В Богородске раскольников: м.п. – 372, ж.п. – 439; в Павловском Посаде: м.п. – 521, ж.п. – 611; всего по уезду: м.п. – 35969, ж.п. – 37760. 1916 г. Скота: в Богородске – лошадей 450, рогатого ск. 581, свиней 95, коз 6, ослов 1, овец нет (всего 1134); В Павловском Посаде – лошадей 158, рогатого ск. 315, свиней 68, коз 30, овец 6 (всего 577); всего в уезде: лошадей 14304, рогатого ск. 24232, свиней 3573, коз 311, ослов 1, овец 3897 (всего 46418). В Богородске раскольников: м.п. – 324, ж.п. – 472; в Павловском Посаде: м.п. – 420, ж.п. – 597; всего по уезду: м.п. – 34447, ж.п. – 41031. ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

7 января 2018 16:16 http://www.bogorodsk-noginsk.r...romyn.htmlК вопросу о названиях Коровицино и СтромыньВ.В. Щёголев Происхождение названия села Коровицыно и Стромынского Успенского монастыря интересовало многих исследователей. Все варианты перечислять не будем, а предложим своё видение этой проблемы. Обратим внимание на наиболее древние упоминания этих топонимов. В писцовой книге 1585-86 гг. читаем: «У с п е н ь я П р е ч и с т ы е Стромынского монастыря: с. Коровьицыно, а в нем церковь Никола чюдотоворец, а в селе дв. попов, да 10 дв. служних, а живут в них монастырские слуги, и крестьянские дворы, а в нем пашни паханые сер. земли 41 четв., да пер. 43 четьи в поле, а в дву потомуж, сена 100 коп., лесу рощи бору 10 дес. (Н.В. Калачов. Писцовые книги XVI века. С-Пб., 1872, т.1., с.264). В материалах Генерального межевания так: «Коровицыно, село Московского уезда, Шеренского Отъезжего стана, владение Коллегии экономии, ранее Святотроицкой Сергиевой лавры приписного Стромынского монастыря, межевал 4 октября 1768 г. Нагель. Пашня 848 д 982 с, лес и мелкая поросль 5917 д 157 с, сенной покос 304 д 1510 с, селение 34 д 972 с, по болоту мелкий лес 122 д 1965 с, пруд 4 д 1360 с, всего 7234 д 1311 с, душ в селе 189, в дер. Ботовой 82, деревне Щековцевой 55 (Кусов. 2004). Обратимся к мнению специалистов: Название Стромынь известно с конца XIV века. «Того же лета (6887) 1379 г. повелением В.К. Дмитрия Ивановича преподобный игумен Сергий возда монастырь на реце на Дубенке на Стромыни, и постави в нём церковь Успения Пречистыя Богородицы, и игумена приведе из своего монастыря, от св. Троицы, именем Леонтия и священа бысть церковь декабря в 1 день, к иноки совокупи и монастырь устрои со всем. Обогати и удоволи князь Великий Дмитрий всеми потребами, во славу Христу Богу и Пречистой Богородицы, на спасение души своея» (Никон. летоп. ч. IV, стр. 83,84). В Троицкой летописи под 1379 г. записано: «Того же лета игумен Сергии, преподобныи старец, постави церковь во имя святыя Богородица, честнаго ея успениа, и украси ю иконами и книгами и манастырь устрои, и кельи възгради на реце на Дубенке, на Стромыне, и мнихи съвъкупи, и единаго презвитера изведе из болшаго манастыря от великиа Лавры, именем Леонтиа, сего и нарече и постави, и быти игуменом в том манастыри; а священа бысть та церкви тое же осени месяца декабря в 1 день, на память святаго пророка Наума. Сии же монастырь въздвиже Сергии повелением князя великаго Дмитрее Ивановичя». Название Стромынь – ландшафтное, речное. Амвросий Орнатский автор труда «История российской иерархии» пишет: « Стромынский упраздненный мужеский монастырь, находившийся в Московском уезде на речке Стромынке от Москвы к востоку в 50 верстах, на большой дороге к Юрьев Польскому городу, между дорог к Троицкой Сергиевой Лавре и Владимиру лежащих, построен в 1379 году по повелению Великого Кн. Димитрия Ивановича Пр. Сергием Радонежским…» ( Амвросий Орнатский. История российской иерархии. М., 1815. Часть VI. С.333). ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | |

Marina SobolМодератор раздела  Сообщений: 1019 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 508 | Наверх ##

22 января 2018 19:36 Терехов Александр Иванович – в довоенные и послевоенные годы председатель Ногинского райисполкома. (Воспоминания Староверовой (Тереховой) М.В.). Терехов Александр Иванович – Депутат Ногинского городского совета депутатов трудящихся, избран 17 декабря 1950 г. (Голос рабочего. 21 декабря 1950). Избран председателем торговой комиссии исполкома Ногинского горсовета 3 марта 1953 г. (Сталинское знамя. 6 марта 1953). Член ревизионной комиссии ГК КПСС, избран XIX городской конференцией (Знамя коммунизма. 10 января 1957). Терехов Анатолий Васильевич – воевал в Бресте. Его сын Сергей – автор проекта погибшим у школы им.Короленко. Многие годы проработал во Дворце пионеров в г. Ногинске. Терехов Василий Иванович – 25.03.1898-25.10.1953 г., участник Первой мировой, Гражданской и Великой отечественной войн. Окончил реальное училище, счетовод, бухгалтер, директор Истом.ф-ки. Директор Колонного зала Дома Союзов, с 1938 г. вновь директор Истом.ф-ки с перерывом 1941-45 г.г. С 1949 г. за резкую критику партработника назначен руководителем предприятия в районе. Его отец: Иван Петрович Терехов, мастер Истом.ф-ки, 2-х эт.дом на ул.3-го Инт. напротив Дворца пионеров. Жена: Пелагея Дмитриевна Нарышкина. Пела в церковном хоре вместе с Константином Извековым. Дети: Анатолий (1921 г.), Нина (1922 г.), Марта (1924 г.) (Воспоминания Староверовой (Тереховой) М.В.) Т ерехов Сампсон Ванифатьевич - Член-жертвователь Елизаветинского Благотворительного Общества, 1900г. (Отчет Богородского комитета Елизаветинского Благотворительного Общества за 1900 г. Б. 1901) Терехов Федор Семенович - Член-жертвователь Елизаветинского Благотворительного Общества, 1900г. (Отчет Богородского комитета Елизаветинского Благотворительного Общества за 1900 г. Б. 1901) Терехов Федор Степанович – крестьянин д. Давыдовой, на 1893 г. получил купеческое свидетельство в г. Б., временно, без перемены звания (ЦИАМ, ф. 51, оп. 7, д. 1807, л. 6-об-13). Тереховы – Иван Петрович , мастер Истомкинской шибаевской фабрики, семья жила в двухэтажном доме напротив нынешнего Дома пионеров. В семье 9 детей. Его сын Александр Иванович – много лет работал председателем Ногинского райисполкома – конец 30-х – 40-е годы. Участник ВОВ. Последние годы жизни он работал, кажется, директором трамвая. Другой сын – Василий Иванович (1898 - 25 октября 1953 г.) (в его семье было 9 детей) – участник первой мировой (с 1916 г.), гражданской и Великой отечественной войн, окончил реальное училище, счетовод, бухгалтер, директор Истомкинской фабрики; с 1934 по 1938 г. был выдвинут в МОСПС, затем стал директором Колонного зала Дома Союзов, с 1938 г. – снова директором Истомкинской фабрики. В 1941 добровольцем уходит на фронт, заканчивает войну в 1945 г. капитаном. С 1950 г. – заместитель директора завода№12. Терехов Николай Иванович – участник ВОВ. Терехов Анатолий Васильевич – участник ВОВ, встретил войну в Бресте-Литовске. Инженер – строитель. Много лет руководил авиамодельным кружком в Доме пионеров. Его сын – Сергей, автор проекта памятника воинам у школы №2. (Воспоминания. Марта Староверова (Терехова). Терихов Герасим - красильное заведение в деревне Давыдове (Список предпринимателей БУ, по материалам сан.обследования 1888г.) Терихов Филат Моисеевич – крестьянин, сарсапарельное заведение в деревне Давыдове Запонорской волости (Список предпринимателей БУ, по материалам сан.обследования 1888г.) Терихова Евдокия Михайловна - 48 лет, имеет дом и землю, их стоимость 387 руб. (Список лиц, имеющих право участвовать в избрании гласных Городской Думы Павловского посада на 4-летие с 1917 по 1921гг.: Московские губернские ведомости, 1917г., № 8, стр. 2-3) http://www.bogorodsk-noginsk.ru/lyudi/t.html ---

ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;

МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.

| | |

| Victoria_Malt

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

На сайте с 2022 г.

Рейтинг: 81

| Наверх ##

11 октября 2023 17:17 Marina Sobol написал: [q] Деревня БОРОВКОВо Ногинского района.[/q]

Здравствуйте! Мои поиски родословной привели меня в деревню Боровково. Спасибо за информацию, которую вы здесь разместили! Можете, пожалуйста, подсказать, по каким документам восстанавливали родословную? Есть ли что-то в электронном виде, и в каком архиве? | | |

|