| ErtoniСоздайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений ErtoniТема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

7.11.2025, 0:28

Ранее, в 2021 году вставлял фотографию Сретенского храма 1950-1960 годов.

За прошедшие несколько лет появились новые инструменты обработки изображений, впервые публикую улучшенную версию в 4к разрешении.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

7.11.2025, 0:20

>> Ответ на сообщение пользователя Leskina от 7 сентября 2025 11:29

Всегда пожалуйста! Рад,что с ее помощью могу кому-то помочь и вдохновить.

Фамилии записал, как дойдут руки до архивных файлов, буду иметь ввиду.

Ближайшее время будут только графические новинки, восстановленные фотографии станицы и ее жителей.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

22.11.2021, 23:34

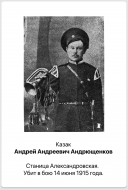

[Фотографии станичников]

Казак урядник Андрей Андреевич Андрющенков.

Станица Александровская.

Убит в бою 14 июня 1915 года.

Черное белое фото оригинальное, остальные восстановленные и отретушированные.

// Донские областные ведомости 1915. №23 15.08

https://vivaldi.dspl.ru/pn0000339/view/

P.S.

Решил приложить непосредственно текст стихотворения в тело сообщения.

Смерть казака.

Один в горах, палимый солнцем,

Склонясь на камень головой,

На плащ упав, лежал, страдая

От раны, воин молодой.

У ног его лежала шашка,

Сверкая лезвием стальным,

Ружье и пика боевая

В пыли валялись перед ним.

Печальный конь, его товарищ,

Над ним уныло ржал порой

И бил копытами о землю,

Конець почуяв роковой.

Громады серых скал теснились

Над ложем юнаго донца,

И рана смертная дымилась

В груди чернея от, свинца.

Враг гордый, дерзкий, меткой пулей

В бою на смерть его сразил,

И час разлуки, час последний,

Вдали от родины пробил.

Внизу шумел поток бурливый,

И лес могучий бушевал...

Казак, страдая лютой жаждой,

Пред смертью стоны издавал.

Немыми скалы оставались,

Поток все так же клокотал,

Лишь ветер жесткий разыгравшись,

В горах Карпатских засвистал.

Казак привстал, облокотившись

На мшистый камень; мутный взор

Его, печальный, истомленный,

Окинул скалы диких гор:

Уж залпы их не оглашали,

Победный голос не звучал,

Голодный ворон над телами

Порою хищно лишь кричал,

Да ветер злой шумел в ущелье

И пыль по склонам подымал...

Собравшись с силой, на прощанье

Казак коню в слезах сказал:

„Настало время нам расстаться,

„Печальный друг, в земле чужой!

„И нам уж больше не видаться...

„Прости, товарищ боевой!

„Тебя возьмет теперь враг лютый...

„Иль может быть на Тихий Дон

„Вернешься ты, нуждой убитый,

„Неси родным моим поклон!

„Скажи жене, что на чужбине

„России честно я служил,

„Что верный клятве за отчизну

„Свою я голову сложил.

„Скажи ты ей, чтоб не тужила

„Она о муже молодом,

„Малютку-сына чтоб растила

„И рассказала обо всем.

„Скажи малютке, чтобы помнил

„Отца, убитаго в бою,

„И, выросши, за Дон родимый

„Отдаст пусть голову свою.

„Пусть мстит врагам за честь России,

„За честь отчизны дорогой,

„Пусть будет сын, отца достойный

„И верный родине своей.

„Скажи ты матери-старушке,

„Что, умирая, сын ее

‚Благословение святое

„Унес в могилу от нее.

Казак утих, склонясь на камне

Глаза наполнились слезой,

И взор застыл... Уж час разлуки

Давно свершился роковой.

Печальный конь, поняв признанье,

Уныло ржал, смотря на прах...

Слова предсмертнаго прощанья

Сердитый вихрь разнес в горах.

Автор:

Савельев Евграф Петрович

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

11.11.2021, 2:06

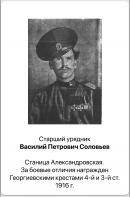

[Фотографии станичников]

Старший урядник Василий Петрович Соловьев.

Станица Александровская.

За боевые отличия награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й ст.

Черное белое фото оригинальное, остальные восстановленные и отретушированные.

Каждый выпуск ДОВ(*Донские областные ведомости) сопровождался одним или двумя стихотворениями.

Чтобы лучше понимать дух той эпохи, в которой жили станичники во время ПМВ, каждый пост с восстановленными фотографиями, будет сопровождаться стихотворением из того-же выпуска ДОВ.

// Донские областные ведомости. - 1916. - № 33, 14.08. – С. 3

http://vivaldi.dspl.ru/pn0010199/details

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

10.11.2021, 16:59

artemiy50 написал:[q] >> Ответ на сообщение пользователя Ertoni от 5 ноября 2021 0:31

Добрый день.

Я ищу информацию по линии своего прадеда, Ефима Дмитриевича Борисова, 1898 г.р., родился в Александровской. Был прихожанином Архангельской церкви. Не попадалась ли Вам информация с упоминаниями? Спасибо![/q]

В ГАРО хранятся метрические книги ст.Александровской с 1795 г. основываясь на их записях можно выявить казачьи роды, поселившиеся здесь до 1800 г.

В данном списке имеется фамилия Борисов.

https://forum.vgd.ru/post/14/121430/p3909323.htm#pp3909323

В самостоятельных поисках, какие либо отдельные данные по Борисовым не находил.

Но у меня есть перечисление где в ГАРО, в каких конкретно хранилищах лежат данные о станичниках. Я планирую опубликовать его в ближайшие несколько недель.

Если у Вас имеется желание, то Вы можете написать запрос в ГАРО и получить более подробную информацию по Борисову Ефиму Дмитревичу, или же по его ближайшим родственникам-станичникам.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

5.11.2021, 0:31

Gfrog написал:[q] >> Ответ на сообщение пользователя Ertoni от 1 сентября 2021 1:34

@ertoni дополнила рассказ про Яковлевых

Если в документах или на фото о Сретенской церкви встретите о нем информацию - буду признательна, если сообщите!

[/q]

Добрый день @gfrog,

У меня имеется небольшой пак документов касающихся священнослужителей сретенского храма и церкви имени Архангела Михаила, в них есть даже указанное жалование служителей культа.

Но к сожалению фамилии Яковлевых в контексте станицы Александровской, я не встречал.

Все документы, которые имею на руках, имеют дореволюционное происхождение.

Сомневаюсь, что какая-либо церковная документация велась в годы ранней советской власти (потому что как я понял А.П служил в церкви уже после революции).

Однако как написано на дзене то Ананий служил в Одигитриевской церкви, а затем на хуторе Кутейников.

Так что возможно какая-либо информация по нему есть за дореволюционный период службы в тех церквях.

Я сделал для себя пометку, если буду встречать упоминание Анания Порфирьевича, то непременно поделюсь источником с Вами.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 13:04

- [Русско-японская война 1904-1905 гг.]

Награжденные 3.О.В.О. (Знак отличия Военного ордена) Св.Георгия:

Калачинский Михаил, казак ДКП №24, 4-й степени № 138895 за личные подвиги, мужество и храбрость, оказанные разновременно в боях с японцами (Ростовцев Ф. Четвертая Донская казачья дивизия в русско-японской войне 1904-1905 гг Киев, 1910. С.463)

Косоногов Иван, приказный ДКП №24, 4-йстепени № 146334 за личные подвиги, мужество и храбрость, оказанные разновременно в боях с японцами (Ростовцев Ф. Четвертая Донская казачья дивизия в русско-японской воине 1904-1905 гг. Киев, 1919.С 463)

Чирвин Иван, младший урядник ДКП №24, 4-й степени №159910 за мужество и храбрость, оказанные во время набега на Инкоу (Ростовцев Ф. Четвертая Донская казачья дивизия в русско-японской войне 1904-1905 гг. Киев. 1910 С.463)

Убитые, раненые, умершие от ран, контуженные и взятые в плен:

Вернидубов Евстрат, казак ДКП №24, убит 22 января 1905 г. у деревни Читайцзы (Ростовцев Ф. Четвертая Донская казачья дивизия в русско-японской войне 1904-1905 гг Киев, 1910. С.471)

Кожухов Сергей, трубач ДКП №24, ранен 30 декабря 1904 г. у ст Инкоу (Ростовцев Ф. Четвертая Донская казачья дивизия в русско-японской войне 1904-1905 гг Киев, 1910. С 472)

Косоногов Федор, казак ДКП №24, убит 22 января 1905 г. у деревни Читайцзы (Ростовцев Ф. Четвертая Донская казачья дивизия в русско-японской войне 1904-1905 гг. Киев, 1910.С 471)

Харенков Петр, казак ДКП №24, убит 15 февраля 1905 г у деревни Саньшенью (Ростовцев Ф. Четвертая Донская казачья дивизия в русско-японской войне 1904-1905 гг. Киев, 1910 С.471)

Источники:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=153

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=154

- [Первая Мировая война 1914-1918 гг.]

Убитые, раненые, умершие от ран, контуженные и взятые в плен:

Бахирев Алексей Захарович, казак, ранен (ДОВ. 1915, №134 14 июня)

Севостьянов Василий Григорьевич, приказный, ранен (ДОВ. 1915 №134 14 июня)

Сорокин Ефим, казак, ранен (ДОВ. 1915. №37. 15 февраля)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=154

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 13:00

- [Кавказская война 1817—1864 гг.]

Награжденные 3.О.В.О. (Знак отличия Военного ордена) Св.Георгия:

Чирвин Константин, казак ДКП №30, No 91005 за отличие против горцев зимой 1851 г. в Большой и Малой Чечне (Приказы Войску Донскому).

Убитые, раненые, умершие от ран, контуженные и взятые в плен:

Молчанов Лев Алексеевич, урядник, убит горцами в 1854г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Сердюков Герасим Яковлевич, урядник, убит горцами в 1851г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Попов Андреи Милийлович, казак, умер от ран в 1804г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Шиншин Иван Андреевич, казак, умер от ран в 1846г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Стрекатов Афанасий Кузьмич, казак, убит горцами в 1842г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Цапов Григорий Андреевич, казак, убит горцами в 1840г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=152

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=153

- [Крымская война 1853-1856 гг]

Награжденные 3.О.В.О. (Знак отличия Военного ордена) Св.Георгия:

Сорокин Петр, казак ДКП №11 Евсигнеева, № 95996 за особенно оказанную храбрость и мужество в сражении 4 июня 1854 г. на р.Чолоке (Грузия) (ГАРО Ф 344 Оп. 1 Д 727. Л 103об)

Убитые, раненые, умершие от ран, контуженныеи взятые в плен:

Нагатырев Гавриил, казак ДКП №11, пропал без вести с 15 на 16 октября 1853 г. около кр. Св Николая, (ГАРО Ф 344. Оп 1. Д 794. Л 30-31)

Власов Степан, казак ДКП №2, умер от ран после сражения 25 октября 1854г при Арпачене (Турция) (ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.794. Л 38-38об.)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=153

- [Русско-турецкая война 1877-1878 гг.]

Награжденные 3.О.В.О. (Знак отличия Военного ордена) Св.Георгия:

Белецкий Федор Степанович, урядник ДКП №8, 4-й степени №53689 за общие в войне дела с неприятелем (ГАРО. Ф.344 Оп.1 Д 4224 Л.87)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=153

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 12:55

- [Русско-иранская война 1826-1828 гг]

Убитые и умершие от ран:

Мантульников Иван Осипович, казак, убит в 1827 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Прокудин Федор Матвеевич, казак, убит в 1827 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=152

- [Русско-турецкая война 1827-1829 гг]

Вечерин Андрей Данилович, казак, убит в 1829 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Коротков Иван Иванович, казак, убит в 1829 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Нагатырев Изин Иванович, казак, умер от ран в 1828 г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Фомин Михаил Панкратович, казак, убит в 1829 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=152

- [Русско-польская война 1830-1831 гг.]

Убитые и умершие от ран:

Сорокин Иван Николаевич, казак, убит в 1831 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Фомин Степан Андреевич, казак, убит в 1830 г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=152

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 12:53

- [Отечественная война 1812 г. и Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.]

Награжденные Знаком отличия военного ордена (3.О.В.О.) Св.Георгия:

Гаврилов Иван Павлович, казак полка Золотарева 8-го, No 31076 за Лютцен 20 апреля 1813 г. (ГАРО Ф 55 Оп 1. Д 1462 Л 14об)

Рудаков Степан Иванович, казак полка Золотарева 8-го, No 15413 в 1812 г (ГАРО Ф 55 Оп.1.Д.1462.Л.13)

Убитые и умершие от ран:

Брехнов Федор Борисович, казак, умер от ран в 1812 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Киселев Федор Игнатович, казак, убит в 1813 г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Коротков Василий Иванович, казак. убит в 1813 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Крикунов Кирилл, казак, убит в 1813 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Лемешов Григорий Семенович, казак, убит в 1813 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Линников Федор, казак, убит в 1812 г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Мазницын Матвей, казак, убит в 1812 г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Мантульников Иосиф Никифорович, казак, умер от ран в 1813 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Мантульников Федор Никифорович, казак, убит в 1813 г.(ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Молчанов Петр казак, убит в 1813 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Погорелов Андрей, казак, умер от ран в 1812 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Прокудин Матвей Данилович, казак, умер ол ран в 1812г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Рапотин Яков Григорьевич, казак, убит в 1813 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Сверялков Никита Васильевич, казак, убит в 1812 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Стеньмашов Иван Игнатович, казак, убиг в 1813 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Хонжев Алексей Семенович, казак, убит в 1813 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Шуликов Константин, казак, убит в 1812 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=151

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=152

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 12:51

[Казаки Станицы Александровской - участники войн Российской Империи]

- [Русско-турецкая война 1806-1812 гг]

Белоусов Михаил Павлович, казак, убит в 1809 г (ГАРО Ф 344 Оп 1 Д 1028 Л 112-114об)

Бобырев Игнат, казак, убит в 1811 г (ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Голубов Василий, казак, убит в 1811 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Линников Андрей, казак, умер от ран в 1811 г (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Лысенков Михаил, казак, убит в 1811 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Седов Андрей Николаевич, убит в 1811 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Чернов Никита Висильевич, убит в 1810 г. (ГАРО. Ф.344, Оп.1. Д.1028, Л 112-114об)

Источник:

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=150

https://vivaldi.dspl.ru/bv0000321/view/?#page=151

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 1:06

[Опись быта казаков станицы]

Опись недвижимого имущества станичников, дает очень живое и яркое представление как о разных типах жилых домов в станице, так и, вообще, о хозяйстве казаков.

- [Дом казака Петра Семеновича Морозова]

Так, например, во дворе казака Петра Семеновича Морозова находился:

девяти оконный (7 больших и 2 маленьких окна)камышовый дом на деревянной основе, обмазанный глиной, крытый камышом, с небольшим балконом.

Внутри дома—три комнаты с сенями, с камышовым потолком, положенным на рейки, полами — в одной комнате деревянными, в остальных - земляными, камышовыми перегородками, обмазанными глиной В доме устроена кирпичная печь «пекарка» с отдельной плитой, в сенях — небольшой погреб «с творилом».

Рядом с домом стоял, выстроенный на столбах, амбар наполовину дощатый, наполовину из камыша, обмазанного глиной, покрытый камышом же, в котором

находились ясли «дощатые и плетневые». Здесь же находился курятника из плетня, покрытого камышом Двор огораживали плетень из хвороста и ограда досок.

В небольшой саду росли: одно взрослое вишневое дерево и 12 молодых, 3 взрослых сливы и 8 молодых, а также 2 куста крыжовника.

- [Дом казака Матвея Васильевича Чирвина]

Во дворе казака Матвея Васильевича Чирвина значился только дом, частично деревянный, частично камышовый, обмазанный глиной, с деревянным балкончиком. Дом Чирвин покрыл камышом, а балкончик тесом Потолок в доме был деревянный, полы -—земляные, три комнаты и сени разделялись двумя капитальными стенами и одной деревянной перегородкой, одна из комнат обита бумажными шпалерами Печь -- простая кирпичная «пекарка» «с приделанной к ней» плитой на очаге.

- [Дом казака Данила Андреевича Седова]

У казака Даниила Андреевича Седова деревянный дом, крытый камышом состоял всего из двух комнат. Украшался не балконом, а всего лишь навесом перед дверью. Но полы в комнате, сенях и под навесом были деревянные, такие же потолки в комнатах и перегородки, в сенях потолка не было вовсе; печь — простая кирпичная "с приделанной к ней" плитой на очаге. У стены дома пристроился старый «амбарчик» из барочных пластин покрытый камышом.

В деревянном сарае, обставленном и покрытом камышом устроены ясли.

Вокруг двора - плетень из хвороста.

- [Дом казака Петра Ивановича Вернидубова]

Зажиточностью отличались дворы урядников Петра Ивановича Вернидубова и Василия Кузьмича Чирвина.

Девятноконный деревянный дом П.И Вернидубова из барочных пластин, крытый камышом, на каменном фундаменте «с двух сторон» украшали деревянный балкон и деревянный навес «с крыльцом со сходами». Одна из трех комнат оклеена бумажными обоями. При доме выстроена кухня из камыша по деревянной основе, обмазанная с обеих сторон глиной и покрытая досками, а сверху них землей и камышом. Из кухни прямой выход вел в погреб, выложенный внутри диким камнем и покрытый землей по настланным вплотную лоскам. В старом деревянном амбаре устроен небольшой закром для ссыпки хлеба, с перегородкой,а поперек амбара — дощатые ясли.

Имелись еще одни ясли - на всю длину старого «плетневого» сарайчика. За скотным базом находился огород, обнесенный плетнем из хвороста. Во дворе также расположились колодец, выложенный камнем, с деревянным срубом и бугун' для спетья рыб, состоящий из 11 сох, врытых в землю. Ограда двора состояла из досок, прикрепленных к врытым столбам,и плетня из хвороста.

- [Дом казака Чирвина Василия Кузьмича]

Чирвин В. К владел двумя домами на одном участке. Один из них пятнадцати оконный, четырехкомнатный, деревянный, рубленный из барочных пластин, на каменном фундаменте был покрыт железом, выкрашенным зеленой краской, украшен деревянным балконом и деревянным крыльцом вокруг дома с галереей на восточной стороне. Окна закрывались створчатыми ставнями «крашенными столярной работы». В сенях был «устроен деревянный крашеный буфет» и лестница на чердак. Внутри дом обмазан глиной и побелен. Имелись две печи «голландки»: одна с плитой, другая с лежанкой В числе хозяйственных построек значились. две кухни -— деревянная и каменная. из аршинного и бутового камня, птичник, амбар и отхожее место, крытое тесом.

- [Дом казаков Жигмановых]

Почти не отличался от этих хозяйств и двор наследников Жигмановых казаков из дворян, трехкомнатный деревянный дом на каменном фундаменте, крытый тесом, ветхий деревянный флигель, дощатый птичник, баз, амбар, дощатый сарай, колодец, выложенный камнем. Во дворе находился сад из 54 молодых и 8 старых плодовых деревьев и двух верб.

- [Дом казака Якова Панкратовича Фомина]

А вот у хорунжего Якова Панкратовича Фомина, хозяина одного из рыбоспетных заводов, деревянный дом на каменном фундаменте был снаружи оштукатурен белой известью и покрыт черепицей, оштукатурен также и трехоконный балкон, ставни на окнах были навесные, окрашенные краской. Во дворе каменные постройки погреб, кухня, конюшня с сеновалом и чердаком, в которой находились стойла и каретник, сарай, крытый тесом, с пристроенным и птичником, в саду «погреб» для пчел, выложенный обожженным кирпичом, имелась кирпичная же баня, два деревянных амбара, в одном, крытом черепицей, находились закрома для ссыпки зерна и ледник, рыбоспетный завод с бугуном и землянкой для рабочих. В саду росло от 80 до 100 молодых и старых плодовых деревьев и 10 кустов крыжовника.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 0:42

Спустя некоторое время после запуска Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги, в свет было выпущено издание под названием "Спутник пассажира по юго-восточным железным дорогам.".

В котором содержалась реклама и информация о местных достопримечательностях по пути следования поезда.

На 272 странице можно увидеть описание посвященное станции Кизитиринка.

В тексте сообщается, что жители станицы, это потомки казаков бывшего конного Азовского полка, переведенные из крепости св.Анны в крепость св.Дмитрия, где они были известны под названием Доломановских казаков.

К посту прикрепляю примеры рекламы того времени.

Саму книгу можно найти в открытом доступе на сайте Российской Государственной Библиотеки:

https://search.rsl.ru/ru/record/01003963162

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

1.11.2021, 0:39

[Козлово-Воронежско-Ростовская линия]

В 1867 г. началась постройка Аксайско-Ростовского участка Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги, проходившего через юрты Аксайской, Александровской и Гниловской станиц и сами станицы, открытие которого состоялось в феврале 1868 г.

В связи с этим жители этих станиц, чьи дворовые места оказались в непосредственной близости от железной дороги, обратились в Областное правление с жалобами и прошениями о компенсации Воронежско-Ростовской железной дороги переноса строений в другие, более безопасные для них места.

С подобными просьбами в Областное правление обратились 50 домохозяев Александровской станицы, среди них 4 владельца больших рыболовных и рыбоспетных заводов. Хорунжий Яков Фомин, урядник Трофим Касюков и его сын казак Алексей Касюков, казак Василий Шевченков Заводчики терпели постоянные убытки, так как их заводы построенные «весьма с давних времен близ р. Дона. по случаю устройств в недавнем времени насыпа линии Воронежско-Ростовской железной дороги» находились от нее «в весьма близком расстоянии, от движения по которой огнедышащих машин, по несколько раз в сутки с большими тяжестями проходящих, упомянутые постройки повреждаются, а от выбегающих из труб и решеток и самих распаленных углей, угрожает опасностью пожара, так как строения рыбных заводов и другие прочие постройки состоят, почти вообще, крытыми камышом и не то, что в опасности состоят одни сии заводы, но чрез них и все население станицы, в которой состоят жилые дома и другие хозяйственные постройки вообще с камышовыми крышами».

В 1872 г. два таких, к счастью вовремя потушенных пожара, и случились в хозяйствах Алексея Касюкова и Василия Шевченкова. Пожар в хозяйстве последнего нанес ущерб как ему самому,в размере 3 тыс руб серебром, так и его соседу Михаилу Чевыреву, потерявшему 400 руб серебром и был потушен только благодаря применению «огнегасительного инструмента при дальних действиях» и большому стечению народа, чуть не став причиной гибели «всей станицы и самих Божьих церквей» На «стеснение» железной дорогой рыбоспетных заводов жаловались также н Петр Бардышев, Михаил Фомин, вдова казака Белова.

Жаловались станичники и на то, что в результате строительства железной дороги они лишились удобных подъездов к р. Дону, проезд же вдоль железной дороги около насыпи в «сырое время года» становился вообще невозможным Во время же весеннего разлива или сильных дождей многие жилища, располагавшиеся близ полотна железной дороги подтапливались водой скапливавшейся у насыпи.

Для разрешения споров между станичными обществами и управлением Воронежско-Ростовской железной дороги, впоследствии Юго-Восточной, была создана специальная комиссия, которая и приняла «соломоново решение» необоснованные претензии некоторых станичников, пытавшихся таким образом поправить свое материальное положение, были отклонены, но и железной дороге пришлось «раскошелиться», на ее счет были отнесены выплата компенсаций Василию Шевченкову, Якову Фомину, Федору, Якову и Трофиму Касюковым и устройство около насыпи проезда, мощенного камнем, «уклонами» к водостокам.

В 1874-1875 гг. обходная линия Козлово-Вороиежско-Ростовской железной дороги опять прошла через саму станицу Александровскую «удобные участки» ее юрта (у казаков юрт означал угодья (пастбища) одной или нескольких станиц или городков). В связи с чем, была составлена и новая опись недвижимого имущества, принадлежащего жителям Александровской станицы, подлежащего к сносу или переносу на другое место, для последующей выплаты железной дорогой компенсации ущерба.

Тогда же, в 1875 г, Козлово-Воронежско-Ростовская железная дорога вновь обязалась построить подъездные пути и переезды через линию железной дороги в самой станице Александровской и ее юрте. К 1876 г из 13 пунктов договора между станицей и железной дорогой было выполнено 7. Но уже в октябре 1877 г. все претензии станичного общества удовлетворены.

Из списка мостов и проездов через железнодорожное полотно мы узнаем имя еще одного владельца рыбоспетного завода - Михаила Чирвина один из железнодорожных мостов устроен около его завода. До нас почти не дошли названия улиц ст. Александровской, но в том же списке упоминается Борисовский спуск, где был так же устроен переезд. Говорится в нем и о существовании переезда напротив Архангело-Михайловской церкви, что косвенно подтверждает сведения Е И. Малаховского о том, что храм находился на пересечении переулка Конного и улицы Кржижановского.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

18.09.2021, 22:16

[14. Общественные заведения и инфраструктурные строения]

В 1836 г. станичники занялись посадкой леса, который занимал около 8 десятин земли и находился на острова Большой и Малый, которые находятся напротив западной части станицы. К 1907г. площадь станичного леса увеличилась до 14 дес. земли.

Состоял он в основном «из полу древесной породы белотала, в виде хвороста, по левую сторону р Дона».

Мостов и особых переправ в станице не было, для переезда использовались маленькие лодочки. Все, что заготовлялось по хозяйству на

левой стороне Дона привозилось в станицу или через Аксайскую станицу, или после наступления зимы прямо по льду.

В середине Х|Х столетия в северной части станичных юртовых довольствий, где проходил, так называемый Ростовский почтовый тракт, имелся деревянный мост через балку Кизитеринку требующий постоянного ремонта.

Шло время, но и в начале следующего столетия главными путями сообщения для ст Александровской оставались р Дон и грунтовые дороги,к которым со временем добавилась Юго-Восточная железная дорога со станцией «Кизитеринка».

Несмотря на выгодное для торговли с соседними городами Ростовом и Нахичеванью местоположение, промышленность в станице в середине Х|Х в была развита слабо, жители, по оценке современников, были очень не богаты.

Долгое время здесь не было ни лавок, ни фабрик, ни мастеровых, ни ремесленников и все необходимое для домашнего обихода жители станицы приобретали в г Нахичевани-на-Дону. Впрочем, уже в 1861 г. в станице действовали 7 рыболовных заводов, 1 кирпичный и 1 известковый.

Из общественных зданий были построены в 1820 г - в Александровской части станицы «рубленый» деревянный питейный дом, в 1826 1. - деревянный запасный хлебный магазин, «с пролетами», крытый досками: в том же году - конюшня для плодовых жеребцов из барочного леса, до 1846 г. - каменный «сборный дом» (станичное правление), крытый тесом.

К 1861 г в станице был построен 291 дом, из них три каменных один войсковой, занимаемый станичным правлением и два казачьих.

Фотохостинг pastvu.com хранит две фотогрфии правления, 1916 года и снимок сделанный в 1980-е гг.

https://pastvu.com/p/1322252

https://pastvu.com/p/803452

Остальные дома были наполовину деревянные, наполовину обмазанные глиной.

Косогор, на котором располагались дома станичников прорезался множеством ключей, спускавшихся к р Дону, что уже тогда приводило местами к оползням и разрушениям зданий, стоявших не на крепком фундаменте.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

18.09.2021, 22:12

[13. Подсобные хозяйства]

В станичных хозяйствах высевали пшеницу, рожь, ячмень, овес, просо, до начала ХХ в. лен, который перестали сеять из-за истощения земель,

возделывали подсолнечники и кукурузу.

Станичники занимались и животноводством, к 1907г в личных хозяйствах числилось 7210 голов скота, в том числе 810 лошадей, 1955 рабочих волов, 1083 коровы, 780 простых овец. Кроме того,в станице имелись конно-плодовый и строевой табуны.

Подсобными промыслами жителям ст.Александровской, также служили огородничество и извоз.

Из овощей в огородах возделывали капусту, огурцы, свеклу, помидоры, баклажаны, картофель, морковь и др., на бахчах высевали арбузы, дыни, тыквы.

Овощи находили хороший сбыт в Ростове и Нахичевани-на-Дону.

Предметом извозного промысла служила главным образом доставка глины ин песка в г Нахичевань-на-Дону и доставка хлеба из разных местах г.Ростов-на-Дону.

Садоводство в станице так и не развилось, сады имели небольшое хозяйственное значение.

Простые местные сорта яблок, груш, слив. вишни абрикосов. крыжовника, терна, смородины и, очень редко, малины выращивали, за редким исключением, для собственного потребления. Даже виноград разводили в небольшом количестве, хотя в юрте станицы по балкам Кизитеринке, Камышевахе и р.Тузлову имелись места особенно благоприятные именно для виноградарства.

Лучшие сады в станице были у братьев Д.П и И.П Башмаковых и вдовы есаула Сердюковой. Только здесь выращивали «облагороженные сорта фруктовых деревьев».

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

18.09.2021, 22:02

[12. Объединение станиц Сретенской и Александровской]

Жители обеих станиц по замечанию В. Д. Сухорукова отличались особенным характером, но к сожалению, краевед не объясняет, в чем заключались эти особенности.

По описанию того же В. Д. Сухорукова обе станицы Сретенская и Александровская, составляя «одно непрерывное поселение», были застроены маленькими домиками с камышовыми кровлями, расположенными по скату горы «на пространстве 5,5 верст», почти соединявшимися со станицей Аксайской Такое вытянутое вдоль берега расположение станиц, по мнению того же историка, обуславливала «удобность рыбного промысла», заставившая жителей «расположиться на таком большом пространстве»

По положению Военного совета, утвержденному императором 22 ноября 1849 г., Александровская и Сретенская станицы: «по смежности их поселения и незначительности народонаселения» объединены в одну с названием Александровская.

Из двух станичных правлений 10 марта 1850 г было образовано одно Станичным атаманом «новой» Александровской станицы стал урядник Яков Фомин, судьями — казаки Лосев и Бурханов, писарями — урядник Чирвин и казак Давыдов.

Освобожденными от должностей остались бывший атаман казак Пономарев, судьи - казаки Борисов и Вернидубов, писари - урядник Астахов и казак Бажков.

Жители станицы вели, по-прежнему, «жизнь сельскую», занимались преимущественно хлебопашеством, скотоводством и рыбной ловлей.

Впрочем, как ни странно, но по замечанию современников, рыболовство все же так и не составило здесь отдельного от земледелия промысла.

Во время весеннего разлива Дона, кроме постоянных рыбаков, большая часть жителей, не прерывая сельскохозяйственных работ, занималась рыболовством мелкими

снастями.

Эта картина сельской жизни не претерпит изменений на протяжении почти 100 лет. И в 1907 г основным занятием станичников останется земледелие.

К началу ХХ в. граждане Александровской станицы ввели у себя, за исключением х. Дарьевского, залежное трехпольное хозяйство, что привело к постепенному улучшению качества земель. Для обработки земли и уборки урожая применялись современные усовершенствованные орудия. Вообще, современники отмечали, что сельское хозяйство в ст.Александровской находилось «в значительно лучшем состоянии, чем во многих других станицах Донской области».

Нынешний каменный монументальный Сретенский храм был заложен в 1902 г. и строился он девять лет. Площадку для него выбрали севернее предшествующей церкви, которая

стала кладбищенской. Новый Сретенский храм стоит на пересечении современного переулка Руднева и улицы Детской.

Строился новый Сретенский храм, как и все предыдущие, на средства прихожан. Для возведения храма был создан попечительский совет из состоятельных казаков, в который входили Мазницын И.П. (староста церкви), Кожухов К.Г. и около десятка других казаков.

Храм строился в русском стиле по проекту ростовского архитектора Григория Николаевича Васильева (1868-1932).

На сайте sobory.ru есть отдельная страница посвященная архитектору Васильеву: https://sobory.ru/architect/gnvasilev

Освящение состоялось в 1911 году. Новая церковь стала трёхпрестольной.

Сретенского престола в церкви имеется два придела:

** правый — в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»;

** левый — во имя Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Для богослужений церковь закрыли в 1935 г. и через некоторое время стали разрушать. К 1938г. разобрали звонницу и две малые боковые главки.

Храм превратилив склад колхозного зерна. Сретенский приход в станице Александровской возродился в 1942 г. Богослужения возобновил священник Иоанн Попов.

Он также позаботился и о восстановлении внутреннего убранства храма. Был выполнен новый иконостас, затем восстановлены росписи храма.

Подновление росписей исполнил художник Иван Иванович Волков из Новочеркасска, принимавший участие в восстановлении росписей Ростовского собора.

Упоминания о храме в других источниках:

Сретенский храм упомниается в книге: "Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону, утраченные и существующие. Малаховский Евгений Иванович"

https://vivaldi.dspl.ru/ot0000560/details

Страница посвященная храму также имеется на сайте sobory.ru

https://sobory.ru/article/?object=11951

Издание rostovbereg.ru в 2017 году выпускает статью посвященную храму:

http://www.rostovbereg.ru/publ...11-1-0-505

Также госкаталог.рф содержит несколько фотографий храма сделанных фотографами Вьюнников А.Л. и Горбунов В.В. в 1950хгг.

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=19939464

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=19939429

Фотохостинг pastvu.com хранит несколько фотографий:

https://pastvu.com/p/262952 (деревянная церковь) которая ориентировочно распологалась на переулке Коновалова.

https://pastvu.com/p/1009552

https://pastvu.com/p/493743

В свою очередь храм имеет и собственный сайт:

http://sretenye-rostov.cerkov.ru/istoriya-xrama/

http://sretenye-rostov.cerkov.ru/fotogalereya/

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

18.09.2021, 21:51

[11. Фамилии казаков населявших станицу Александровскую с 1795 по 1800 года]

В ГАРО хранятся метрические книги ст.Александровской с 1795 г. основываясь на их записях можно выявить казачьи роды, поселившиеся здесь до 1800 г. и, таким образом, предположительно, являвшиеся потомками доломановских казаков.

К таким родам относятся: Андрейцевы(Андрейцовы), Антоновы, Бажковы, Бандуркины, Беляевы, Богдановы, Болдыревы, Бордаковы, Борзенковы, Борисенковы, Борисовы, Брухновы, Бурлуцковы, Бурхановы, Золотаревы, Иванченковы, Исаенковы, Кала-чинские (Калачинсковы), Карповы, Коноваловы, Крысины (Крисины), Лемешевы (Лемешовы). Линниковы. Лучкины, Лямкины, Мезинцевы (Мезиниовы), Мельниковы, Молчановы, Мордвинцевы (Мордвинцовы), Морозовы, Неклюдовы, Нестеровы, Ногатырсковы (Ногатыревы), Нанковы, Пивоваровы, Погореловы, Побегайловы, Лоповы, Рогозины, Родноновы, Рудаковы, Рыбасовы(Рибасовы), Сверлликовы, Сербиновы, Сечкины, Скрынниковы, Сорокины, Стеценковы, Стешенковы,

(Строкатовы, Суржины, Сухаревские, Сущенковы, Сычовы(Сычевы), Цаповы, Чернолиховы, Чирвины, Шандрины, Шелоплутовы, Шуликовы, Шульгины, Якименковы(Екименковы).

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

18.09.2021, 21:51

[10. Станица Александровская]

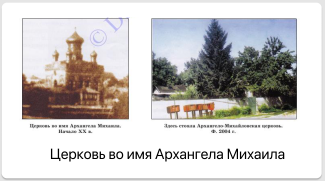

Первым священником Архангело-Михайловской церкви был Иван Несторович Молчанов (1733-1798), причисленный к ней 18 октября 1761 г.

Здесь же служили и двое его сыновей Иван - дьячком, а Василий - пономарем.

Двое других сыновей —Алексей и Гавриил- вскоре выйдут в военную службу,а их потомки получал права потомственного дворянства И.Н.Молчанов служил в Архангело-Михайловской церкви до дня своей кончины - 2 апреля 1798 г.

21 августа 1779 г Архангельскую церковь перевезли на новое место 15 февраля 1780 г отец Иван(Иоанн) Несторович Молчанов доложил епископу Воронежскому Тихону, что церковь «протопопом Черкасским Петром Федоровым соборне обложена и ныне строением в совершенство приведена, равно иконостасом н всею утварью, и благолепию церковному принадлежащею, тож ризницею и книгами и всем потребным снабжена».

В церковной описи отмечалось, что церковь построена из соснового дерева, хорошей работы, пять ее глав обиты жестью, кресты на главах железные «вызолоченные». При церкви имелась деревянная же колокольня. 4 мая 1780 г тем же Черкасским протопопом Петром Федоровым была освящена церковь, а 5 мая - придел св. Дмитрия Ростовского в ней.

Через 18 лет вместо обветшалой деревянной колокольни, 20 ноября 1798г. разрешено построить новую каменную, строительство которой было окончено уже в 1800г.

Какое-то время в Архангело-Михайловской церкви хранилось и полковое знамя Азовского конного полка, с изображением благословляющей из облака руки, ставшей затем одной из войсковых регалий.

Уже в 1811г (? возможно дата ошибочна) отмечалось, что Архангело-Михайловская церковь "приходит в ветхость".

И в 1816г. станичники обратились в войсковую канцелярию с просьбой разрешить построить новую церковь. Но по указу Синода от 24 декабря 1800 г. запрещалось строить деревянные церкви вместо «погоревших и обветшалых». а жители станицы «по малому доходу и бедности» собрали средства и материалы только для строительства деревянной церкви, но на каменном фундаменте, что и было разрешено им 19 ноября 1816г императорским указом.

Получила станица также и разрешение перенести церковь на новое место, причем новая церковь строилась меньшей площади, чем прежняя, в связи с этим, вероятно, и был упразднён придел св Димитрия.

Кровля церкви деревянная, купал покрыт железом. Церковь заложили 7 сентября 1817 г, а 9 октября 1818 г протоиерей Новочеркасского Вознесенского собора Иаков Мерхалев «соборне по чиноположению» ее освятил. Однако после этой перестроки в ней сохранялся старый иконостас.

В клировой ведомости за 1824г. впервые упоминается деревянная ограда вокруг церкви. Кроме деревянной церковной караулки, других зданий, принадлежащих церкви не имелось.

По штату Архангело-Михайловская церковь была одно комплектная священник, диакон и два причетника. Священно и церковнослужители на ровне с прихожанами могли заниматься хлебопашеством и сенокосом в юрте станицы на войсковой земле, а сверх того, прихожане выплачивали жалованье «из общественных своих доходов» в 1801 г - священнику 30, дьячку 20, а пономарю 30 руб в гол, в 1802 г - священнику 30, дьяку 20, а пономарю 10 руб в год, в 1803 г священнику 30, дьячку 30, а пономарю 20 руб в год.

Последний каменный храм строился в 1893-96гг. Это было значительное для станицы культовое здание, которое своим пятиглавым силуэтом доминировало среди одноэтажной окружающей жилой застройки.

Церковь во имя Архистратига Михаила стояла на пересечении переулка Конного и современной ул.Кржижановского.

Храм закрыли еще в 1930-х гг., но разобрали его уже после окончания ВОВ.

По сведениям 1821г домов в станице насчитывалось 135, почти все деревянные, покрытые камышом. Церковь в станице - «деревянная, но красивая».

Однако, Бажков (судя по фамилии — коренной житель именно станицы Александровской) в своей статье «Александровская станица», опубликованной в

Донские Войсковые Ведомости. №4 1861 г., утверждал, что «та часть Александровской станицы, которая называлась Сретенской, расположена на каменистой горе, совершенно без плана и не имеет ни одной улицы, кроме кривого переулка, идущего от церкви на запад. по которому с трудом можно проехать экипажем; другая же часть станицы Александровской расположена довольно красиво на ровной возвышенности, по плану, и от востока к западу идут три широкие и прямые улицы».

Далее автор признавал, что «хотя эти станицы соединены в одну, под именем станицы Александровской, но жители и до настоящего времени называют одну часть станицы Роговской станицей, а другую - Александровской»

Основным занятием жителей было земледелие, кроме того, занимались скотоводством, рыбной ловлей, садоводством и извозом.

Пахотные земли располагались «по вершинам балки Кизитеринки, Разделяющей довольствия войска Донского от земли нахичеванских армян.

С левой стороны балки располагались и лучшие сенокосы станичного юрта.

Уже к 1782 г в Александровской станице значилось 111 дворов, в которых проживало 668 человек (313 мужчины и 355 женщин).

Станица росла медленно, к 1800 г. количество дворов увеличилось лишь до 112, а население - ло 684 человек(357 муж и 327 жен).

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

18.09.2021, 21:26

[9. Фамилии казаков населявших станицу Сретенскую до 1800 года]

Ниже будут перечисленны фамилии станичников, проживавших в ст.Сретенской до 1800г.

Алексеевы, Антоновы, Бондаревы, Быхаловы, Бурдюговы, Вечерины.

Вовы, Денисовы, Жигановы (Жигмановы), Заичкины, Калиниченковы, Карненковы, Коротковы, Кривошеевы, Кузьменковы, Кумпановы (Кунпановы), Куцупеевы, Лазаревы, Лемешевы (Лемешовы), Лосевы, Мазницыны, Макеевы. Миненковы, Павловы, Петровы, Петрушковы, Припиченковы, Ротаневы. Сербиновы, Сердюковы, Савровы, Стельмашевы (Стельмашовы), Стеценковы, Топилины, Трундаевы. Фомииы, Хонжеевы, Хрестюшкины, Хурдилевы, Шипшины.

Были среди них и бывшие чины Азовского казачьего полка. Так, например, о Лазаре Макееве, умершем 10 июня 1801 г, известно, что он переведен в войско Донское в 1776 году из бывшего Азовского полка с переименованием из штабс-ротмистров в чин полкового есаула.

Вообще, обращает на себя внимание очень большое количество малороссиян, проживавших в Сретенской станице, что, вероятно, связано с историей ее основания.

|

Тема: Александровская ст. (Пролетарский р-н г.Ростова-на-Дону)

18.09.2021, 21:24

[8. Станица Сретенская]

Сретенская станица была образована как рыболовное поселение Роговский стан, немногим ранее Александровской.

Рыбная ловля была древнейшим занятием донских казаков «Прежде нежели обзавелись они хозяйством, даже прежде нежели утвердили здесь постоянные жилища. Рыбная ловля уже составляла главный источник их пропитания»

Клировые ведомости сохранили и краткое описание деревянной Сретенской церкви «...глава и купол средней покрыты железом под зеленою краскою, алтарь, трапеза и вся окружность покрыты тесом под красною краскою, бока ошелеваны тесом же под белою краскою, при ней колокольня деревянная, построена в 1780 году, в твердости, покрыта деревянным тесом под красною краскою, бока ошелеваны тесом под белою краскою, ограда каменная, сделана в 1808году».

К 1823г деревянная церковь "приходит к ветхости", ветхим и признается каменный караульный дом при церкви.

В 1830 г стараниями прихожан построена новая деревянная одно престольная церковь во имя Сретения Господня на каменном фундаменте, а в 1836 г при ней построена деревянная колокольня.

Сретенская станица, как и Александровская, находилась на покатой возвышенности, состоящей из «известкового и частью глинистого камня, из первого можно выжигать известь, а последний употреблять для строений».

При этом сама станица была построена «весьма неправильно», «Здесь не было улиц и малейшей даже площади».

В 1821 г. в ней насчитывалось 125 домов, большинство из них - деревянные, покрытые камышом.

Основным занятием жителей станицы, по-прежнему, оставалась рыбная ловля. В станице существовало около 70 рыбоспетных заводов, на которых заготовлялось почти 20000 пудов разной рыбы на продажу.

Особо отмечалось, что покупатели рыбы съезжались в станицу даже из «отдаленных мест России».

Хороших мест для пастбищ в юрте станицы не было, «незначительные пастбищные места» находились далеко и от Дона, и от водопоев.

Впрочем, за станичниками значилось около 1500 голов рогатого скота, 700 лошадей и 500 овец.

Лучшие станичные пахотные земли находились на вершине балки Кобяковки. Жители станицы занимались также огородничеством и садоводством, в станице в 1821 г значилось до 35 садов.

И хотя пристани в станице не имелось, но «ровные и глубокие» берега вполне позволяли надеяться на постройку ее в будущем,что, впрочем, так и не

осуществилось.

К 1822 г. в станице построены 2 водяных и 1 ветряная мельница.

|

|

|